Luxor ABC 80

Der Traum schwedischer Teenager: der Luxor ABC 80

Nicht nur die üblichen Verdächtigen entwickelten in den Pioniertagen Homecomputer-Modelle, auch eher international unbekannte Unternehmen wagten sich in dieser digitalen Goldgräberzeit an das neue Medium. Zu diesen weniger bekannten Namen gehörte auch das schwedische Unternehmen Luxor, das mit dem ABC 80 wichtige Marktanteile, vor allem in der Heimat, sichern wollte. Dabei setzte man auf Dataindustrier AB, dessen Kind der ABC 80 war. Der gesamte Computer wurde dort, gemeinsam mit Scandia Metric, die zuvor einschlägige Erfahrungen sammeln konnten, entwickelt. Luxor selbst war in Schweden als einer der größten TV-Geräte-Hersteller bekannt und besaß daher auch die entsprechenden Kapazitäten und Einrichtungen, um den ABC 80 zu fertigen. Darüber hinaus konnte praktischerweise ein Fernsehgerät als spezieller Monitor verkauft werden, der sich nur in wenigen Merkmalen von seinen Vorfahren unterschied.

Technisch setzte das Modell auf die gleichen Merkmale wie die meisten Rechner dieser Zeit: ein 3-MHz-schneller Zilog Z80, dem vom Werk 16 KByte RAM zur Seite standen. Bastelfreudige Anwender konnten den Speicher bis zu 32 KByte ausbauen.

Die Auflösung war für die damalige Zeit eher bescheiden. Das System bot eine monochrome Textdarstellung mit 40 Zeilen à 72 Zeichen. Im Grafikmodus konnten 78 x 72 Pixel dargestellt werden. Diese niedrige Auflösung reichte jedoch für viele einfache Anwendungen und erste Grafikexperimente aus.

Ein besonders interessantes Merkmal des ABC 80 war die Soundausgabe. Statt des weitverbreiteten Texas Instruments SN76489 oder des General Instrument AY-3-8910, wie er in vielen Heimcomputern eingesetzt wurde, entschied sich Luxor für den Texas Instruments SN76477. Dieser Soundchip war vor allem in frühen Arcade-Automaten wie Space Invaders, Stratovox oder Vanguard zu finden. Er bot lediglich einen Audiokanal und hatte 96 fest hinterlegte Sounds, die sich nicht verändern ließen. Das machte den ABC 80 für musikalische Anwendungen unattraktiv, reichte aber für einfache Signaltöne und Effekte aus. Für die Datenspeicherung stand ein Kassettenrekorder-Anschluss zur Verfügung, was damals der Standard für Homecomputer war. Alternativ konnte der ABC 80 aber auch zwei 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerke betreiben, was ihn für ernsthafte Büroanwendungen attraktiver machte.

Die Presse reagierte positiv auf den ABC 80, insbesondere innerhalb Schwedens. Die Fachzeitschrift Ny Elektronik lobte die „solide Verarbeitung“ und die „intuitive BASIC-Implementierung“, die es vielen Nutzern erstmals ermöglichte, Programmieren zu lernen. Die schwedische Computerzeitschrift MikroDatorn bezeichnete ihn als „den ersten wirklich praktischen Heimcomputer aus Schweden“ und hob seine gute Tastatur und durchdachte Bauweise hervor. Im Vergleich zu seinen damaligen Kontrahenten konnte sich der ABC 80 auf dem Markt gut positionieren. Während viele Konkurrenzprodukte nur erweiterte Tischrechner, sündhaft teure Bürocomputer oder Selbstbaukits waren, bot Luxor ein fertiges, sofort nutzbares System. Innerhalb Schwedens verkaufte sich der Computer praktisch von selbst und konnte eine starke Anhängerschaft aufbauen. Endlich war es möglich, mit einem landesspezifischen Computer BASIC zu erlernen. Innerhalb von nur zwei Jahren wurden über 10.000 Einheiten verkauft. Bis 1984 dominierte Luxor den gesamten Heimcomputermarkt in Schweden. Doch mit dem wachsenden internationalen Erfolg von Computern wie dem Commodore 64, die mehr Leistung zu einem günstigeren Preis boten, verlor auch Luxor Marktanteile.

Der Preis des ABC 80 betrug bei seiner Einführung circa 6.000 Schwedische Kronen – umgerechnet etwa 895 US-Dollar im Jahr 1978. Inflationsbereinigt entspricht das heute etwa 4.200 Euro. Damit war der ABC 80 zwar günstiger als viele Bürocomputer, aber teurer als viele der späteren Heimcomputer wie der Commodore 64 oder der ZX Spectrum.

Während der ABC 80 außerhalb Schwedens kaum Verbreitung fand, blieb er innerhalb des Landes lange ein Standard in Schulen, Universitäten und Unternehmen. Viele schwedische Programmierer der 1980er Jahre sammelten ihre ersten Erfahrungen mit BASIC auf einem ABC 80. Heute ist der ABC 80 ein begehrtes Sammlerstück, besonders unter skandinavischen Retro-Computer-Enthusiasten.

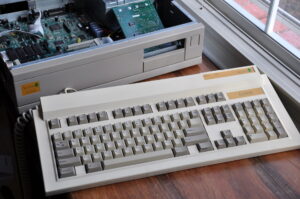

1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.

1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.