von Markus Kunkler

Die Anfänge

Clive Sinclair wird 1940 in England geboren. Er interessiert sich schon als Jugendlicher für elektronische Geräte verschiedenster Art. Insbesondere die Reparatur defekter Geräte, die dem Bereich Unterhaltungselektronik zuzuordnen sind, haben es ihm angetan – beispielsweise TV-Geräte, Radios oder Hi-Fi-Verstärker. Zu diesem Zeitpunkt stellt dies noch ein reines Hobby für ihn dar, die eigene Firmengründung ist zudem noch weit entfernt.

Clive Sinclair wird 1940 in England geboren. Er interessiert sich schon als Jugendlicher für elektronische Geräte verschiedenster Art. Insbesondere die Reparatur defekter Geräte, die dem Bereich Unterhaltungselektronik zuzuordnen sind, haben es ihm angetan – beispielsweise TV-Geräte, Radios oder Hi-Fi-Verstärker. Zu diesem Zeitpunkt stellt dies noch ein reines Hobby für ihn dar, die eigene Firmengründung ist zudem noch weit entfernt.

Sinclair selbst durchläuft nie ein Studium. 1958 und kurz vor dem Abitur, entwickelt er sein erstes eigenes Miniaturradio. Doch sein Unterfangen, die selbstgebaute Hardware über den reinen Versandhandel zu verkaufen, wird zunächst zerschlagen.

Da er seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten muss, arbeitet er daher als Buchautor und veröffentlicht über einen entsprechenden Fachverlag mehrere Publikationen für Hobbyelektroniker – also genau die Zielgruppe, zu der er sich selbst einmal ursprünglich zählte.

Er arbeitet hart und familiäre Unterstützung wird ihm zudem zuteil. Diese Konstellation ermöglicht es ihm schlussendlich, seine erste eigene Firma zu gründen: Sinclair Radionics. Von Sinclair Research Ltd. sind wir zu diesem Zeitpunkt dennoch noch ein gutes Stück entfernt.

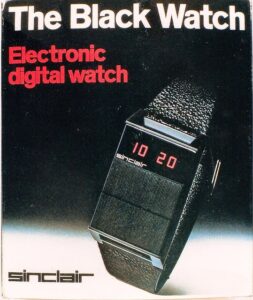

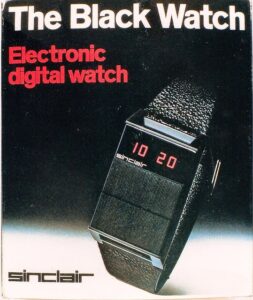

Seinen Fokus legt er zunächst auf die Entwicklung und den Verkauf von Taschenrechnern. Seine damalige Arbeitsweise spiegelt sich in den Folgejahren wider. Er legt Wert auf kleine und günstige Geräte, die für alle erschwinglich sein sollen. Die von ihm entwickelte Digitaluhr „Black Watch“ wird jedoch zum Flop – gravierende technische Mängel lassen sie zu einem Ladenhüter verkommen.

Dieser erste große Niederschlag führt fast zum Ruin von Sinclair Radionics. Das staatliche NEB (National Enterprise Board) greift ihm finanziell unter die Arme und erwirbt fast die Hälfte der gesamten Geschäftsanteile.

Hierdurch, wieder finanziell gestärkt, kann er sich erfolgreich anderen Projekte annehmen und diese abschließen. 1977 kommt mit dem Microvision TV1A ein sogenannter Taschenfernseher auf den Markt. Seinen ersten Mikrocomputer, den MK 14, veröffentlicht er im gleichen Jahr – als reinen Bausatz. Dieses Prinzip (Bausatz) verfeinert er im Laufe der Zeit noch. Später folgende Computer, wie der Sinclair ZX80 und ZX81, werden dem Konsumenten in zwei Varianten zur Verfügung gestellt: als Bausätze, sowie als fertige Einheiten, die vom Nutzer nur noch mit dem Monitor verbunden werden müssen.

In erster Linie vertreibt Sinclair Radionics seine Produkte zunächst ausschließlich über den eigenen Versandhandel. Dies erspart der Firma hohe Vertriebskosten. Wer sich für die Bausatz-Variante entscheidet, spart zudem bares Geld, denn diese werden preislich noch günstiger angeboten, wie die Komplettrechner. Erst später erfolgt im Nachgang ab dem ZX81 bspw. der Exklusivverkauf durch die Buchhandelskette W. H. Smith, zu der Clive Sinclair einen guten Kontakt pflegt.

Der Durchstarter

1980 gründet Sinclair die Sinclair Research Ltd. Er hat Morgenluft gewittert, sieht er doch in den sogenannten Mikrocomputern mehr als einen reinen Trend und zudem die Zukunft seiner eigenen Firma.

1980 gründet Sinclair die Sinclair Research Ltd. Er hat Morgenluft gewittert, sieht er doch in den sogenannten Mikrocomputern mehr als einen reinen Trend und zudem die Zukunft seiner eigenen Firma.

Vor allem der Sinclair ZX81 (1981) wird zu einem großen Erfolg für die Sinclair Research Ltd. Sinclair kann von diesem Rechner rund 1,5 Millionen Exemplare insgesamt absetzen.

Der Rechner selbst gibt sich mehr als spartanisch: Billiges Plastikgehäuse, 1 Kilobyte RAM-Arbeitsspeicher, eine umständlich zu bedienende und mit teils unübersichtlicher Mehrfachbelegung der einzelnen Tasten versehene Folientastatur, keine Farbdarstellung (es bleibt beim sogenannten „Schwarz auf Weiß“), eine Auflösung von gerade einmal maximal 24x32 Pixel und keinerlei Soundausgabe – im direkten Vergleich zu dem im gleichen Jahr erschienen Commodore VC 20 fast schon ein technisches Armutszeugnis.

Doch der Erfinder verfolgt einen anderen Denkansatz. Der ZX81 kostet zum Release schmale 398 DM in Deutschland, der VC 20 liegt im Vergleich bei knapp unter 1.000 DM. Das ist mehr als eine reine Hausnummer.

Zudem sagt er selbstbewusst: „Wer sich einen ZX81 kauft, verfolgt den Ansatz, einen möglichst preiswerten Zugang zu Computern zu finden. Wer dann als Käufer, im Gegensatz zu den teureren Produkten unserer Mitbewerber, relativ wenig Geld in ein Gerät investiert hat, wird sich auch am Ende weniger darüber ärgern, wenn er keinen Gefallen daran findet - oder ihm die Technik eventuell doch einfach zu kompliziert erscheint.“

Der Plan geht voll auf und beschert Sinclair ein solides finanzielles und stabiles Fundament.

1982 erfolgt über die BBC UK eine Ausschreibung im Rahmen des sogenannten Schulfernsehens. Sinclair entwickelt daraufhin einen neuen Computer, da er sich an selbiger ebenfalls beteiligen will. An dieser Ausschreibung nehmen auch andere bekannte Firmen, unter anderem Dragon Data und Acorn Computers Ltd., teil. Heimlich sollen sich einige Verantwortliche, gestärkt durch den Erfolg des ZX81, bei Sinclair Research Ltd. schon siegessicher die Hände gerieben haben. Doch am Ende kommt alles ganz anders, als erhofft und gedacht. Acorn Computers Ltd., die bisher nur den mäßig erfolgreichen Acorn Atom veröffentlicht hatten, erhalten final den Zuschlag. Doch obwohl dies zunächst, wie eine Niederlage wirkt, bleibt Sinclair in der Nachbetrachtung der große Gewinner. Der Acorn BBC B (BBC Micro), der sich gegenüber der gesamten Konkurrenz behauptete, wird zu einem beliebten Schulcomputer, der Mainstream bleibt ihm dennoch verwehrt – auch oder gerade wegen seines hohen Preises.

Sinclair bleibt dennoch zuversichtlich und bringt 1982 genau den Computer auf den Markt, der im Zuge der genannten Ausschreibung eine Niederlage erlitten hatte. Er tauft ihn final auf den Namen ZX Spectrum. Auch beim ZX Spectrum geht Sinclair sehr kostenbewusst vor, was die Herstellung betrifft. Der Spectrum verfügt nur über eine Gummitastatur (das sogenannte „Rubber Keyboard“), verpackt in einem sehr kleinen und billigen Plastikgehäuse, und wird anfangs mit zwei verschiedenen Arbeitsspeichern ausgeliefert. Die kleinere Variante (die 1983 endgültig eingestellt wird) mit 16 Kilobyte RAM-Arbeitsspeicher, der größere Bruder mit immerhin 48 Kilobyte. Technisch ist der Spectrum wesentlich besser als der ZX81, aber im direkten Vergleich zum Commodore 64 oder Atari 800 sieht er diesbezüglich (Technik) kein Land. Der Firmenphilosophie wird ein weiteres Mal Rechnung getragen, es gilt immer noch das kostenschonende Produktionsprinzip. Der ZX Spectrum verfügt über einen Zilog Z80A Hauptprozessor, getaktet mit 3,58 MHz. Bei den Anschlüssen sieht es beim Spectrum mau aus: Neben dem typischen Strom- und TV-Anschluss verfügt er lediglich über einen Kassetten-Port (über den jeder handelsübliche Kassettenrekorder anschließbar ist) und einen (wichtigen) Expansion-Port. Um die Grafik- und Soundausgabe kümmert sich die sogenannte Ferranti ULA (Uncommitted Logic Array). Die Auflösung des Spectrum liegt immerhin bei 256x192 Pixel, dabei sind zunächst einmal 8 Farbtöne grundsätzlich möglich. Die BRIGHT-Darstellung ermöglicht hierbei zusätzlich verschiedene Helligkeitsstufen pro Farbe.

Sinclair bleibt dennoch zuversichtlich und bringt 1982 genau den Computer auf den Markt, der im Zuge der genannten Ausschreibung eine Niederlage erlitten hatte. Er tauft ihn final auf den Namen ZX Spectrum. Auch beim ZX Spectrum geht Sinclair sehr kostenbewusst vor, was die Herstellung betrifft. Der Spectrum verfügt nur über eine Gummitastatur (das sogenannte „Rubber Keyboard“), verpackt in einem sehr kleinen und billigen Plastikgehäuse, und wird anfangs mit zwei verschiedenen Arbeitsspeichern ausgeliefert. Die kleinere Variante (die 1983 endgültig eingestellt wird) mit 16 Kilobyte RAM-Arbeitsspeicher, der größere Bruder mit immerhin 48 Kilobyte. Technisch ist der Spectrum wesentlich besser als der ZX81, aber im direkten Vergleich zum Commodore 64 oder Atari 800 sieht er diesbezüglich (Technik) kein Land. Der Firmenphilosophie wird ein weiteres Mal Rechnung getragen, es gilt immer noch das kostenschonende Produktionsprinzip. Der ZX Spectrum verfügt über einen Zilog Z80A Hauptprozessor, getaktet mit 3,58 MHz. Bei den Anschlüssen sieht es beim Spectrum mau aus: Neben dem typischen Strom- und TV-Anschluss verfügt er lediglich über einen Kassetten-Port (über den jeder handelsübliche Kassettenrekorder anschließbar ist) und einen (wichtigen) Expansion-Port. Um die Grafik- und Soundausgabe kümmert sich die sogenannte Ferranti ULA (Uncommitted Logic Array). Die Auflösung des Spectrum liegt immerhin bei 256x192 Pixel, dabei sind zunächst einmal 8 Farbtöne grundsätzlich möglich. Die BRIGHT-Darstellung ermöglicht hierbei zusätzlich verschiedene Helligkeitsstufen pro Farbe.

Spezialchips wie beim Atari oder Commodore gibt es nicht. Der Spectrum verfügt weder über Hardware-Scrolling, noch über Hardware-Sprites, die bekanntlich die CPU deutlich entlasten können. Vollwertiger Sound? Auch das wäre etwas übertrieben – genau ein Soundkanal steht zur Verfügung. Der SID des C 64 und dessen Sound wirken dagegen schon wie eine völlig andere Hardware-Welt. Der „Beeper“, wie er liebevoll genannt wird, ist ein im Gehäuse verbauter Lautsprecher, über den die Soundausgabe erfolgt. Bei möglichen Joystick-Ports herrscht komplette Fehlanzeige.

Doch beim Preis zaubert Sinclair. Der Spectrum kostet bei Veröffentlichung gerade einmal 125 englische Pfund, die 48K-Variante liegt bei 175 Pfund. Der C 64 ist wesentlich teurer und liegt zum Start in den USA bei rund 595 $ bzw. 1.400 DM in Deutschland. Viele britische Käufer würden sich lieber einen technisch stärkeren Commodore 64 kaufen, doch aufgrund des günstigen Preises entscheiden sich viele am Ende doch für einen ZX Spectrum. Insbesondere auf deutschen Schulhöfen verspottet man den Sinclair und Commodore-Jünger geben ihm, auch aufgrund der Gummitastatur, den zärtlichen Kosenamen „Türstopper“. Der Spectrum bleibt daher ein fast gänzlich englisches bzw. britisches Phänomen, außerhalb der Insel halten sich die Verkaufszahlen in einem durchaus niedrigen Bereich.

Erst mit Erweiterungen, angeschlossen über den bereits erwähnten Expansion-Port, werden Alternativen offenbart. Insbesondere über das vom Drittanbieter Kempston veröffentlichte Joystick-Interface ist der Anschluss 9-poliger Joysticks möglich – bei Commodore, Atari und anderen Herstellern ab Werk bereits Standard. Zusätzlich bietet Sinclair später (1983) alternativ zum Kassettenformat das sogenannte Micro-Drive an, dass Diskettenlaufwerken Konkurrenz machen soll. Gespeichert wird über magnetische Minibänder. In der Praxis erweist sich die Idee und das Format als Flop – es ist weder besonders zuverlässig und zudem deutlich langsamer als übliche Diskettenlaufwerke. Bis zum letzten Lebenszyklus des Spectrum bleibt somit das Medium Audiokassette Dreh- und Angelpunkt, wenn es um das Speichern und Laden von Programmen und Spielen geht - In einer technisch (auch schon damals) sehr schnelllebigen Welt fast schon ein Unikum.

Spiele, Spiele und nochmal Spiele

In 1982 funktioniert die Spieleentwicklung völlig anders und einfacher, wie heute. Jeder, der Interesse an der Thematik hat, fühlt sich quasi dazu berufen, selbst Spiele zu entwickeln und zu verkaufen. Damals werden viele Games von einem einzigen Programmierer gestemmt – Spiel-Design, Sound und Grafik, alles aus einer Hand.

Der britische Software-Markt kommt mit dem Erscheinen des Sinclair Spectrum stark in Fahrt. Während am Anfang simple BASIC-Programme im privaten Wohnzimmer gecodet und externen Firmen zum Verkauf angeboten werden, sprießen professionelle Softwarehäuser quasi von selbst aus dem Boden. So entstehen Branchenriesen, wie etwa Ocean Software. Diese heuern Programmierer fest an – der Beruf Spieleentwickler bekommt eine völlig andere Bedeutung. Und das, was in Übersee zusätzlich an hochwertiger amerikanischer Software entsteht und programmiert wird, wird über den englischen Vertrieb und Distributor U.S. Gold Limited, aussagekräftig und geschickt mitverpackt im Firmen-Logo, mit dem großspurigen Zusatz „All American Software“, in Europa den darbenden Spielern feil geboten. Der Spiele-Markt ist in den 80zigern fest in britischer Hand, der zuvor untergegangene Konsolenmarkt fast gänzlich vergessen. Für den ZX Spectrum entwickelt so gut wieder Hersteller in Großbritannien Spiele – ob gut oder schlecht, interessiert hierbei anfangs weniger. Und das, was an amerikanischer Software über den Teich schwappt, wird für den Minicomputer durch U.S. Gold, mit Hilfe von Drittfirmen, einfach konvertiert. In den Vereinigten Staaten spielt der ZX Spectrum nämlich nie eine Rolle, auch die kurze Zusammenarbeit mit der Timex Corporation scheitert fruchtlos. Der 1983 in den Vereinigten Staaten erschienene und gegenüber der Ur-Version verbesserte Timex Sinclair 2068, der T/S 2068 (höhere Auflösung, besserer Soundchip und wertigere Tastaur), floppt. Amerika ist fest in der Hand von Commodore, Atari und Apple. Um die 2.000 Games erscheinen final für den Spectrum – eine Zahl, die selbst Clive Sinclair wohl nie für möglich gehalten hätte.

Und auch in der Käufergunst steht der Kleine in Großbritannien über dem mächtigen Commodore 64. Rund 5 Millionen Geräte kann man, revisionsübergreifend, an Hardwareverkäufen insgesamt verzeichnen, rund 85% alleine davon auf der Insel. Der C64 dürfte sich dort im direkten Vergleich in etwa bei rund 2,7 Millionen einpendeln. Marktübergreifend (global) ist der Commodore weit beliebter, doch im Heimatland setzt der Spectrum dem technisch besseren Rechner mächtig zu. Aufgrund der Verdienste um sein Heimatland erhält Clive Sinclair 1983 von der Queen den offiziellen Ritterschlag – und darf sich fortan Sir Clive Sinclair nennen.

Updates

Ähnlich, wie bei anderen damaligen Homecomputern, erscheinen vom ZX Spectrum im Laufe der Jahre leicht aufgebohrte Versionen. Der ZX Spectrum Plus (1985) verfügt über eine bessere Tastatur und ein größeres Gehäuse, im Gehäuse selbst wird jedoch nichts Neues geboten. In der englischen Presse und auch bei Sinclair-Fans wird der „Neue“ nicht gut aufgenommen – die Ur-Version bleibt beliebter.

Ähnlich, wie bei anderen damaligen Homecomputern, erscheinen vom ZX Spectrum im Laufe der Jahre leicht aufgebohrte Versionen. Der ZX Spectrum Plus (1985) verfügt über eine bessere Tastatur und ein größeres Gehäuse, im Gehäuse selbst wird jedoch nichts Neues geboten. In der englischen Presse und auch bei Sinclair-Fans wird der „Neue“ nicht gut aufgenommen – die Ur-Version bleibt beliebter.

Der ZX Spectrum 128 bietet mehr Innovation. Dieser verfügt, wie der Name schon verrät, über stattliche 128 KByte Hauptspeicher und endlich über einen besseren Soundchip, den Yamaha AY-3-8912 (der bspw. auch im Amstrad CPC und Atari ST Anwendung findet). Ein echter RGB-Ausgang findet Einzug und der Sound wird jetzt, wie bei anderen Herstellern üblich, über den Fernseher ausgegeben. Zudem bietet er, im Hinblick auf den Ur-Spectrum, einen vollen Kompatibilitätsmodus. Dies soll sicherstellen, dass auch alte Software problemlos auf dem größeren Bruder funktioniert.

Der ZX Spectrum 128 bietet mehr Innovation. Dieser verfügt, wie der Name schon verrät, über stattliche 128 KByte Hauptspeicher und endlich über einen besseren Soundchip, den Yamaha AY-3-8912 (der bspw. auch im Amstrad CPC und Atari ST Anwendung findet). Ein echter RGB-Ausgang findet Einzug und der Sound wird jetzt, wie bei anderen Herstellern üblich, über den Fernseher ausgegeben. Zudem bietet er, im Hinblick auf den Ur-Spectrum, einen vollen Kompatibilitätsmodus. Dies soll sicherstellen, dass auch alte Software problemlos auf dem größeren Bruder funktioniert.

Während der Commodore 128 oder der Atari 130XE sträflich mit besseren Umsetzungen von Spieleentwicklern verschmäht werden, stellt der ZX Spectrum 128 ein kleines Novum dar. Für dieses Modell erscheinen oft hochwertigere und an die bessere Hardware angepasste Games (volle Soundausnutzung, größerer Umfang). Aufgrund einer anderen thermischen Kühllösung erhält er den Spitznamen „Toast-Rack“. Verkaufsmäßig ein guter Erfolg für die Firma Sinclair, doch der ZX Spectrum 128 ist zugleich der letzte Spectrum, der von Sinclair selbst herstellt wird. Warum dem so ist, wird gleich aufgeklärt.

Von Visionen und dem Untergang der Sinclair Research Ltd.

Clive Sinclair will noch mehr und geht sozusagen All-In. Ihm schwebt mehr vor als der reine Homecomputer. Er möchte neue Märkte erschließen, sich in Universitäten, Schulen und vor allem in Büros als feste und konstante Größe etablieren. Von der alten Zilog CPU-Architektur nimmt er Abstand und setzt voll auf Motorola - als Prozessor setzt er daher bei seinem eigenen Traumcomputer (Zitat Clive Sinclair selbst) auf deren CPU 68008. Sein Rechner soll einen Quantensprung zu bisheriger Hardware darstellen, so entsteht der Name Sinclair QL (Quantum Leap).

Clive Sinclair will noch mehr und geht sozusagen All-In. Ihm schwebt mehr vor als der reine Homecomputer. Er möchte neue Märkte erschließen, sich in Universitäten, Schulen und vor allem in Büros als feste und konstante Größe etablieren. Von der alten Zilog CPU-Architektur nimmt er Abstand und setzt voll auf Motorola - als Prozessor setzt er daher bei seinem eigenen Traumcomputer (Zitat Clive Sinclair selbst) auf deren CPU 68008. Sein Rechner soll einen Quantensprung zu bisheriger Hardware darstellen, so entsteht der Name Sinclair QL (Quantum Leap).

Präsentiert wird der „Supercomputer“ bereits Anfang 1984. Der Startpreis liegt bei 399 Pfund, was zu der damaligen Zeit einem deutschen Preis von ungefähr 2.000 DM entspricht (inflationsbereinigt in 2024 etwa 1800 Euro). Der Arbeitsspeicher liegt bei 128 Kilobyte, die Grafikauflösung bei maximal 512x256 Pixel mit einer 4 Farben-Darstellung. Um den Sound kümmert sich ein Intel-Chip (8049) mit nur einem Soundkanal.

Sinclair greift bewusst den Business-Markt an. Mit Psion Software, die schon den ZX Spectrum von Anfang an unterstützten, verbindet ihn mehr als eine Freundschaft. Psion steuert daher entsprechende und klassische Büro-Software bei. Der BASIC-Interpreter des QL hört auf den Namen „SuperBASIC“. Als Speichermedium setzt Sinclair gleich auf zwei ab Werk verbaute Micro-Drives. Intern soll man ihn angeblich bei Sinclair dringend davon abgeraten haben, aber der oft sture und uneinsichtige Firmeninhaber hält an dieser Entscheidung fest. Das Gehäuse hinterlässt einen soliden Eindruck und ist sauber verbaut.

Unfertige (!) Modelle werden ab April 1984 an Endkunden ausgeliefert, im Lieferumfang befindet sich ein zusätzlicher externer Speicher-Dongle (16 Kilobyte). Dieser war deshalb nötig, da der QL, in dieser Ur-Form, nicht in der Lage war, das komplette Betriebssystem samt SuperBASIC im internen Speicher zu verwalten. Erst ab dem Sommer 1984 ist Sinclair in der Lage, diesen Umstand zu beheben, der externe Dongle ist nun verschwunden.

Das Genick brechen dem QL die beiden verbauten Micro-Drives – genau jene Speicherlösung, die sich schon beim ZX Spectrum als untauglich erwies. Die unzuverlässige und sehr anfällige Mechanik der Magnetbänder ist der Todesstoß für den QL. Erst rund ein Jahr später wird die Technik verfeinert und die Ausfallquote merklich minimiert. Zu spät, denn die beiden Riesen Commodore (Amiga) und Atari (ST) haben bereits ihre eigene Roadmap ausgerollt und tragen mit dazu bei, dass der QL zum größten Flop des Clive Sinclair mutiert. Im direkten Vergleich sieht der QL kein Land gegen Amiga und ST.

Anfangs geht Sinclair sehr selbstbewusst von einer Million verkauften Einheiten bis Ende 1984 aus, bis zum Ende des QL werden jedoch nur knapp 150.000 Stück produziert – trotz einer zwischenzeitlichen Preissenkung. Lieferverschleppungen, eine inkonsequente Qualitätskontrolle und die technisch besseren Mitbewerber beenden die Zukunftsvision des Clive Sinclair.

Aber nicht genug der Tagträumerei. Mit dem Sinclair C5 produziert er ein Elektrofahrzeug. Er ist im Glauben, damit den Fahrzeugmarkt generell revolutionieren zu können. Sein C5 wird für 399 englische Pfund angeboten und von der eigens gegründeten Firma Sinclair Vehicles vertrieben. Sinclair kann vom C5 gerade einmal rund 17.000 Einheiten absetzen, die Sinclair Vehicles muss zudem Konkurs anmelden. Am Ende spricht man insgesamt von einem reinen Verlust von 7 Millionen englischen Pfund. Mangelnde Sicherheitsaspekte des C5 und eine, wieder einmal, schlampige Qualitätskontrolle setzen dem C5 das Ende. Im heutigen Zeitalter, in dem Elektromobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt, kann man Sinclair durchaus einen Innovationsvorsprung zugestehen – die Marktakzeptanz war damals hierzu jedoch noch nicht gegeben.

Das Ende und Übernahme durch den Erzrivalen

Die Sinclair Research Ltd. konnte bis ins Jahr 1985 stetig Ihren Jahresumsatz steigern. Doch während der reine Gewinn in 1984 noch bei rund 14 Millionen englischen Pfund lag, folgt im anschließenden Jahr die große Ernüchterung. Sinclair schließt das Geschäftsjahr 1985 trotz einem Umsatz von rund 102 Millionen Pfund dennoch mit einem Verlust von rund 18 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr ab. Schuld daran tragen vor allem die alarmierenden Pleiten des Sinclair QL und des Sinclair C5. Bis ins Jahr 1986 hinein kann sich die Sinclair Research Ltd. noch vorläufig retten, doch dann ist Schluss.

Clive Sinclair, immer mehr Vordenker als tatsächlicher Geschäftsmann gewesen, sieht sich angesichts der Lage seiner Computersparte gezwungen, den Verkauf der Sinclair-Computer, der Sinclair-Patente und den Namen Sinclair an sich zu veräußern. Zunächst soll eine Übernahme durch Hollis Brothers erfolgen (eine Tochtergesellschaft der Pergamon Press, angekündigt vom damaligen Business-Giganten und deren Geschäftsführer und Inhaber Robert Maxwell). Doch es kommt zu Unstimmigkeiten und Clive Sinclair muss sich anderweitig umsehen. Dies ruft Alan Sugar auf den Plan, der selbst 1984 erfolgreich ins Computergeschäft einstieg – mit der bekannten Amstrad CPC-Serie (bis 1988 in Deutschland durch die Schneider Computer Division und unter dem Namen Schneider vertrieben). Nach wenigen Verhandlungstagen erwirbt Sugar für gerade einmal 5 Millionen Pfund die komplette Range an Sinclair-Rechnern, den Markennamen Sinclair und die Patentrechte. Der Deal beinhaltet jedoch nicht die Firma Sinclair an sich, nur den Namen und eben deren Produkte. Vielen Sinclair-Fans ist dies ein Dorn im Auge, denn die meisten mögen Alan Sugar und dessen generell Unternehmensphilosophie überhaupt nicht. Im Gegensatz zu Clive Sinclair, der sich auch mit den technischen Aspekten seiner Produkte auskannte, verfügt Sugar, selbstbekennend, nicht über diese Expertise.

Sein Credo ist einfach: „Ich habe keine Ahnung von dem, was meine Leute da zusammenbauen. Ich weiß aber, wie man unsere Produkte an den Mann bringt – und das genügt mir völlig.“

Sugar ist jedoch clever. Viele Sinclair-Fans rechnen damit, dass Sugar nur einen Mitkonkurrenten aus dem Weg (30% Marktanteile in UK zum Zeitpunkt der Übernahme durch Sugar, 10% Marktanteile jedoch nur für Amstrad selbst) räumen wollte und nicht an der Produktion neuer Sinclair-Rechner interessiert ist. Doch sie irren sich. 1986 erscheint der ZX Spectrum +2 auf dem Markt und folgt dem Prinzip der CPC-Reihe. Wie der Amstrad CPC 464 erscheint das Gerät mit dem sogenannten „Datacorder“ (das eingebaute Kassettenlaufwerk) komplett verbaut in einem Gehäuse. Technisch ist er ansonsten identisch mit dem ZX Spectrum 128. Ein Jahr später (1987) veröffentlicht Amstrad den ZX Spectrum +3. Der „Datacorder“ weicht einem Diskettenlaufwerk, das mit dem 3“-Format arbeitet – wie das Gegenstück von Amstrad, der CPC 6128. Die Größe des Arbeitsspeichers folgt exakt dem des +2.

Sugar ist jedoch clever. Viele Sinclair-Fans rechnen damit, dass Sugar nur einen Mitkonkurrenten aus dem Weg (30% Marktanteile in UK zum Zeitpunkt der Übernahme durch Sugar, 10% Marktanteile jedoch nur für Amstrad selbst) räumen wollte und nicht an der Produktion neuer Sinclair-Rechner interessiert ist. Doch sie irren sich. 1986 erscheint der ZX Spectrum +2 auf dem Markt und folgt dem Prinzip der CPC-Reihe. Wie der Amstrad CPC 464 erscheint das Gerät mit dem sogenannten „Datacorder“ (das eingebaute Kassettenlaufwerk) komplett verbaut in einem Gehäuse. Technisch ist er ansonsten identisch mit dem ZX Spectrum 128. Ein Jahr später (1987) veröffentlicht Amstrad den ZX Spectrum +3. Der „Datacorder“ weicht einem Diskettenlaufwerk, das mit dem 3“-Format arbeitet – wie das Gegenstück von Amstrad, der CPC 6128. Die Größe des Arbeitsspeichers folgt exakt dem des +2.

Weiter Modelle unter der Führung von Amstrad sind der ZX Spectrum +2A, +2B und +3B. Diese neuen Modelle bieten neue Board-Revisionen im Hinblick auf den +2 und +3, ansonsten tut sich nicht technisch nicht viel Neues. Während Amstrad seine eigene Plus-Serie deutlich aufwertet (Hardware-Sprites und Hardware-Scrolling), bleibt dies der Spectrum-Reihe verwehrt. 1992 wird die Sinclair-Herstellung durch Amstrad endgültig eingestellt.

Wiedergeburt

Nein, wir sprechen nicht vom modernen Homebrew – auch hier sind die Sinclair-Fans stets fleißig dabei.

Zur gamescon 2024 tauchen parallel auf der Website des britischen Herstellers Retro Games Ltd. (THE400 Mini, THEA500 Mini, THEC64, THEC64 Mini, THEVIC20), welcher auch auf der Messe selbst vertreten ist, kryptische Botschaften und seltsame Andeutungen in Videoform auf.

Nach einigen Tagen lässt man dann die Katze aus dem Sack. „The Spectrum“ entspricht äußerlich dem Sinclair ZX Spectrum wie ein Ei dem anderen – gleiche Farbgebung, identische Abmessungen und das berühmte „Rubber Keyboard“ ist ebenfalls, voll funktionsfähig, mit an Bord. Nur den Namenszug Sinclair darf man, rein aus Rechtsgründen, nicht verschönernd auf dem Gehäuse verwenden. Zudem packt man 48 Klassiker (die diese Bezeichnung durchaus verdient haben) gleich mit in den Speicher. Angeschlossen wird das Gerät über den HDMI-Standard, zudem kann, wie beim Original, im guten alten Sinclair-BASIC fleißig programmiert werden. Über USB-Schnittstellen kann die bereits inkludierte Software-Bibliothek extern aufgestockt werden.

In UK sind innerhalb von wenigen Stunden die (vorerst) kompletten Lagerbestände bereits bei den meisten Händlern ausverkauft. Für unter 100 Euro durchaus eine lohnende und kostenmäßig überschaubare Anschaffung für Retro-Fans.

2.000 Games und 3 für die einsame Insel

Vollmundig und zugleich etwas frech vom Autor geschrieben, denn unter rund 2.000 Games hat jeder immer seine ganz eigenen Favoriten. Aber die drei folgenden Titel haben den Sinclair ZX Spectrum stark geprägt:

The Lords of Midnight (Beyond Software, 1984)

Das Spiel zu beschreiben ist schwer, man muss es fühlen. Entwickler Mike Singleton erschuf quasi seine eigene Fantasiewelt, welche vom üblen Hexenkönig Doomdark bedroht wird. Der Spieler schlüpft dabei in vier verschiedene Rollen und hat die Aufgabe, Doomdark zu stoppen. Dabei schaffte es Singelton irgendwie, rund 4.000 Screens in den Speicher des Spectrum zu quetschen. Die Mischung aus Strategie und Adventure erinnert frappierend an die Geschichten von Tolkien, ohne jedoch ihre eigene Identität zu verlieren. Der Packung selbst lag eine einführende Novelle (die Singleton selbst schrieb) und eine Tastaturschablone bei. Das Spiel heute komplett zu erstehen, bedarf schon wirklichem Glück. Wer es dennoch schafft (und in einer sehr gut erhalten Pappverpackung erstehen kann), muss zwischen 120 und 160 Euro dafür berappen. Es gab Nachfolger und spätere Umsetzungen auch für modernere Systeme, aber das Original bleibt unerreicht. Ein Meilenstein, welcher mehr durch Atmosphäre, als durch bahnbrechende Technik besticht.

Manic Miner (Bug-Byte Software Ltd., 1983)

Matthew Smith mochte Plattformer wie etwa Miner 2049er – warum also nicht ein eigenes Spiel für den Spectrum entwickeln? Übergreifend auf 20 einzelne Screens verteilt, muss unsere Spielfigur Miner Willy bestimmte (blinkende) Objekte einsammeln, um sich damit Zugang zum nächsten Raum verschaffen zu können. Dabei sitzt dem Spieler immer ein unbarmherziger Timer im Nacken, der für zusätzliche Schweißperlen auf der Stirn sorgt.

Manic Miner verfügt über eine solide Technik und eine prima Steuerung (Joystick dringend empfohlen!). Programmierer Matthew Smith schrieb den Code in nur 8 Wochen, zugleich war es das erste Game für den ZX Spectrum mit In-Game Musik – bis dahin ein Novum. Für Smith selbst kam der Erfolg wohl viel zu früh. Er fühlte sich unter Druck gesetzt und entzog sich für viele Jahre komplett der Spiele-Industrie, kehrte aber ab und an immer wieder zurück – seine Engagements dauerten jedoch nie allzu lange. Welchen Dingen er heute genau nachgeht, ist weitgehend unbekannt. Ab und an sieht man ihn auf britischen Retro-Events, wenn überhaupt.

Knight Lore (Ultimate Play the Game, 1984)

Die Brüder Chris und Tim Stamper gründeten frühzeitig und lange Zeit in rein familiärer Hand liegend, das Studio „Ultimate Play the Game“. Entgegen vielen anderen Programmierern war der ZX Spectrum für beide die klare Lead-Plattform, wenn es um die Entwicklung neuer Spiele ging. Trotzig meinten sie einmal: „Der C64 ist wohlmöglich der technisch bessere Computer, aber die offene Struktur des ZX Spectrum liegt unsere Philosophie, Spiele zu entwickeln, viel mehr. Zudem hat der Zilog (CPU) des Spectrum mehr Power für das, was wir tatsächlich auf dem Bildschirm darstellen wollen.“ Mit ihrer eigens entwickelten Animationstechnik, auf den Namen „Filmation“ hörend, schufen sie auf dem Spectrum einen Meilenstein und wiederbelebten quasi ein bereits existierendes Spiel-Genre aufs Neue - das der Isometrie-Spiele.

Die Spielfigur „Sabreman“ wurde von einem Wolf gebissen und verwandelt sich nun bei Mitternacht in einen Werwolf. Der Spieler hat 40 Tage Zeit, alle Gegenstände in der Spielumgebung (dem sogenannten Wizard‘s Castle) einzusammeln und einen Heiltrank zu brauen, welcher den Fluch aufheben soll. Sobald die Sonne aufgeht, verwandelt sich der Werwolf wieder zurück zum knuffigen Sabreman. Bei diesem Spiel gibt es nur zwei mögliche Enden: Entweder die 40 Tage verstreichen fruchtlos oder dem Sabreman gelingt es, alle benötigten Zutaten für den Heiltrank einzusammeln. Die damalige Technik galt als bahnbrechend und es dauerte lange, bis andere Entwickler und Studios dahinterkamen, wie die Stamper-Brüder ihre Engine programmiert hatten. Knight Lore war so erfolgreich, dass etliche Mitbewerber eigene Isometrie-Spiele zuhauf auf den Markt brachten. Und wem die Firmenbezeichnung „Ultimate Play the Game“ überhaupt nichts sagt: Aus dieser wurde später nichts anderes als die Kultschmiede „Rare“ – genau die Firma, die später für eine sehr lange Zeit fest verbunden mit Nintendo war und schlussendlich von Microsoft zu 100% übernommen bzw. aufgekauft wurde. Die eigenen Gründer Chris und Tim Stamper verließen 2007 endgültig das Unternehmen.

Was bleibt am Ende übrig?

Der ZX Spectrum war mitunter dafür verantwortlich, dass der britische Markt eine starke Reputation und europaweite Ausbreitung erfuhr. Durch die geringen Anschaffungskosten des ZX Spectrum war er gerade als Entwicklungssystem bei vielen Programmieren und Softwarehäusern äußerst beliebt und zugleich anerkannt. Viele britische Entwickler starteten auf ihm ihre berufliche Karriere und blieben dem Spectrum als Plattform lange treu. Kuriosum ist dabei, dass Clive Sinclair auch nie annähernd daran dachte, wie beliebt sein Spectrum als Spielcomputer werden würde.

Die strengen technischen Limitationen des Systems waren für viele Entwickler eher Herausforderung, als Hindernis. Mit der Zeit entwickelten sie Tricks und Kniffe um der Hardware das Letzte abzuverlangen. Parallax-Scrolling auf dem Spectrum? Kein Problem, wenn man das notwendige Know-how besaß. Selbst dem simplen „Beeper“ konnte man mit dem richtigen Kniff mehr als einen Kanal entlocken. Zudem prägte er ein Genre ganz besonders: Das der Isometrie-Games. Während der C64 mit Sprite-Massen und Power-Sound glänzte, erschufen pfiffige Köpfe einfach nebenbei ein spielerisches Subgenre. Etwas, dass auf dem Spectrum hervorragend umsetzbar war und mehr durch Atmosphäre sowie zugleich viel Spielwitz anstatt reinem Technikwahn begeisterte. Durch den hervorragenden Einstiegspreis war der Spectrum ein Rechner für alle Schichten. Eben genau das, was seinem Entwickler von Anfang an vorschwebte. Kann man mehr erreichen? Ich denke nicht.

Sir Clive Sinclair selbst verstarb am 16. September 2021 im Alter von 81 Jahren. Er war ein Querdenker, ein Sturkopf, oft schweigsam und unnahbar. Interviews waren nie seine Stärke, er war ständig vertieft in neue Möglichkeiten und Ideen. Er war ein Eigenbrötler, aber meist sehr fokussiert auf das, was ihn tatsächlich interessierte. Er vergas nie seine Wurzeln und vor allem nicht die Menschen, die er an einem ganz besonderen Hobby teilhaben lassen wollte – mit einem begrenzten Budget.

Oil Imperium, in Nordamerika auch als Black Gold bekannt, wurde 1989 von Reline Software entwickelt und auf Plattformen wie Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS und später PC veröffentlicht. Das Spiel gehört zum Genre der Wirtschaftssimulationen und versetzt den Spieler in die Rolle eines Ölbarons, der ein Imperium aufbauen und seine Konkurrenz aus dem Markt drängen soll. Entwickelt in einer Zeit, in der Wirtschaftssimulationen gerade auf Heimcomputern an Popularität gewannen, gelang es dem Spiel, sich einen Platz in den Herzen vieler Fans zu sichern, doch es war nicht frei von Kontroversen und Kritik.

Oil Imperium, in Nordamerika auch als Black Gold bekannt, wurde 1989 von Reline Software entwickelt und auf Plattformen wie Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS und später PC veröffentlicht. Das Spiel gehört zum Genre der Wirtschaftssimulationen und versetzt den Spieler in die Rolle eines Ölbarons, der ein Imperium aufbauen und seine Konkurrenz aus dem Markt drängen soll. Entwickelt in einer Zeit, in der Wirtschaftssimulationen gerade auf Heimcomputern an Popularität gewannen, gelang es dem Spiel, sich einen Platz in den Herzen vieler Fans zu sichern, doch es war nicht frei von Kontroversen und Kritik.

Vielen ist Coleco sicherlich als ernstzunehmender Konkurrenz zu Ataris VCS 2600 in Erinnerung geblieben, die Geschichte des Unternehmens ist jedoch weit mehr als die Reduzierung auf dieses einzelne Gerät, namens Colecovision. Coleco (steht für COnnecticut LEather Company) wurde durch den russischen Emmigranten Greenberg 1932 in New York gegründet. Wie der Name schon vermuten lässt, war das Unternehmen in der Verarbeitung von Leder tätig. Dabei verkauften sie das, von ihnen gegerbte Leder an Schuhhersteller. Greenbergs Sohn Leonard jedoch war mehr von Maschinen begeistert und bastelte an einer Maschine zur Formung von Plastik zur Herstellung von Swimming Pools. Dieses "Hobbyprojekt" war so erfolgreich, dass das Unternehmen schon bald den größten finanziellen Gewinn mithilfe dieser Maschine gewann. Die Gewinne waren beträchtlich und Greenberg beschloss nach einigen Jahren das Geschäft an den größten Pool-Hersteller Lomart zu verkaufen. Lomart selbst gehörte zum Unternehmen Doughboy, smoit konnte man sagen, dass das Poolmonopol nun teils Doughboy, teils Coleco gehörte.Coleco Telstar

Vielen ist Coleco sicherlich als ernstzunehmender Konkurrenz zu Ataris VCS 2600 in Erinnerung geblieben, die Geschichte des Unternehmens ist jedoch weit mehr als die Reduzierung auf dieses einzelne Gerät, namens Colecovision. Coleco (steht für COnnecticut LEather Company) wurde durch den russischen Emmigranten Greenberg 1932 in New York gegründet. Wie der Name schon vermuten lässt, war das Unternehmen in der Verarbeitung von Leder tätig. Dabei verkauften sie das, von ihnen gegerbte Leder an Schuhhersteller. Greenbergs Sohn Leonard jedoch war mehr von Maschinen begeistert und bastelte an einer Maschine zur Formung von Plastik zur Herstellung von Swimming Pools. Dieses "Hobbyprojekt" war so erfolgreich, dass das Unternehmen schon bald den größten finanziellen Gewinn mithilfe dieser Maschine gewann. Die Gewinne waren beträchtlich und Greenberg beschloss nach einigen Jahren das Geschäft an den größten Pool-Hersteller Lomart zu verkaufen. Lomart selbst gehörte zum Unternehmen Doughboy, smoit konnte man sagen, dass das Poolmonopol nun teils Doughboy, teils Coleco gehörte.Coleco Telstar Der zweitgeborene Sohn, namens Arnold, der zuvor Anwalt war, jedoch 1966 in das Unternehmen seines Vaters und Bruders einstieg, suchte nun nach einem neuen Betätigungsfeld oder weiteren Investitionsmöglichkeiten und fand diese in Manufakturen für Puppen und Tisch-Hockey-Herstellern. Als Nolan Bushnell mit Atari 1972 Pong auf den Spielhallen-Markt brachte, wusste Coleco, das man dort das Geld machen könnte, da dieser Markt noch nicht überfüllt war. Sie entschieden sich dafür, dieses Gerät für jedermann herzustellen, also eine Heimversion des Automaten. Die Entwicklung verbrauchte jedoch viel Zeit und diese konnte Atari, dank eines enormen Budgets, verkürzen und bereits 1974 eine eigene Heimvariante des Pong auf den Markt bringen, das sich verkaufte, wie geschnittenes Brot. Dies brachte Coleco jedoch nicht aus dem Konzept, die schon ein Jahr später, 1975, den Telstar auf den Markt brachten. Die Idee dabei war, das die Konsole nun nicht nur ein Spiel, nämlich Pong (oder aber Tennis, wie man es auch bezeichnen könnte) fest eingebaut hatte, sondern derer gleich drei. Das System war äusserst erfolgreich und Coleco konnte über 1.000.000 Einheiten davon verkaufen. Die lag nicht nur an den drei Spielen, sondern auch am Preis, der deutlich unter dem, des Ataris lag. Derart vo Erfolg gekrönt entwarf man nach dem gleichen Muster weitere Varianten des Telstars (Telstar Ranger besaß sechs Spiele und konnten mit Controller oder Pistole benutzt werden, während Telstar Alpha wieder nur vier Spiele besaß, jedoch äusserst günstig auf den Markt geworfen wurde. Der Abschluss bildete das Telstar Combat, das batteriebetrieben war und zudem farbig war. Gleichzeitig wurde der Ton verbessert). Doch die Entwicklung lief schlecht und und der Verkauf umso mehr. Zudem lieferten die asiatischen Märkte nicht genug Platinen und Chips und somit dauerte die Herstellung eindeutig zu lange. Weitaus schlimmer jedoch war, das sich der Markt gändert hatte und Pong ebenso den Konsumenten aus dem Hals hing, wie Hamburger den Mitarbeitern von Fastfood-Ketten! 1978 belief sich der Verlust des Unternehmens auf über 22 Millionen $ und der Verschrottung von weit über einer Million Telstar-Systemen. Doch auch hier konnte Coleco nicht aufgehalten werden. Bereits 1980/1981 testete das Unternehmen, in wie weit sich der Markt für ein echtes Videospielsystem interessieren würde, das den Platzhirschen Mattel, allen voran aber Atari, die Show stehlen könnte. Um weiterhin existieren zu können und auch Gewinn zu machen entwarf das Unternehmen nebenbei noch einige elektronische Brettspiele, die sich recht anständig verkauften.

Der zweitgeborene Sohn, namens Arnold, der zuvor Anwalt war, jedoch 1966 in das Unternehmen seines Vaters und Bruders einstieg, suchte nun nach einem neuen Betätigungsfeld oder weiteren Investitionsmöglichkeiten und fand diese in Manufakturen für Puppen und Tisch-Hockey-Herstellern. Als Nolan Bushnell mit Atari 1972 Pong auf den Spielhallen-Markt brachte, wusste Coleco, das man dort das Geld machen könnte, da dieser Markt noch nicht überfüllt war. Sie entschieden sich dafür, dieses Gerät für jedermann herzustellen, also eine Heimversion des Automaten. Die Entwicklung verbrauchte jedoch viel Zeit und diese konnte Atari, dank eines enormen Budgets, verkürzen und bereits 1974 eine eigene Heimvariante des Pong auf den Markt bringen, das sich verkaufte, wie geschnittenes Brot. Dies brachte Coleco jedoch nicht aus dem Konzept, die schon ein Jahr später, 1975, den Telstar auf den Markt brachten. Die Idee dabei war, das die Konsole nun nicht nur ein Spiel, nämlich Pong (oder aber Tennis, wie man es auch bezeichnen könnte) fest eingebaut hatte, sondern derer gleich drei. Das System war äusserst erfolgreich und Coleco konnte über 1.000.000 Einheiten davon verkaufen. Die lag nicht nur an den drei Spielen, sondern auch am Preis, der deutlich unter dem, des Ataris lag. Derart vo Erfolg gekrönt entwarf man nach dem gleichen Muster weitere Varianten des Telstars (Telstar Ranger besaß sechs Spiele und konnten mit Controller oder Pistole benutzt werden, während Telstar Alpha wieder nur vier Spiele besaß, jedoch äusserst günstig auf den Markt geworfen wurde. Der Abschluss bildete das Telstar Combat, das batteriebetrieben war und zudem farbig war. Gleichzeitig wurde der Ton verbessert). Doch die Entwicklung lief schlecht und und der Verkauf umso mehr. Zudem lieferten die asiatischen Märkte nicht genug Platinen und Chips und somit dauerte die Herstellung eindeutig zu lange. Weitaus schlimmer jedoch war, das sich der Markt gändert hatte und Pong ebenso den Konsumenten aus dem Hals hing, wie Hamburger den Mitarbeitern von Fastfood-Ketten! 1978 belief sich der Verlust des Unternehmens auf über 22 Millionen $ und der Verschrottung von weit über einer Million Telstar-Systemen. Doch auch hier konnte Coleco nicht aufgehalten werden. Bereits 1980/1981 testete das Unternehmen, in wie weit sich der Markt für ein echtes Videospielsystem interessieren würde, das den Platzhirschen Mattel, allen voran aber Atari, die Show stehlen könnte. Um weiterhin existieren zu können und auch Gewinn zu machen entwarf das Unternehmen nebenbei noch einige elektronische Brettspiele, die sich recht anständig verkauften. Zusätzlich unternahmen Coleco und Bit Corporation (Japan) ein Joint Venture für eine gemeinsame Zusammenarbeit, doch 1982 war Coleco dies alles egal, denn stolz präsentierten sie das

Zusätzlich unternahmen Coleco und Bit Corporation (Japan) ein Joint Venture für eine gemeinsame Zusammenarbeit, doch 1982 war Coleco dies alles egal, denn stolz präsentierten sie das  Scheinbar schien ihnen das nicht genug, denn im selben Jahr entwickelten sie auch noch das

Scheinbar schien ihnen das nicht genug, denn im selben Jahr entwickelten sie auch noch das  Im Grunde war Adam eine erweiterte Version des ColecoVision und konnte zusätzlich auch das, damals äusserst populäre CP/M als Betriebssystem vorweisen. Auch wenn zu dieser Zeit bereits der PCjr. für 699$ und der C64 für 200$ angeboten wurden, sie besaßen jedoch nicht die Perepherie, die der Adama bereits bei einem Preis von 725 $ besaß. Davon abgesehen konnte man ein bestehendes ColecoVision mittels Zusätzen zu einem vollwertigen Adam aufwerten. Doch das System erwiess sich als zu fehlerbehaftet und das System blieb wie Blei in den Regalen liegen. Dies war der endgültige Ausstieg von Coleco aus der Videospielbranche.

Im Grunde war Adam eine erweiterte Version des ColecoVision und konnte zusätzlich auch das, damals äusserst populäre CP/M als Betriebssystem vorweisen. Auch wenn zu dieser Zeit bereits der PCjr. für 699$ und der C64 für 200$ angeboten wurden, sie besaßen jedoch nicht die Perepherie, die der Adama bereits bei einem Preis von 725 $ besaß. Davon abgesehen konnte man ein bestehendes ColecoVision mittels Zusätzen zu einem vollwertigen Adam aufwerten. Doch das System erwiess sich als zu fehlerbehaftet und das System blieb wie Blei in den Regalen liegen. Dies war der endgültige Ausstieg von Coleco aus der Videospielbranche. Wirtschaftlich konnte sich das System noch durch einen Deal zur Herstellung von Cabbage Patch Kids (Gemüsefiguren) retten und entwickelte dann 1986 noch einen Alf-Kassettenspieler im flauschigen Felldesign des Ausserirdischen, der zudem Alf-Hörspiele abspielen konnte. Doch Adam war finanziell, auch nach den vielen Jahren nicht vergessen und die roten Zahlen schnitten sich immer tiefer in das Fleisch des Unternehmens. Erneut musste das Unternehmen sich für bankrott erklären (1988) und Hasbro erwarb 1989 alle Rechte an Coleco. Erst 2005 stand das Unternehmen wieder als Videospielhersteller auf, als ein lokales Unternehmen aus Chicago, namens River West Brands, wieder auferstehen liess und bereits ein Jahr später, also 2006 ein Handheld auf den Markt brachte, das Sega Master System und Sega Game Gear Spiele nutzen konnte.

Wirtschaftlich konnte sich das System noch durch einen Deal zur Herstellung von Cabbage Patch Kids (Gemüsefiguren) retten und entwickelte dann 1986 noch einen Alf-Kassettenspieler im flauschigen Felldesign des Ausserirdischen, der zudem Alf-Hörspiele abspielen konnte. Doch Adam war finanziell, auch nach den vielen Jahren nicht vergessen und die roten Zahlen schnitten sich immer tiefer in das Fleisch des Unternehmens. Erneut musste das Unternehmen sich für bankrott erklären (1988) und Hasbro erwarb 1989 alle Rechte an Coleco. Erst 2005 stand das Unternehmen wieder als Videospielhersteller auf, als ein lokales Unternehmen aus Chicago, namens River West Brands, wieder auferstehen liess und bereits ein Jahr später, also 2006 ein Handheld auf den Markt brachte, das Sega Master System und Sega Game Gear Spiele nutzen konnte.

Kaypro hatte schon einige Computer entwickelt, als sie 1985 den Kaypro 2000 der Öffentlichkeit präsentierten, der in der Fachwelt bereits für sein Äusseres Lob ausgesprochen bekam. Das Gehäuse bestand aus einem dunkelgrauen und gebürsteten Aluminium, dass an den Ecken deutlich abgeschrägt wurde. Auf einem Panzerschlachtfeld hätte das Kaypro 2000 damit einem modernen Panzer sicherlich zur Ehre gereicht. Um das Gehäuse lief ein Kamm aus schwarzen Plastik, der den Eindruck einer Gummischicht erwecken sollte. Jedoch konnte das Plastik diese Aufgabe nicht übernehmen, sodass der "Schutzmantel" lediglich eine kosmetische Daseinsberechtigung hatte.

Kaypro hatte schon einige Computer entwickelt, als sie 1985 den Kaypro 2000 der Öffentlichkeit präsentierten, der in der Fachwelt bereits für sein Äusseres Lob ausgesprochen bekam. Das Gehäuse bestand aus einem dunkelgrauen und gebürsteten Aluminium, dass an den Ecken deutlich abgeschrägt wurde. Auf einem Panzerschlachtfeld hätte das Kaypro 2000 damit einem modernen Panzer sicherlich zur Ehre gereicht. Um das Gehäuse lief ein Kamm aus schwarzen Plastik, der den Eindruck einer Gummischicht erwecken sollte. Jedoch konnte das Plastik diese Aufgabe nicht übernehmen, sodass der "Schutzmantel" lediglich eine kosmetische Daseinsberechtigung hatte.

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.).

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.). Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Clive Sinclair wird 1940 in England geboren. Er interessiert sich schon als Jugendlicher für elektronische Geräte verschiedenster Art. Insbesondere die Reparatur defekter Geräte, die dem Bereich Unterhaltungselektronik zuzuordnen sind, haben es ihm angetan – beispielsweise TV-Geräte, Radios oder Hi-Fi-Verstärker. Zu diesem Zeitpunkt stellt dies noch ein reines Hobby für ihn dar, die eigene Firmengründung ist zudem noch weit entfernt.

Clive Sinclair wird 1940 in England geboren. Er interessiert sich schon als Jugendlicher für elektronische Geräte verschiedenster Art. Insbesondere die Reparatur defekter Geräte, die dem Bereich Unterhaltungselektronik zuzuordnen sind, haben es ihm angetan – beispielsweise TV-Geräte, Radios oder Hi-Fi-Verstärker. Zu diesem Zeitpunkt stellt dies noch ein reines Hobby für ihn dar, die eigene Firmengründung ist zudem noch weit entfernt.

Sinclair bleibt dennoch zuversichtlich und bringt 1982 genau den Computer auf den Markt, der im Zuge der genannten Ausschreibung eine Niederlage erlitten hatte. Er tauft ihn final auf den Namen ZX Spectrum. Auch beim ZX Spectrum geht Sinclair sehr kostenbewusst vor, was die Herstellung betrifft. Der Spectrum verfügt nur über eine Gummitastatur (das sogenannte „Rubber Keyboard“), verpackt in einem sehr kleinen und billigen Plastikgehäuse, und wird anfangs mit zwei verschiedenen Arbeitsspeichern ausgeliefert. Die kleinere Variante (die 1983 endgültig eingestellt wird) mit 16 Kilobyte RAM-Arbeitsspeicher, der größere Bruder mit immerhin 48 Kilobyte. Technisch ist der Spectrum wesentlich besser als der ZX81, aber im direkten Vergleich zum Commodore 64 oder Atari 800 sieht er diesbezüglich (Technik) kein Land. Der Firmenphilosophie wird ein weiteres Mal Rechnung getragen, es gilt immer noch das kostenschonende Produktionsprinzip. Der ZX Spectrum verfügt über einen Zilog Z80A Hauptprozessor, getaktet mit 3,58 MHz. Bei den Anschlüssen sieht es beim Spectrum mau aus: Neben dem typischen Strom- und TV-Anschluss verfügt er lediglich über einen Kassetten-Port (über den jeder handelsübliche Kassettenrekorder anschließbar ist) und einen (wichtigen) Expansion-Port. Um die Grafik- und Soundausgabe kümmert sich die sogenannte Ferranti ULA (Uncommitted Logic Array). Die Auflösung des Spectrum liegt immerhin bei 256x192 Pixel, dabei sind zunächst einmal 8 Farbtöne grundsätzlich möglich. Die BRIGHT-Darstellung ermöglicht hierbei zusätzlich verschiedene Helligkeitsstufen pro Farbe.

Sinclair bleibt dennoch zuversichtlich und bringt 1982 genau den Computer auf den Markt, der im Zuge der genannten Ausschreibung eine Niederlage erlitten hatte. Er tauft ihn final auf den Namen ZX Spectrum. Auch beim ZX Spectrum geht Sinclair sehr kostenbewusst vor, was die Herstellung betrifft. Der Spectrum verfügt nur über eine Gummitastatur (das sogenannte „Rubber Keyboard“), verpackt in einem sehr kleinen und billigen Plastikgehäuse, und wird anfangs mit zwei verschiedenen Arbeitsspeichern ausgeliefert. Die kleinere Variante (die 1983 endgültig eingestellt wird) mit 16 Kilobyte RAM-Arbeitsspeicher, der größere Bruder mit immerhin 48 Kilobyte. Technisch ist der Spectrum wesentlich besser als der ZX81, aber im direkten Vergleich zum Commodore 64 oder Atari 800 sieht er diesbezüglich (Technik) kein Land. Der Firmenphilosophie wird ein weiteres Mal Rechnung getragen, es gilt immer noch das kostenschonende Produktionsprinzip. Der ZX Spectrum verfügt über einen Zilog Z80A Hauptprozessor, getaktet mit 3,58 MHz. Bei den Anschlüssen sieht es beim Spectrum mau aus: Neben dem typischen Strom- und TV-Anschluss verfügt er lediglich über einen Kassetten-Port (über den jeder handelsübliche Kassettenrekorder anschließbar ist) und einen (wichtigen) Expansion-Port. Um die Grafik- und Soundausgabe kümmert sich die sogenannte Ferranti ULA (Uncommitted Logic Array). Die Auflösung des Spectrum liegt immerhin bei 256x192 Pixel, dabei sind zunächst einmal 8 Farbtöne grundsätzlich möglich. Die BRIGHT-Darstellung ermöglicht hierbei zusätzlich verschiedene Helligkeitsstufen pro Farbe. Ähnlich, wie bei anderen damaligen Homecomputern, erscheinen vom ZX Spectrum im Laufe der Jahre leicht aufgebohrte Versionen. Der ZX Spectrum Plus (1985) verfügt über eine bessere Tastatur und ein größeres Gehäuse, im Gehäuse selbst wird jedoch nichts Neues geboten. In der englischen Presse und auch bei Sinclair-Fans wird der „Neue“ nicht gut aufgenommen – die Ur-Version bleibt beliebter.

Ähnlich, wie bei anderen damaligen Homecomputern, erscheinen vom ZX Spectrum im Laufe der Jahre leicht aufgebohrte Versionen. Der ZX Spectrum Plus (1985) verfügt über eine bessere Tastatur und ein größeres Gehäuse, im Gehäuse selbst wird jedoch nichts Neues geboten. In der englischen Presse und auch bei Sinclair-Fans wird der „Neue“ nicht gut aufgenommen – die Ur-Version bleibt beliebter. Der ZX Spectrum 128 bietet mehr Innovation. Dieser verfügt, wie der Name schon verrät, über stattliche 128 KByte Hauptspeicher und endlich über einen besseren Soundchip, den Yamaha AY-3-8912 (der bspw. auch im Amstrad CPC und Atari ST Anwendung findet). Ein echter RGB-Ausgang findet Einzug und der Sound wird jetzt, wie bei anderen Herstellern üblich, über den Fernseher ausgegeben. Zudem bietet er, im Hinblick auf den Ur-Spectrum, einen vollen Kompatibilitätsmodus. Dies soll sicherstellen, dass auch alte Software problemlos auf dem größeren Bruder funktioniert.

Der ZX Spectrum 128 bietet mehr Innovation. Dieser verfügt, wie der Name schon verrät, über stattliche 128 KByte Hauptspeicher und endlich über einen besseren Soundchip, den Yamaha AY-3-8912 (der bspw. auch im Amstrad CPC und Atari ST Anwendung findet). Ein echter RGB-Ausgang findet Einzug und der Sound wird jetzt, wie bei anderen Herstellern üblich, über den Fernseher ausgegeben. Zudem bietet er, im Hinblick auf den Ur-Spectrum, einen vollen Kompatibilitätsmodus. Dies soll sicherstellen, dass auch alte Software problemlos auf dem größeren Bruder funktioniert. Clive Sinclair will noch mehr und geht sozusagen All-In. Ihm schwebt mehr vor als der reine Homecomputer. Er möchte neue Märkte erschließen, sich in Universitäten, Schulen und vor allem in Büros als feste und konstante Größe etablieren. Von der alten Zilog CPU-Architektur nimmt er Abstand und setzt voll auf Motorola - als Prozessor setzt er daher bei seinem eigenen Traumcomputer (Zitat Clive Sinclair selbst) auf deren CPU 68008. Sein Rechner soll einen Quantensprung zu bisheriger Hardware darstellen, so entsteht der Name Sinclair QL (Quantum Leap).

Clive Sinclair will noch mehr und geht sozusagen All-In. Ihm schwebt mehr vor als der reine Homecomputer. Er möchte neue Märkte erschließen, sich in Universitäten, Schulen und vor allem in Büros als feste und konstante Größe etablieren. Von der alten Zilog CPU-Architektur nimmt er Abstand und setzt voll auf Motorola - als Prozessor setzt er daher bei seinem eigenen Traumcomputer (Zitat Clive Sinclair selbst) auf deren CPU 68008. Sein Rechner soll einen Quantensprung zu bisheriger Hardware darstellen, so entsteht der Name Sinclair QL (Quantum Leap).

Sugar ist jedoch clever. Viele Sinclair-Fans rechnen damit, dass Sugar nur einen Mitkonkurrenten aus dem Weg (30% Marktanteile in UK zum Zeitpunkt der Übernahme durch Sugar, 10% Marktanteile jedoch nur für Amstrad selbst) räumen wollte und nicht an der Produktion neuer Sinclair-Rechner interessiert ist. Doch sie irren sich. 1986 erscheint der ZX Spectrum +2 auf dem Markt und folgt dem Prinzip der CPC-Reihe. Wie der Amstrad CPC 464 erscheint das Gerät mit dem sogenannten „Datacorder“ (das eingebaute Kassettenlaufwerk) komplett verbaut in einem Gehäuse. Technisch ist er ansonsten identisch mit dem ZX Spectrum 128. Ein Jahr später (1987) veröffentlicht Amstrad den ZX Spectrum +3. Der „Datacorder“ weicht einem Diskettenlaufwerk, das mit dem 3“-Format arbeitet – wie das Gegenstück von Amstrad, der CPC 6128. Die Größe des Arbeitsspeichers folgt exakt dem des +2.

Sugar ist jedoch clever. Viele Sinclair-Fans rechnen damit, dass Sugar nur einen Mitkonkurrenten aus dem Weg (30% Marktanteile in UK zum Zeitpunkt der Übernahme durch Sugar, 10% Marktanteile jedoch nur für Amstrad selbst) räumen wollte und nicht an der Produktion neuer Sinclair-Rechner interessiert ist. Doch sie irren sich. 1986 erscheint der ZX Spectrum +2 auf dem Markt und folgt dem Prinzip der CPC-Reihe. Wie der Amstrad CPC 464 erscheint das Gerät mit dem sogenannten „Datacorder“ (das eingebaute Kassettenlaufwerk) komplett verbaut in einem Gehäuse. Technisch ist er ansonsten identisch mit dem ZX Spectrum 128. Ein Jahr später (1987) veröffentlicht Amstrad den ZX Spectrum +3. Der „Datacorder“ weicht einem Diskettenlaufwerk, das mit dem 3“-Format arbeitet – wie das Gegenstück von Amstrad, der CPC 6128. Die Größe des Arbeitsspeichers folgt exakt dem des +2.