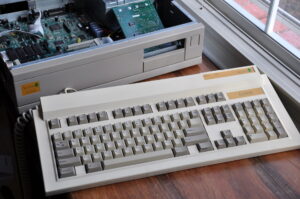

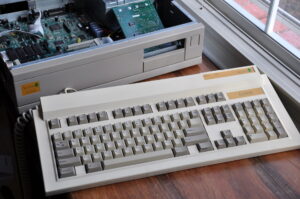

A5000

1991 stellte Acorn der Öffentlichkeit eine weitere Variante der Archimedes-Produktreihe vor, auch wenn der Name des berühmten Mathematikers nun nicht mehr explizit genannt wurde. Der A5000 sollte mittelfristig den bisherigen Spitzenreiter, den A540, ablösen. Sein größeres Gehäuse wirkte wuchtiger und unterstrich seine Position als leistungsstarkes Arbeitspferd. Das Design erinnerte zunehmend an den Amiga 2000, was dem professionellen Anspruch des Geräts gerecht wurde. Die Erweiterungsmöglichkeiten blieben im Vergleich zum A540 unverändert: Es war weiterhin möglich, das System mit bis zu vier Steckkarten auszubauen.

Als Hauptprozessor setzte Acorn auf den ARM3, der zuvor bereits im Acorn A4 Laptop seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hatte. Spätere Modelle waren mit bis zu 33 MHz getaktet und stellten zu dieser Zeit die schnellste verfügbare Variante dar. Dem ARM3 standen drei speziell entwickelte Chips zur Seite: der MEMC (Memory Controller) für den Speicher, der VIDC (Video and Sound Controller) für die audiovisuelle Ausgabe und der IOC (Input/Output Controller) für die Ein- und Ausgabe.

Der A5000 wurde mit einem VGA-kompatiblen Ausgang ausgestattet. Da jedoch auch Bildschirmauflösungen mit einer Zeilenfrequenz von 15 kHz unterstützt wurden, konnten nicht alle Monitore problemlos angeschlossen werden. Ähnlich dem Amiga-Konzept besaß der Archimedes eine Farbpalette mit 4096 Farben, von denen 256 gleichzeitig bei einer Auflösung von 640 × 256 Pixeln dargestellt werden konnten. In der höchsten Auflösung von 800 × 600 Bildpunkten waren maximal 16 Farben gleichzeitig darstellbar.

Der A5000 war für seine Vielseitigkeit bekannt und bot eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten. Neben den vier internen Steckplätzen für Erweiterungskarten standen auch externe Schnittstellen für Peripheriegeräte zur Verfügung. Dazu gehörten unter anderem:

• SCSI-Erweiterungskarten, die den Anschluss von Festplatten und CD-ROM-Laufwerken ermöglichten

• Ethernet-Karten, die den A5000 netzwerkfähig machten, was insbesondere in Bildungseinrichtungen und Unternehmen von Vorteil war

• Digitale Signalprozessoren (DSPs) zur Verbesserung der Audioverarbeitung

• Second Processor Modules, die eine zusätzliche CPU für komplexe Rechenaufgaben bereitstellten

• Genlock-Karten, mit denen Videoüberlagerungen für den professionellen Einsatz erstellt werden konnten

Als Massenspeicher konnten erstmals handelsübliche IDE-Festplatten genutzt werden, wodurch sich die Kosten für Speichererweiterungen erheblich reduzierten. Dennoch existierten zahlreiche SCSI-Steckkarten, die den Betrieb von CD-ROM-Laufwerken und weiteren Peripheriegeräten ermöglichten. Zusätzlich unterstützte das System 3,5-Zoll-Disketten mit Kapazitäten von 800 KB, 1,44 MB oder 1,6 MB. Acorn bot zudem eine Vielzahl an offiziellen Peripheriegeräten an, darunter Drucker, externe Festplatten, Mäuse, Joysticks und sogar Grafiktabletts. Als Betriebssystem kam RISC OS 3 zum Einsatz, das im ROM fest integriert war und somit extrem schnell geladen werden konnte. Im Vergleich zum Vorgänger RISC OS 2 vervierfachte sich der Speicherbedarf auf 2 MB. Die überarbeitete Version verbesserte das Multitasking erheblich und enthielt zahlreiche nützliche Programme, die zuvor erst nachträglich installiert werden mussten. Dazu gehörten:

• Ein überarbeiteter Desktop, der erstmals Drag-and-Drop-Funktionen bot

• Erweiterte Druckertreiber, die eine breitere Palette an Druckern unterstützten

• Ein verbesserter Dateimanager, der den Zugriff auf externe Speichermedien erleichterte

Trotz der Verbesserungen war das System nicht fehlerfrei. Acorn veröffentlichte bereits wenige Monate nach der Markteinführung Version 3.1, die zahlreiche Fehlerbehebungen enthielt und in späteren A5000-Modellen vorinstalliert wurde.

Der Acorn A5000 wurde von der Fachpresse weitgehend positiv aufgenommen. Besonders gelobt wurden die hohe Geschwindigkeit des ARM3-Prozessors, die verbesserte Grafikleistung und die umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Die britische Zeitschrift Acorn User schrieb in ihrer Ausgabe von Dezember 1991: "Der A5000 ist das leistungsstärkste und vielseitigste System, das Acorn je veröffentlicht hat. Seine Leistung übertrifft die der meisten Konkurrenten in seiner Preisklasse, und die Unterstützung für Standard-IDE-Festplatten macht ihn endlich auch für den Massenmarkt erschwinglich." Die Zeitschrift Byte lobte die überarbeitete Benutzeroberfläche von RISC OS 3 und verglich sie mit frühen Versionen von macOS: "Acorns RISC OS 3 ist ein großer Schritt nach vorne. Die Benutzeroberfläche ist intuitiver als viele der aktuellen PC-Betriebssysteme und bietet ein angenehmes Nutzungserlebnis, das in dieser Form sonst nur Apple-Nutzer kennen." Kritik gab es jedoch an der Softwarekompatibilität. Viele Programme, die für ältere Archimedes-Modelle entwickelt wurden, liefen nicht ohne Anpassungen auf dem neuen System. Dies betraf insbesondere Spiele und spezialisierte Business-Software.

Der A5000 wurde vor allem in Bildungseinrichtungen und Universitäten eingesetzt, fand aber auch seinen Weg in viele Unternehmen. Die Verkaufszahlen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück, insbesondere weil der Markt für RISC-Computer außerhalb Großbritanniens relativ begrenzt war. Schätzungen zufolge wurden zwischen 15.000 und 20.000 Einheiten verkauft, was zwar respektabel war, aber nicht ausreichte, um Acorn langfristig als Konkurrenten zu IBM-kompatiblen PCs oder dem aufkommenden Macintosh LC zu etablieren. In Großbritannien konnte der A5000 dennoch einige bedeutende Erfolge verbuchen. Viele Schulen und Hochschulen setzten das System aufgrund seiner stabilen Architektur und der einfachen Wartung ein. Die britische Regierung förderte in den frühen 1990er-Jahren den Einsatz von Acorn-Computern im Bildungswesen, was die Verkaufszahlen unterstützte.

Zum Verkaufsstart im Jahr 1991 kostete der A5000 ohne Festplatte 999 britische Pfund, was inflationsbereinigt etwa 2.595 Euro (Stand 2025) entspricht. Die Variante mit einer Festplatte verteuerte sich um weitere 500 Pfund, was heute rund 1.300 Euro zusätzlich bedeuten würde. Damit lag der A5000 preislich in einem Bereich, der für Privatanwender kaum erschwinglich war, aber für Bildungseinrichtungen und Unternehmen attraktiv blieb. Der Acorn A5000 war ein technisch beeindruckender Computer mit einer starken Prozessorleistung, einer leistungsfähigen Benutzeroberfläche und umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Dennoch verhinderten hohe Preise, eine begrenzte Softwarebibliothek und die wachsende Dominanz von IBM-kompatiblen PCs einen größeren kommerziellen Erfolg. Heute gilt der A5000 als eines der letzten großen Werke Acorns, bevor das Unternehmen sich zunehmend aus dem Hardware-Geschäft zurückzog. Trotz seiner begrenzten Marktverbreitung bleibt der A5000 in der Computergeschichte ein bemerkenswertes Beispiel für die Innovationskraft von Acorn und die Leistungsfähigkeit der ARM-Architektur, die später die Grundlage für Milliarden von mobilen Geräten weltweit bilden sollte.