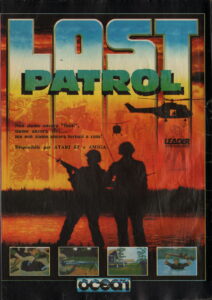

The Lost Patrol – 1990 by Shadow Development

Ian Harling, seines Zeichens Künstler und Designer, hatte mit Powerplay: The game of the gods, No Excuses und Thunderstrike bereits einige Titel auf den Markt bringen können. Ein neues Szenario begann sich nun bei ihm zusammenzubrauen. Ihm schwebte hierbei ein Spiel mit interaktiven Elementen vor, dass den Werken von Cinemaware nicht unähnlich wäre. Für Ian war es daher logisch dieses Konzept Phyllis und Robert “Bob” Jacob, den Gründern von ebendieser Firma, schmackhaft zu machen. Eine Absage seitens Cinemaware entmutigte ihn jedoch nicht und Ian verschickte das Konzept an sechs weitere Publisher, die an dem Konzept jedoch ebenso wenig Interesse hatten.

Ian Harling, seines Zeichens Künstler und Designer, hatte mit Powerplay: The game of the gods, No Excuses und Thunderstrike bereits einige Titel auf den Markt bringen können. Ein neues Szenario begann sich nun bei ihm zusammenzubrauen. Ihm schwebte hierbei ein Spiel mit interaktiven Elementen vor, dass den Werken von Cinemaware nicht unähnlich wäre. Für Ian war es daher logisch dieses Konzept Phyllis und Robert “Bob” Jacob, den Gründern von ebendieser Firma, schmackhaft zu machen. Eine Absage seitens Cinemaware entmutigte ihn jedoch nicht und Ian verschickte das Konzept an sechs weitere Publisher, die an dem Konzept jedoch ebenso wenig Interesse hatten.

Erst Gary Bracey von Ocean zeigte Interesse. Das Manchester Unternehmen suchte einen Nachfolger für ihren Hit „Platoon“, folglich erhielt das Konzept den Titel „The Lost Patrol – Platoon II“. Mit diesem wollte Ocean den erstarkenden Absatzmarkt der 16bit Computer bedienen. Ein interaktives, grafikstarkes Game war also ein logischer Schritt.

Die Entwicklung fand auf einem Amiga statt. Hartling verwendete für die Grafiken Deluxe Paint II, die mit eingescannten Fotos aus jener Zeit und digitalisierten Standbildern garniert wurden. Für Atari ST Version wurden die Grafiken auf 16 Farben zurückgestuft.

Für die Programmierung des Codes war Simon Cooke verantwortlich, der zuvor mit Ian bereits an Xenodrome werkelte, dass jedoch nie veröffentlicht wurde.

The Lost Patrol erhielt insgesamt gute Bewertungen, zeichnete es sich durch moralische Entscheidungen aus. In Erinnerung blieb jedoch in erster Linie das superbe Theme, das sicherlich heute noch jeder Spieler jener Zeit sofort mitsummen kann. Der Dank hierfür gebührt Chris Glaister und Jonathan Dunn.

Gelangweilt von der dritten Talkshow hintereinander im privaten Fernsehprogramm? Und Du bist sicher, Du könntest das besser machen? Dann steht diesem Vorhaben mit Mad TV nichts im Wege. Als Programmdirektor übernimmt der Spieler die Verantwortung für das aktuelle TV Programm, sowie für die finanziellen Erfolge des Senders. Als wäre das nicht genug, ist auch noch dafür Sorge zu tragen die attraktive Betty zu beeindrucken, bis diese Eurem Charme (will sagen: Kulturpreise) erliegt und einwilligt Euch zu heiraten.

Gelangweilt von der dritten Talkshow hintereinander im privaten Fernsehprogramm? Und Du bist sicher, Du könntest das besser machen? Dann steht diesem Vorhaben mit Mad TV nichts im Wege. Als Programmdirektor übernimmt der Spieler die Verantwortung für das aktuelle TV Programm, sowie für die finanziellen Erfolge des Senders. Als wäre das nicht genug, ist auch noch dafür Sorge zu tragen die attraktive Betty zu beeindrucken, bis diese Eurem Charme (will sagen: Kulturpreise) erliegt und einwilligt Euch zu heiraten.

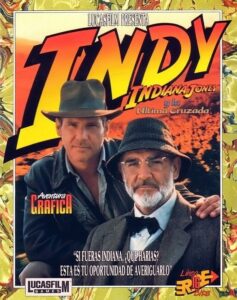

Hatten wir nicht das große Glück in den 80ern gelebt zu haben? In unseren besten Jahren? Mit kultigen Leinwandikonen, die wir gern selbst gewesen wären? Han Solo? John McClane? Oder gar Dr. Jones aka Indiana Jones? Besonders letzterer erfreute sich einer großen Beliebtheit. Doch wie konnte man ein peitschenschwingender Archäologe auf der Suche nach verschollenen Reliquien werden und zudem noch kräftig gegen Nazis austeilen? Ein Studium plus den Bau einer Zeitmaschine konnte der geneigte Fan von jeglicher To Do Liste streichen.

Hatten wir nicht das große Glück in den 80ern gelebt zu haben? In unseren besten Jahren? Mit kultigen Leinwandikonen, die wir gern selbst gewesen wären? Han Solo? John McClane? Oder gar Dr. Jones aka Indiana Jones? Besonders letzterer erfreute sich einer großen Beliebtheit. Doch wie konnte man ein peitschenschwingender Archäologe auf der Suche nach verschollenen Reliquien werden und zudem noch kräftig gegen Nazis austeilen? Ein Studium plus den Bau einer Zeitmaschine konnte der geneigte Fan von jeglicher To Do Liste streichen.

Ginge es nach Lt. Frank Drebin aus „The Naked Gun“ existieren nur wenige Möglichkeiten, wie ein echter Mann zu sterben hat: „Ein Fallschirm, der sich nicht öffnet. Unter die rasselnden Raupen eines Panzers zu geraten. Die Eier von einem Watussi abgebissen zu bekommen, so möchte ich mal sterben!“ Möglichkeit 1 und 3 sind kaum umzusetzen, aber Atari bot bereits 1980 die Möglichkeit ein Stahlmonster zu befehligen und Feindpanzer unschädlich zu machen. Die Designer Ed Rotberg, Owen Rubin und Roger Hector designten ein Spiel aus der Ego Perspektive, dass den Spieler in eine öde Landschaft versetzt, die aus grünen Vektorgrafiken besteht. Die Aufgabe ist nun feindliche Panzer mithilfe der Kanone auszuschalten und dabei nicht selbst abgeschossen zu werden.

Ginge es nach Lt. Frank Drebin aus „The Naked Gun“ existieren nur wenige Möglichkeiten, wie ein echter Mann zu sterben hat: „Ein Fallschirm, der sich nicht öffnet. Unter die rasselnden Raupen eines Panzers zu geraten. Die Eier von einem Watussi abgebissen zu bekommen, so möchte ich mal sterben!“ Möglichkeit 1 und 3 sind kaum umzusetzen, aber Atari bot bereits 1980 die Möglichkeit ein Stahlmonster zu befehligen und Feindpanzer unschädlich zu machen. Die Designer Ed Rotberg, Owen Rubin und Roger Hector designten ein Spiel aus der Ego Perspektive, dass den Spieler in eine öde Landschaft versetzt, die aus grünen Vektorgrafiken besteht. Die Aufgabe ist nun feindliche Panzer mithilfe der Kanone auszuschalten und dabei nicht selbst abgeschossen zu werden.

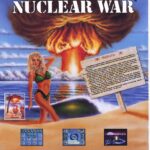

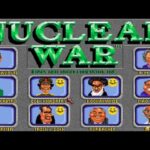

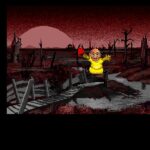

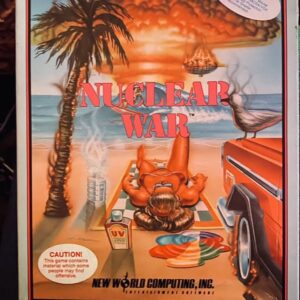

Manche Spiele überdauern die Zeit und manchmal überdauert so manche Zeit das Spiel. Eine bitterböse Satire bot uns New World Computing1989 mit dem rundenbasiertem Strategietitel „Nuclear War“, dass heute vielleicht genauso aktuell ist, wie es seinerzeit war.

Manche Spiele überdauern die Zeit und manchmal überdauert so manche Zeit das Spiel. Eine bitterböse Satire bot uns New World Computing1989 mit dem rundenbasiertem Strategietitel „Nuclear War“, dass heute vielleicht genauso aktuell ist, wie es seinerzeit war.