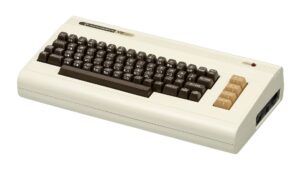

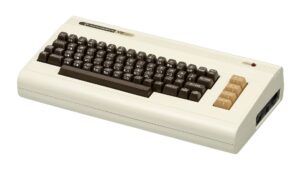

Der VC 20, oft auch als VIC-20 bezeichnet, markierte einen Wendepunkt in der Heimcomputer-Revolution und wurde von Commodore als günstiger und benutzerfreundlicher Einstieg in die digitale Welt konzipiert. Seine Entstehungsgeschichte ist eng verknüpft mit der Vision von Jack Tramiel, der als charismatischer CEO von Commodore – ein Überlebender, der sich vom Leid der Vergangenheit in die Zukunft kämpfte – den Anspruch verfolgte, „Computer für die Massen“ zu erschwinglichen Preisen anzubieten. In Zusammenarbeit mit talentierten Ingenieuren wie Robert Russell, Bill Seiler und dem visionären Al Charpentier, der maßgeblich an der Entwicklung des Grafikchips beteiligt war, entstand ein Gerät, das durch seinen günstigen Preis, seine Zugänglichkeit und seine innovative Technik bestach.

Der VC 20, oft auch als VIC-20 bezeichnet, markierte einen Wendepunkt in der Heimcomputer-Revolution und wurde von Commodore als günstiger und benutzerfreundlicher Einstieg in die digitale Welt konzipiert. Seine Entstehungsgeschichte ist eng verknüpft mit der Vision von Jack Tramiel, der als charismatischer CEO von Commodore – ein Überlebender, der sich vom Leid der Vergangenheit in die Zukunft kämpfte – den Anspruch verfolgte, „Computer für die Massen“ zu erschwinglichen Preisen anzubieten. In Zusammenarbeit mit talentierten Ingenieuren wie Robert Russell, Bill Seiler und dem visionären Al Charpentier, der maßgeblich an der Entwicklung des Grafikchips beteiligt war, entstand ein Gerät, das durch seinen günstigen Preis, seine Zugänglichkeit und seine innovative Technik bestach.

Im Herzen des VC 20 arbeitete der 8-Bit-MOS 6502-Prozessor, dessen reduzierte Befehlssatzarchitektur und kostengünstige Herstellung es ermöglichten, den Rechner zu einem Listenpreis von 299 US-Dollar auf den Markt zu bringen – was inflationsbereinigt etwa 940 Euro im Jahr 2025 entspricht. Der Prozessor, der mit rund 1 MHz getaktet war, ermöglichte trotz seiner bescheidenen Leistung, einfache Programme und Spiele auszuführen, indem er einen effizienten Kompromiss zwischen Preis und Funktionalität fand. Die Architektur des 6502 zeichnete sich durch eine übersichtliche und leicht zu erlernende Befehlssprache aus, was ihn insbesondere für Hobbyprogrammierer attraktiv machte.

Der VC 20 verfügte über einen eigens entwickelten Video Interface Chip, der nicht nur den Namen des Computers prägte, sondern auch für die Darstellung von bis zu 16 Farben und einer Bildschirmauflösung von 176 × 184 Pixeln verantwortlich war. Zwar fehlten fortgeschrittene grafische Features wie hardwaregestützte Sprites und Smooth-Scrolling, dennoch ermöglichte die Grafiklösung eine solide Darstellung von Spielwelten und Benutzeroberflächen. Ergänzt wurde das audiovisuelle Erlebnis durch einen integrierten Soundchip, der drei gleichzeitige Stimmen erzeugen konnte – eine Leistung, die den Ansprüchen der damaligen Spielelandschaft genügte, auch wenn sie später von komplexeren Systemen wie dem SID-Chip des Commodore 64 übertroffen wurde.

Das Betriebssystem des VC 20 bestand aus einem in ROM integrierten BASIC-Interpreter, der es den Anwendern erlaubte, direkt beim Einschalten in die Programmierwelt einzutauchen und eigene Anwendungen zu entwickeln. Der Aufbau des Computers war kompakt und durchdacht: Mit Abmessungen von etwa 34 cm in der Breite und 21 cm in der Tiefe präsentierte sich der VC 20 in einem schlichten „Brotkasten“-Design, das später zum Markenzeichen von Commodore wurde. Er bot eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter einen Expansion Port für Speichererweiterungen – die den verfügbaren Arbeitsspeicher von ursprünglich 5 KB (davon rund 3,5 KB nutzbar) auf bis zu 32 KB erweitern konnten –, einen seriellen IEC-Bus für Diskettenlaufwerke und Drucker, einen Joystick-Port kompatibel zu Atari-Controllern, sowie einen Composite-Video-Ausgang, der sowohl an Fernsehgeräte über einen HF-Modulator als auch an Monitore angeschlossen werden konnte.

Die Massenspeicheroptionen umfassten anfangs vor allem das Datasette-Laufwerk für Kassetten und später die Diskettenlaufwerke der VC-1540-Serie, die den Zugriff auf größere Datenmengen ermöglichten. Auch geplante Peripheriegeräte wie zusätzliche Erweiterungsmodule und spezielle Drucker wurden bereits in Presseberichten als Teil eines wachsenden Ökosystems angekündigt, das den VC 20 nicht nur als reinen Spielzeugcomputer, sondern als vielseitiges Werkzeug für den Alltag positionieren sollte.

In den Medien wurde der VC 20 stets als „Volkscomputer“ gefeiert. Die Zeitschrift BYTE berichtete 1981: „Mit diesem Preis-Leistungs-Wunder können auch Einsteiger ohne Vorkenntnisse die Welt des Computings entdecken“ – eine Einschätzung, die auch von der New York Times aufgegriffen wurde, als sie den Rechner als „ein Tor zur digitalen Revolution für jedermann“ bezeichnete. In Deutschland lobte das Magazin CHIP die einfache Bedienbarkeit und die Möglichkeit, erste Programmiererfahrungen zu sammeln, während Computer Kontakt die breite Kompatibilität mit bestehenden PET-Peripheriegeräten hervorhob. Anekdotisch kursierte in Entwicklerkreisen die Geschichte, dass in Japan das Modell als VIC-1001 auf den Markt kam, ein Name, der noch technischer klang und so dazu beitrug, den internationalen Ruf des Rechners zu stärken – auch wenn im deutschen Sprachraum der Name VC 20 gewählt wurde, um phonetische Missverständnisse zu vermeiden.

Die Werbekampagne des VC 20 mit William Shatner war ein genialer Marketing-Schachzug von Commodore, der den Heimcomputer nicht nur als technisches Gerät, sondern als Lifestyle-Produkt positionierte – und das in einer Zeit, in der Computer für viele noch mystisch und unnahbar wirkten. Shatner, international bekannt als Captain James T. Kirk aus der originalen Star Trek-Serie, war die perfekte Besetzung: ein Gesicht der Zukunft, das Vertrauen und Abenteuerlust ausstrahlte. In den Werbespots, die Anfang der 1980er Jahre im US-Fernsehen liefen, trat Shatner selbstsicher vor die Kamera und fragte das Publikum: „Why buy just a video game?“

Dabei hielt er den VC 20 in den Händen – nicht als Maschine, sondern als Einladung, selbst zu entdecken, zu programmieren, zu lernen. Der Spot ging weiter mit dem Satz:

„Introducing the wonder computer of the 1980s: the Commodore VIC-20.“ Diese Werbung war nicht nur optisch ansprechend, sie hatte auch eine klare Botschaft: Der VC 20 war mehr als eine Konsole, mehr als ein Spielzeug. Er war ein Computer – zum Arbeiten, Lernen und natürlich auch zum Spielen. Durch die Star-Trek-Assoziation bekam der VC 20 ein futuristisches Image, das ihn deutlich von Konkurrenten wie dem Atari VCS oder den ersten Sinclair-Modellen abhob. Während andere Hersteller Technik zeigten, verkaufte Commodore Visionen. In einem Print-Werbemotiv war Shatner mit verschränkten Armen abgebildet, mit dem Slogan:

„The Commodore VIC-20. The first computer that talks back to you.“ Gemeint war damit die Interaktivität, die über reines Gameplay hinausging – der Benutzer konnte Programme schreiben, den Computer „antworten“ lassen, eigene Welten erschaffen. In Wahrheit konnte der VC 20 zwar nicht „sprechen“, aber im übertragenen Sinne war die Werbebotschaft kraftvoll. Commodore profitierte stark von dieser Kampagne. Die Verkäufe schnellten hoch, und der VC 20 wurde der erste Computer, der über eine Million Mal verkauft wurde. Shatners Bekanntheit half dabei, technikferne Haushalte zu erreichen – Eltern, Lehrer, Kinder. In einem Interview sagte Shatner später mit einem Augenzwinkern: „I was selling the future. And honestly, I believed in it.“

Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen wie dem Apple II oder dem Sinclair ZX Spectrum hatte der VC 20 klare Vor- und Nachteile. Während er durch seinen niedrigen Preis, die einfache Handhabung und die reiche Spielebibliothek überzeugte, waren seine technischen Spezifikationen – etwa der geringe Arbeitsspeicher, die limitierte Grafik- und Soundleistung – schnell überholt, als leistungsfähigere Systeme aufkamen. Dennoch legte der VC 20 den Grundstein für spätere, leistungsstärkere Modelle von Commodore und trug wesentlich dazu bei, dass Computer in den 1980er Jahren zu einem Massenprodukt wurden. Insgesamt bleibt der VC 20 ein faszinierendes Beispiel dafür, wie technisches Können und strategische Marktausrichtung zusammengeführt werden können, um einen historischen Meilenstein in der Computergeschichte zu schaffen. Trotz seiner begrenzten technischen Möglichkeiten bot der Commodore VC 20 eine beachtliche Auswahl an Spielen, die sowohl kommerziell erfolgreich als auch kreativ bemerkenswert waren. Games, wie etwa Gorf (1982), Omega Race, Radar Rat Race oder Choplifter!, zeugten von seinen spielerischen Fähigkeiten.

Das französische Unternehmen Réalisation d'Études Électroniques (R2E), 1971 von André Truong Trong Thi und François Gernelle gegründet, stellte bereits zwei Jahre später, im Februar 1973 den Mikrocomputer Micral N vor, der zu dem ersten kommerziell erhältlichen Mikrocomputer gezählt werden darf, die mit einem Mikroprozessor ausgestattet waren.

Das französische Unternehmen Réalisation d'Études Électroniques (R2E), 1971 von André Truong Trong Thi und François Gernelle gegründet, stellte bereits zwei Jahre später, im Februar 1973 den Mikrocomputer Micral N vor, der zu dem ersten kommerziell erhältlichen Mikrocomputer gezählt werden darf, die mit einem Mikroprozessor ausgestattet waren. Die Radio Corporation of America (RCA), 1919 gegründet auf Initiative des US-Marineministeriums, hatt im Laufe ihrer Geschichte schon seit 1956 Computer hergestellt. RCAs erster kommerzieller Computer beispielsweise war der BIZMAC, ein riesiger Vakuumröhrenrechner mit bis zu 30.000 Röhren und 70.000 Dioden. Er wurde hauptsächlich für militärische Zwecke entwickelt, insbesondere zur Unterstützung des Mutual Assistance Program (MAP). Trotz RCAs Pionierarbeit im Bereich der Transistortechnologie entschied man sich bei diesem Modell für die Vakuumröhrentechnologie.

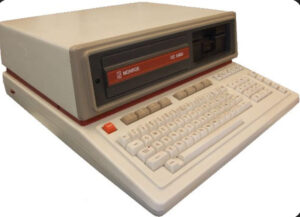

Die Radio Corporation of America (RCA), 1919 gegründet auf Initiative des US-Marineministeriums, hatt im Laufe ihrer Geschichte schon seit 1956 Computer hergestellt. RCAs erster kommerzieller Computer beispielsweise war der BIZMAC, ein riesiger Vakuumröhrenrechner mit bis zu 30.000 Röhren und 70.000 Dioden. Er wurde hauptsächlich für militärische Zwecke entwickelt, insbesondere zur Unterstützung des Mutual Assistance Program (MAP). Trotz RCAs Pionierarbeit im Bereich der Transistortechnologie entschied man sich bei diesem Modell für die Vakuumröhrentechnologie. Das ECD Corporation Micromind war ein bemerkenswertes frühes Mikrocomputermodell, das 1977 entwickelt wurde und ab 1977 mit kommerziellen Anzeigen von der ECD Corporation präsentiert wurde. Die Firma wurde 1974 von Ronald Todd, Jerry Roberts und Richard Eckhardt gegründet und hatte ihren Sitz in Cambridge, Massachusetts. Ronald Todd war ein erfahrener Elektronikingenieur, Jerry Roberts hatte sich auf Software spezialisiert, und Richard Eckhardt brachte unternehmerische Erfahrung mit. Ihre Zusammenarbeit führte zu einem technisch innovativen, aber kommerziell wenig erfolgreichen Produkt. Ursprünglich begann das Unternehmen mit elektronischen Messgeräten, bevor es sich der Entwicklung von Mikrocomputern widmete.

Das ECD Corporation Micromind war ein bemerkenswertes frühes Mikrocomputermodell, das 1977 entwickelt wurde und ab 1977 mit kommerziellen Anzeigen von der ECD Corporation präsentiert wurde. Die Firma wurde 1974 von Ronald Todd, Jerry Roberts und Richard Eckhardt gegründet und hatte ihren Sitz in Cambridge, Massachusetts. Ronald Todd war ein erfahrener Elektronikingenieur, Jerry Roberts hatte sich auf Software spezialisiert, und Richard Eckhardt brachte unternehmerische Erfahrung mit. Ihre Zusammenarbeit führte zu einem technisch innovativen, aber kommerziell wenig erfolgreichen Produkt. Ursprünglich begann das Unternehmen mit elektronischen Messgeräten, bevor es sich der Entwicklung von Mikrocomputern widmete.

Der VC 20, oft auch als VIC-20 bezeichnet, markierte einen Wendepunkt in der Heimcomputer-Revolution und wurde von Commodore als günstiger und benutzerfreundlicher Einstieg in die digitale Welt konzipiert. Seine Entstehungsgeschichte ist eng verknüpft mit der Vision von Jack Tramiel, der als charismatischer CEO von Commodore – ein Überlebender, der sich vom Leid der Vergangenheit in die Zukunft kämpfte – den Anspruch verfolgte, „Computer für die Massen“ zu erschwinglichen Preisen anzubieten. In Zusammenarbeit mit talentierten Ingenieuren wie Robert Russell, Bill Seiler und dem visionären Al Charpentier, der maßgeblich an der Entwicklung des Grafikchips beteiligt war, entstand ein Gerät, das durch seinen günstigen Preis, seine Zugänglichkeit und seine innovative Technik bestach.

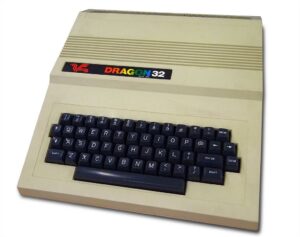

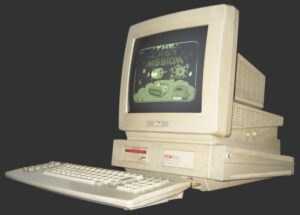

Der VC 20, oft auch als VIC-20 bezeichnet, markierte einen Wendepunkt in der Heimcomputer-Revolution und wurde von Commodore als günstiger und benutzerfreundlicher Einstieg in die digitale Welt konzipiert. Seine Entstehungsgeschichte ist eng verknüpft mit der Vision von Jack Tramiel, der als charismatischer CEO von Commodore – ein Überlebender, der sich vom Leid der Vergangenheit in die Zukunft kämpfte – den Anspruch verfolgte, „Computer für die Massen“ zu erschwinglichen Preisen anzubieten. In Zusammenarbeit mit talentierten Ingenieuren wie Robert Russell, Bill Seiler und dem visionären Al Charpentier, der maßgeblich an der Entwicklung des Grafikchips beteiligt war, entstand ein Gerät, das durch seinen günstigen Preis, seine Zugänglichkeit und seine innovative Technik bestach. Die Vorgänger PCW 8512 und PCW 8256 waren erfolgreich genug, um das Unternehmen Amstrad 1987 dazu zu bewegen einen Nachfolger, unter dem Namen PCW 9512, zu veröffentlichen. Die Entwicklung des PCW 9512+ wurde maßgeblich von Locomotive Software vorangetrieben. Dieses britische Unternehmen, gegründet von Richard Clayton und Chris Hall, war verantwortlich für die Entwicklung von LocoScript sowie anderer Software für Amstrad. Ihre Expertise trug wesentlich zum Erfolg der PCW-Serie bei. Locomotive BASIC und die robuste, fehlerfreie Softwarearchitektur machten die Systeme trotz bescheidener Hardware angenehm stabil.

Die Vorgänger PCW 8512 und PCW 8256 waren erfolgreich genug, um das Unternehmen Amstrad 1987 dazu zu bewegen einen Nachfolger, unter dem Namen PCW 9512, zu veröffentlichen. Die Entwicklung des PCW 9512+ wurde maßgeblich von Locomotive Software vorangetrieben. Dieses britische Unternehmen, gegründet von Richard Clayton und Chris Hall, war verantwortlich für die Entwicklung von LocoScript sowie anderer Software für Amstrad. Ihre Expertise trug wesentlich zum Erfolg der PCW-Serie bei. Locomotive BASIC und die robuste, fehlerfreie Softwarearchitektur machten die Systeme trotz bescheidener Hardware angenehm stabil.

Zu den Anschlüssen gehörten ein Standard-Videoausgang, ein RGB-Ausgang für hochwertige Bildsignale, zwei Joystick-Ports, ein Centronics-Druckeranschluss sowie eine serielle Schnittstelle für Modems oder andere externe Geräte. Besonders bemerkenswert war der integrierte Diskettencontroller, der standardmäßig zwei 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke unterstützte, was für die Zeit ein bedeutender Vorteil gegenüber Konkurrenzmodellen mit Kassettenlaufwerken oder nur einem Diskettenlaufwerk war. An der Vorderseite des Rechners befinden sich Schieberegler, mit denen der Farbton, die Sättigung oder der Ton variiert werden konnten.

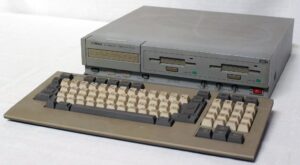

Zu den Anschlüssen gehörten ein Standard-Videoausgang, ein RGB-Ausgang für hochwertige Bildsignale, zwei Joystick-Ports, ein Centronics-Druckeranschluss sowie eine serielle Schnittstelle für Modems oder andere externe Geräte. Besonders bemerkenswert war der integrierte Diskettencontroller, der standardmäßig zwei 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke unterstützte, was für die Zeit ein bedeutender Vorteil gegenüber Konkurrenzmodellen mit Kassettenlaufwerken oder nur einem Diskettenlaufwerk war. An der Vorderseite des Rechners befinden sich Schieberegler, mit denen der Farbton, die Sättigung oder der Ton variiert werden konnten. Der National CF-2000, eingeführt im Oktober 1983, war ein MSX1-Computer, hergestellt von der japanischen Firma Matsushita Denki, die in Japan unter der Marke National und international als Panasonic bekannt war. Dieses Modell war Teil der "King-Kong"-Produktlinie von National und wurde speziell für den japanischen Markt entwickelt.

Der National CF-2000, eingeführt im Oktober 1983, war ein MSX1-Computer, hergestellt von der japanischen Firma Matsushita Denki, die in Japan unter der Marke National und international als Panasonic bekannt war. Dieses Modell war Teil der "King-Kong"-Produktlinie von National und wurde speziell für den japanischen Markt entwickelt.