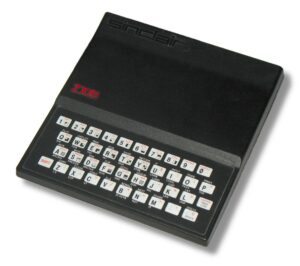

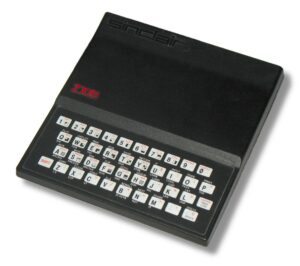

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des ZX80, seines direkten Vorgängers. Dem Unternehmen war klar, dass eine Reduzierung der Komponenten automatisch auch eine Kostenreduzierung bedeuten konnte. Sinclair beauftragte Jim Westwood, den Chefingenieur des Unternehmens, dieses Problem zu lösen und darüber hinaus einige ärgerliche Fehler des ZX80 auszumerzen. Bei der Untersuchung des Modells kamen alle Beteiligten zu der Erkenntnis, dass es möglich war, die Kosten erheblich zu senken, wenn 18 Chips des ZX80 zu einem einzigen zusammengefügt würden. Dabei dachten die Entwickler auch daran, dass es erheblich einfacher wäre, diesen Chip zu modifizieren, anstatt für jeden neuen Computer eine Vielzahl von Chips einzeln zu entwerfen. Das Unternehmen Ferranti produzierte dann diesen neuen Chip, und das Resultat war beeindruckend: Der fertige ZX81 benötigte für sämtliche Funktionen nur vier Chips, während der TRS-80 von Tandy für die gleichen Funktionen 44 Chips benötigte! Dies hatte jedoch auch Schattenseiten: Zwar wurden nur 70 % des Chips wirklich genutzt, jedoch entschied sich Sinclair, die volle Leistung auszukosten, was zu einem thermalen Problem führte. Zyniker behaupteten schon damals, der ZX81 lasse sich nur durch das Balancieren einer kalten Milchpackung auf dem Gehäuse kühlen. Überhaupt war das Design des Gehäuses zweischneidig. Zwar konnte die Qualität des Gehäuses aufgrund eines neuen Verfahrens erheblich gesteigert werden, jedoch ließ die Tastatur noch immer zu wünschen übrig. Wie auch bei seinem Vorgänger setzte das Unternehmen auf eine Membrantastatur anstelle von echten Schreibmaschinentasten.

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des ZX80, seines direkten Vorgängers. Dem Unternehmen war klar, dass eine Reduzierung der Komponenten automatisch auch eine Kostenreduzierung bedeuten konnte. Sinclair beauftragte Jim Westwood, den Chefingenieur des Unternehmens, dieses Problem zu lösen und darüber hinaus einige ärgerliche Fehler des ZX80 auszumerzen. Bei der Untersuchung des Modells kamen alle Beteiligten zu der Erkenntnis, dass es möglich war, die Kosten erheblich zu senken, wenn 18 Chips des ZX80 zu einem einzigen zusammengefügt würden. Dabei dachten die Entwickler auch daran, dass es erheblich einfacher wäre, diesen Chip zu modifizieren, anstatt für jeden neuen Computer eine Vielzahl von Chips einzeln zu entwerfen. Das Unternehmen Ferranti produzierte dann diesen neuen Chip, und das Resultat war beeindruckend: Der fertige ZX81 benötigte für sämtliche Funktionen nur vier Chips, während der TRS-80 von Tandy für die gleichen Funktionen 44 Chips benötigte! Dies hatte jedoch auch Schattenseiten: Zwar wurden nur 70 % des Chips wirklich genutzt, jedoch entschied sich Sinclair, die volle Leistung auszukosten, was zu einem thermalen Problem führte. Zyniker behaupteten schon damals, der ZX81 lasse sich nur durch das Balancieren einer kalten Milchpackung auf dem Gehäuse kühlen. Überhaupt war das Design des Gehäuses zweischneidig. Zwar konnte die Qualität des Gehäuses aufgrund eines neuen Verfahrens erheblich gesteigert werden, jedoch ließ die Tastatur noch immer zu wünschen übrig. Wie auch bei seinem Vorgänger setzte das Unternehmen auf eine Membrantastatur anstelle von echten Schreibmaschinentasten.

Am 5. März 1981 veröffentlichte Sinclair den ZX81, wie schon zuvor in zwei Versionen: fertig zusammengebaut oder als Selbstbaukit, das preislich erheblich günstiger war. Beide Versionen wurden von Timex, einem bekannten Hersteller von Uhren, gefertigt. Das Unternehmen war nicht die erste Wahl seitens Sinclair, da es zuvor wenig Erfahrung mit dem Bau von elektronischen Geräten hatte. Allerdings produzierte Timex seit 1980 auch den ZX80, da sie selbst ein neues Betätigungsfeld suchten. Geplant war der Bau von monatlich 10.000 Einheiten des ZX81, die später auf 30.000 Einheiten erhöht werden sollten. Doch Timex hatte erhebliche Schwierigkeiten, den tatsächlichen Bedarf zu decken, der weit höher lag. Kunden, die den Computer per Post bestellten, mussten mit einer Lieferzeit von bis zu neun Wochen rechnen. Erst nach fünf Monaten konnte Timex das Problem in den Griff bekommen und lieferte jeden ZX81 innerhalb eines Zeitrahmens von maximal 28 Tagen, wie es ursprünglich geplant war. Zusätzlich bot man allen Besitzern eines ZX80 oder jenen, die bereits einen ZX80 bestellt hatten, ein Upgrade Angebot: Kunden, die den ZX80 maximal zwei Wochen vor Veröffentlichung des ZX81 bestellt hatten, erhielten automatisch einen ZX81. Besitzer des Vorgängermodells konnten für 20 £ das neue ROM bestellen und ihren Computer auf den Stand eines ZX81 bringen.

Im Vergleich zum Vorgänger verdoppelte sich das ROM auf 8 KByte und ermöglichte nun die Nutzung eines verbesserten ANSI Minimal BASIC. Das neue ROM beherrschte nun auch trigonometrische und Fließkommaberechnungen und stellte damit seinen Vorgänger in den Schatten, der nur mit ganzen Zahlen operieren konnte. Besonders praktisch war der Syntax-Checker, der falsche Eingaben im BASIC sofort erkannte. Die meisten Interpreter konnten dies nicht und wiesen auf Fehler nur dann hin, wenn das Programm bereits gestartet war. Mit all den Verbesserungen traten jedoch auch ärgerliche Fehler auf, wie etwa der „Square-Root-Bug“. Der Chefentwickler Grant war dafür verantwortlich. Dieser Fehler „errechnete“ für die Quadratwurzel von 0,25 den Wert 1,3591409. Verantwortlich hierfür war der Programmcode des ZX-Druckers, der ebenfalls in das ROM integriert wurde. Der Fehler konnte zwar behoben werden, jedoch änderte dies nichts daran, dass Sinclair nach einigen Kontroversen den ersten ZX81-Käufern eine überarbeitete Version überreichen musste. Auch die Haltbarkeit des Modells war äußerst problematisch, und zahlreiche Anbieter kauften mehr Maschinen, als notwendig, um so schnell und unkompliziert defekte Geräte auszutauschen. In den USA war das Problem so dramatisch, dass nur ein Drittel aller ZX81 tatsächlich funktionierte. Interne Studien des Unternehmens zeigten jedoch, dass nur 2,4 % der fertigen ZX81 defekt zurückgesandt werden mussten. Bei den Selbstbau-Kits lag die Ausfallquote bei 13 %. Sir Clive Sinclair wehrte sich strikt gegen Äußerungen zur Ausfallhäufigkeit („Wir haben die niedrigste Ausfallrate der Welt und dies daran, dass wir alles tun, um die Qualität zu sichern. Der ZX81 ist ein Wunder der Effizienz, alle 10 Sekunden wird ein Modell hergestellt. Sie durchlaufen die unglaublichste Qualitätskontrolle. Zudem benötigen wir weniger Komponenten als alle anderen. Wir benötigen nur vier Chips, wo jeder andere 40 benötigt.“). Tatsächlich waren die höheren Ausfallquoten bei den Selbstbau-Kits auf unsachgemäßen Zusammenbau zurückzuführen. Sinclair gab lediglich zu, dass ein Problem mit den Netzteilen bei beiden Versionen bestand. Allerdings war ein weiteres Problem gravierender: Sinclairs Kundenservice. Robin Clarke, Redakteur des Magazins *New Scientist*, beschrieb ihn als einen der schlechtesten Services überhaupt. Die Financial Times berichtete, dass die Büros des Unternehmens mit eingeschickten Computern überfüllt seien und es Monate dauern würde, diese zu reparieren. Sinclair schadete damit seiner eigenen Reputation erheblich.

Großartige Reaktionen erhielt jedoch das BASIC-Handbuch, das in verständlicher und einfacher Weise das Thema Programmiersprachen dem Anwender näherbrachte. Kein Thema wurde ausgelassen, und alle Themen waren gut abgedeckt, sodass erfahrene Benutzer auch erweiterte Funktionen nutzen konnten. Dies war sicherlich auch einer der Gründe, warum der ZX81 so erfolgreich war. Hinzu kam die Marketingkampagne, die auch Menschen an den Computer führte, die zuvor keinen Bezug zu dieser Technologie hatten. Clive Sinclair sagte dazu in einem Interview 1982 (mit dem Magazin Your Computer): „Es existieren zwei große Märkte. Das sind die Hobbyisten und der Mann auf der Straße. Der Hobbynutzer war eine todsichere Sache. Wir wussten, wir würden ihn (den ZX81) an ihn verkaufen können, weil wir damit so viel Erfahrung hatten und ein besseres Produkt anboten. Der Mann von der Straße war weniger ein potenzieller Kunde. Es gab aber die Hoffnung, dass, wenn wir ihm einen Computer anböten, plus ein Handbuch zu einem vernünftigen Preis, er diesen bestellen würde – was er dann auch tat.“

Zu diesem Zweck entwickelte Sinclair groß angelegte Werbekampagnen. Auch wenn Sinclair Research ein relativ kleines Unternehmen war, setzte es stets auf große Werbung, die die Kampagnen der Konkurrenz weit in den Schatten stellte. Doppelseitige Anzeigen stellten den ZX81 stark in den Vordergrund und verkündeten mit großen Lettern den niedrigen Preis. Der Werbeslogan lautete: „Sinclair ZX81 Personal Computer – das Herz eines Systems, das mit dir wächst.“ In den USA war die Werbung noch klarer: „Für weniger als 100 $ startet der Sinclair ZX81 mit Ihnen das ‚Personal Computing‘ jetzt. Ihre Kinder gewinnen Verständnis für Computer, von dem sie für den Rest ihres Lebens profitieren können. Und Sie können Entscheidungen zum Kauf und Nutzen eines Computers treffen, sowohl für Ihre Karriere als auch privat.“

Nicht nur mit dieser Werbestrategie griff Sinclair den Markt der Heimcomputer aggressiv an. Der Preis war entscheidender geworden als die Technik, die hinter dem Computer stand. Dies war übrigens typisch für die gesamte Zeit von Sinclair. Bereits für 49,95 £ (als Kit) war der ZX81 zu kaufen (ein zusammengebauter ZX81 kostete 69,95 £) und bereitete den Mitbewerbern Acorn, Apple, Commodore und Tandy sicherlich Kopfzerbrechen. Und diese Sorgen waren berechtigt, denn das Unternehmen verkaufte insgesamt über 1,5 Millionen Einheiten, obwohl zwar Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger deutlich zu sehen waren, jedoch der RAM äußerst knapp war und die Ausfallsicherheit, selbst bei den Modellen, die für Magazine getestet wurden, einfach nicht gegeben war (bei Your Computer musste der Computer zweimal ausgetauscht werden, bevor ein Testbericht überhaupt erstellt werden konnte…). Zudem war die Gesamtperformance deutlich geringer als die der Konkurrenz, wenn es sich um das Basispaket handelte.

Trotzdem entstand eine große Anzahl an Zusatzgeräten und Software, die sogar Sir Clive Sinclair erstaunte. Doch er nutzte die Nachfrage nicht aus und überließ den Drittanbietern einen äußerst lukrativen Markt. Mit dieser Entscheidung verpasste Sinclair viel Potenzial, vor allem im Hinblick auf die spätere Zukunft des Unternehmens. Beispielsweise entdeckte W.H. Smith, dass einfache Monokassettenrekorder weitaus besser als Massenspeichermedien funktionierten als teure Hi-Fi-Kassettendecks. Mit dieser Erkenntnis kaufte Smith Paletten billiger Kassettenrekorder auf dem asiatischen Markt, versah sie mit einem neuen Logo und verkaufte sie, mit erheblichem Aufschlag, als Datenrekorder. Innerhalb von 18 Monaten konnten mehr als 100.000 Geräte verkauft werden.

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.).

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.).

Die Drittanbieter nutzten die Mängel des Systems und rüsteten es mit Funktionen aus, die Sinclair ursprünglich nicht bedacht hatte. So gab es Tastaturumbaukits, die dem ZX81 eine Gummitastatur lieferten, welche den Schreibkomfort erheblich verbesserte, Speichererweiterungen bis zu 64 KByte (ohne zusätzliche Haltevorrichtungen!), bessere Drucker und sogar Festplattenschnittstellen, die für Clive Sinclair undenkbar gewesen wären – nicht aufgrund technischer Schwierigkeiten, sondern weil er der Meinung war, dass für einen solchen Computer solche Geräte niemals notwendig wären. Weit über 200 unabhängige Unternehmen stellten Hardwareprodukte exklusiv für diesen Computer her.

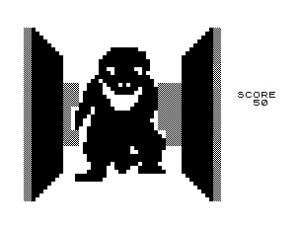

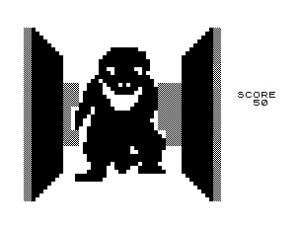

Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Der ZX81 war ein voller Erfolg. Die wahre Größe wurde jedoch erst deutlich sichtbar, als im Januar 1982 Mike Johnstone eine Convention in der Westminster Central Hall organisierte. Ganze sieben Aussteller waren vor Ort, und man erwartete etwa hundert Besucher. Dies stellte zunächst kein Problem dar, schließlich konnte das Gebäude 650 Besucher aufnehmen. Doch tatsächlich kamen an diesem Tag weit mehr als 12.000 Besucher, und die Polizei musste gerufen werden, um die Besucherströme zu lenken. Viele kamen aus ganz England und warteten bis zu drei Stunden auf Einlass. Die sieben Aussteller verkauften ihre Hardware in solchen Mengen, dass sie den Erlös im vierstelligen Bereich berechnen mussten. Die Ware wurde schneller aus den Paketen gerissen, als sie entnommen werden konnte.

Für Sinclair stellte sich der ZX81 als großer Erfolg heraus. Hatte das Unternehmen 1980/81 einen Umsatz von 4,6 Millionen Pfund erzielt, so steigerte sich dieser bis 1981/82 auf 27,17 Millionen Pfund. Clive Sinclair selbst erging es nicht schlechter: Neben seinem Jahreseinkommen von 13.000 £ erhielt er einen Bonus von 1.000.000 £, wurde von der Queen zum Ritter geschlagen und erhielt den Titel „Young Businessman of the Year“.

Der Sinclair ZX81 selbst veränderte, vor allem in Großbritannien, das Leben entscheidend. Computing war plötzlich nicht nur ein Hobby von „komischen Gesellen“. Vom Leser der Sunday Times bis hin zum Leser der Sun (vergleichbar mit der Bild) waren plötzlich alle mit dem gleichen Computer beschäftigt. Den größten Anteil daran hatte jedoch die Gruppe der 30-Jährigen, obwohl Umfragen ergeben hatten, dass der ZX81 hauptsächlich für Bildungszwecke eingesetzt wurde. Vor allem aber begann der Siegeszug der neuen Programmiersprachen: Waren die früheren Sprachen nur zur Kommunikation verwendet worden, beherrschten die neuen auch die Umsetzung von Ideen und boten selbst Anfängern zahlreiche Möglichkeiten. Der ZX81 war die Speerspitze dieses Erfolges in Großbritannien und trug maßgeblich zur Verbreitung von Computern im Alltag bei.

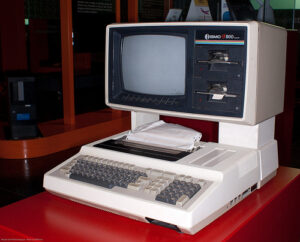

Der Tandy 1000 war der Stammvater einer ganzen Serie von IBM-PC-kompatiblen Computern, die ausschließlich über die Ladenkette Tandy Radio Shack vertrieben wurden. Er kann als Nachfolger der bekannten TRS-80-Serie betrachtet werden. Das im November 1984 erschienene Modell 1000 wurde von Tandy gezielt für den Heimcomputer- und Bildungssektor entwickelt, um IBM-Kunden für den IBM-PC-kompatiblen Tandy zu gewinnen. Allerdings war die Kompatibilität in vielerlei Hinsicht nicht immer zu 100 % gegeben.

Der Tandy 1000 war der Stammvater einer ganzen Serie von IBM-PC-kompatiblen Computern, die ausschließlich über die Ladenkette Tandy Radio Shack vertrieben wurden. Er kann als Nachfolger der bekannten TRS-80-Serie betrachtet werden. Das im November 1984 erschienene Modell 1000 wurde von Tandy gezielt für den Heimcomputer- und Bildungssektor entwickelt, um IBM-Kunden für den IBM-PC-kompatiblen Tandy zu gewinnen. Allerdings war die Kompatibilität in vielerlei Hinsicht nicht immer zu 100 % gegeben.

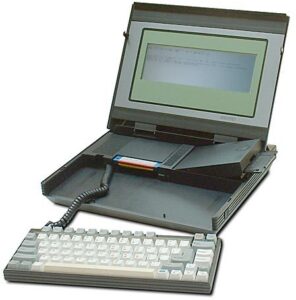

Kaypro hatte schon einige Computer entwickelt, als sie 1985 den Kaypro 2000 der Öffentlichkeit präsentierten, der in der Fachwelt bereits für sein Äusseres Lob ausgesprochen bekam. Das Gehäuse bestand aus einem dunkelgrauen und gebürsteten Aluminium, dass an den Ecken deutlich abgeschrägt wurde. Auf einem Panzerschlachtfeld hätte das Kaypro 2000 damit einem modernen Panzer sicherlich zur Ehre gereicht. Um das Gehäuse lief ein Kamm aus schwarzen Plastik, der den Eindruck einer Gummischicht erwecken sollte. Jedoch konnte das Plastik diese Aufgabe nicht übernehmen, sodass der "Schutzmantel" lediglich eine kosmetische Daseinsberechtigung hatte.

Kaypro hatte schon einige Computer entwickelt, als sie 1985 den Kaypro 2000 der Öffentlichkeit präsentierten, der in der Fachwelt bereits für sein Äusseres Lob ausgesprochen bekam. Das Gehäuse bestand aus einem dunkelgrauen und gebürsteten Aluminium, dass an den Ecken deutlich abgeschrägt wurde. Auf einem Panzerschlachtfeld hätte das Kaypro 2000 damit einem modernen Panzer sicherlich zur Ehre gereicht. Um das Gehäuse lief ein Kamm aus schwarzen Plastik, der den Eindruck einer Gummischicht erwecken sollte. Jedoch konnte das Plastik diese Aufgabe nicht übernehmen, sodass der "Schutzmantel" lediglich eine kosmetische Daseinsberechtigung hatte.

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des

Die Entwicklung des ZX81 begann bereits vor der Veröffentlichung des

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.).

Sinclair selbst verkaufte lediglich zwei Erweiterungen: das 16 KByte RAM-Pack (das allerdings lediglich eine ZX80-Erweiterung war, die ein neues Typenschild erhielt und 49,95 £ kostete) sowie den ZX Printer. Dieser Drucker nutzte Aluminium-ummanteltes Papier und war für seine schlechte Druckqualität bekannt. Durch eine elektrische Entladung an zwei Fühlern wurde das jeweilige Zeichen auf das Aluminium „gebrannt“, sodass das darunter liegende schwarze Papier sichtbar wurde. Waren die ersten Ausdrucke noch passabel, verschlechterte sich die Druckqualität mit jedem weiteren Vorgang. Der Drucker war jedoch bereits für 49,95 £ erhältlich. Beide Erweiterungen wurden am Edge-Connector in das System eingebunden. Vor allem das RAM-Pack war dafür bekannt, häufig aus seinem Steckplatz zu rutschen und einen Systemabsturz zu verursachen, wodurch alle nicht gesicherten Daten verloren gingen. Not macht erfinderisch, und viele Käufer wurden zu echten Genies bei der sicheren Befestigung des RAM-Packs (mit Klebeband, Gummibändern, Kaugummi etc.). Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Innerhalb eines Jahres besaß der ZX81 eine Softwarebibliothek, die sich vor der Konkurrenz nicht verstecken musste. Im Laufe seiner Existenz konnte der Computer auf Tausende von Programmen zugreifen. Viele davon wurden auf Kassetten oder Disketten verkauft, und es gab auch zahlreiche Magazine, die seitenlange Listings anboten, die nur abgetippt werden mussten. Es entstand auch eine Reihe später bekannter Programmierer, die im „Kinderzimmer“ ihre ersten Ideen umsetzten, sie kopierten und dann verkauften. Es war durchaus möglich, wie ICL zeigte, innerhalb von drei Monaten 100.000 Kopien zu verkaufen. Auch wenn der ZX81 eigentlich keine Grafik darstellen konnte, fanden findige Programmierer immer einen Weg. 3D Monster Maze, ein Spiel, das in BASIC und Maschinensprache geschrieben wurde, versetzte den Spieler in eine Ich-Perspektive innerhalb eines dreidimensionalen Labyrinths, in dem er von einem Tyrannosaurus Rex verfolgt wurde.

Die Modelle Acorn Archimedes A305 und A310, die 1987 auf den Markt kamen, markierten einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Mikroprozessoren. Sie waren die ersten Modelle einer neuen Generation von Computern, die auf der damals revolutionären ARM-Architektur basierten, einer Technologie, die später die Grundlage für unzählige Geräte weltweit bilden sollte. Entwickelt von der britischen Firma Acorn Computers, zielten diese Modelle darauf ab, leistungsstarke Rechner mit einer benutzerfreundlichen Umgebung zu verbinden, die sowohl für Bildungseinrichtungen als auch für Privatanwender attraktiv war.

Die Modelle Acorn Archimedes A305 und A310, die 1987 auf den Markt kamen, markierten einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Mikroprozessoren. Sie waren die ersten Modelle einer neuen Generation von Computern, die auf der damals revolutionären ARM-Architektur basierten, einer Technologie, die später die Grundlage für unzählige Geräte weltweit bilden sollte. Entwickelt von der britischen Firma Acorn Computers, zielten diese Modelle darauf ab, leistungsstarke Rechner mit einer benutzerfreundlichen Umgebung zu verbinden, die sowohl für Bildungseinrichtungen als auch für Privatanwender attraktiv war.

Der Sony Hit Bit 75 war ein Heimcomputer, der auf dem MSX1-Standard basierte und 1984 auf den Markt kam. Sony brachte dieses Modell als Teil seiner „Hit Bit“-Serie heraus, die sowohl Einsteigern als auch technikbegeisterten Nutzern den Zugang zur aufkommenden MSX-Plattform ermöglichen sollte. Der MSX-Standard, 1983 von ASCII und Microsoft eingeführt, hatte das Ziel, eine einheitliche Plattform für Heimcomputer zu schaffen, um die Fragmentierung des Marktes zu überwinden. Der Hit Bit 75 war eines der Top-Modelle in Sonys MSX1-Portfolio und zeichnete sich durch hochwertige Verarbeitung, umfangreiche Funktionen und ein elegantes Design aus.

Der Sony Hit Bit 75 war ein Heimcomputer, der auf dem MSX1-Standard basierte und 1984 auf den Markt kam. Sony brachte dieses Modell als Teil seiner „Hit Bit“-Serie heraus, die sowohl Einsteigern als auch technikbegeisterten Nutzern den Zugang zur aufkommenden MSX-Plattform ermöglichen sollte. Der MSX-Standard, 1983 von ASCII und Microsoft eingeführt, hatte das Ziel, eine einheitliche Plattform für Heimcomputer zu schaffen, um die Fragmentierung des Marktes zu überwinden. Der Hit Bit 75 war eines der Top-Modelle in Sonys MSX1-Portfolio und zeichnete sich durch hochwertige Verarbeitung, umfangreiche Funktionen und ein elegantes Design aus.