Epic (Digital Image Design, 1992) war ein 3D-Weltraumkampfspiel, das ursprünglich für Commodore Amiga entwickelt und von Ocean Software veröffentlicht wurde. Es gilt als Oceans Antwort auf den erfolgreichen Space-Combat-Sim Wing Commander und kombiniert actionreiche Raumflugsimulation mit einer epischen Science-Fiction-Handlung. Die Hintergrundgeschichte des Spiels lehnt sich stark an bekannte Vorbilder aus Film und TV an: Die Menschheit muss ihre Heimat verlassen, da die Sonne kurz vor einer Supernova steht, und begibt sich in einer gewaltigen Flotte von 8000 Raumschiffen auf die Suche nach einer neuen Welt (dem Planeten Ulysses VII). Diese „Rag-Tag“-Flotte – inklusive zweier gewaltiger Dreadnought-Kriegsschiffe namens Battleaxe und Redstorm – muss ausgerechnet durch das Territorium des kriegerischen Alien-Imperiums der Rexxons fliegen. Die Rexxons misstrauen den Absichten der Menschen und verweigern der Flüchtlingsflotte den Durchzug. Als unausweichlich bleibt den Menschen nur der Weg mit Gewalt: Der Spieler schlüpft in die Rolle des besten Piloten der Föderation und steuert einen von nur drei experimentellen „Epic“-Sternenjägern (gebaut aus dem nahezu unzerstörbaren, aber seltenen fiktiven Metall Epical) zum Schutz der Flotte. Im Verlauf der Kampagne kommt es zum Krieg mit den Rexxons, in dem der Spieler zahlreiche Gefechte in Raum und Atmosphäre bestreitet. Schließlich erhält man den Auftrag, mit seinem Raumjäger eine Kobalt-Bombe ins Feindesgebiet zu tragen und zu zünden – ein alles vernichtender „letzter Trumpf“, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Epic (Digital Image Design, 1992) war ein 3D-Weltraumkampfspiel, das ursprünglich für Commodore Amiga entwickelt und von Ocean Software veröffentlicht wurde. Es gilt als Oceans Antwort auf den erfolgreichen Space-Combat-Sim Wing Commander und kombiniert actionreiche Raumflugsimulation mit einer epischen Science-Fiction-Handlung. Die Hintergrundgeschichte des Spiels lehnt sich stark an bekannte Vorbilder aus Film und TV an: Die Menschheit muss ihre Heimat verlassen, da die Sonne kurz vor einer Supernova steht, und begibt sich in einer gewaltigen Flotte von 8000 Raumschiffen auf die Suche nach einer neuen Welt (dem Planeten Ulysses VII). Diese „Rag-Tag“-Flotte – inklusive zweier gewaltiger Dreadnought-Kriegsschiffe namens Battleaxe und Redstorm – muss ausgerechnet durch das Territorium des kriegerischen Alien-Imperiums der Rexxons fliegen. Die Rexxons misstrauen den Absichten der Menschen und verweigern der Flüchtlingsflotte den Durchzug. Als unausweichlich bleibt den Menschen nur der Weg mit Gewalt: Der Spieler schlüpft in die Rolle des besten Piloten der Föderation und steuert einen von nur drei experimentellen „Epic“-Sternenjägern (gebaut aus dem nahezu unzerstörbaren, aber seltenen fiktiven Metall Epical) zum Schutz der Flotte. Im Verlauf der Kampagne kommt es zum Krieg mit den Rexxons, in dem der Spieler zahlreiche Gefechte in Raum und Atmosphäre bestreitet. Schließlich erhält man den Auftrag, mit seinem Raumjäger eine Kobalt-Bombe ins Feindesgebiet zu tragen und zu zünden – ein alles vernichtender „letzter Trumpf“, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Die Designs und Anleihen der Handlung von Epic sorgten für einiges Aufsehen. So wurden deutliche Parallelen zu Battlestar Galactica, Star Trek und Star Wars gezogen. Tatsächlich sind die Raumschiffmodelle im Spiel kaum kaschierte Kopien berühmter Vorbilder: Die Jäger der Rexxons gleichen nahezu den Viper-Starfightern aus Kampfstern Galactica, ihre Kreuzer erinnern stark an klingonische Warbird-Kreuzer aus Star Trek, und die gewaltigen menschlichen Trägerschiffe sind den Galactica-Battlestars nachempfunden. Diese unverhohlenen „Hommagen“ (oder Plagiate) sind bereits im Intro des Spiels erkennbar und unterstrichen die Space-Opera-Atmosphäre, blieben aber nicht unumstritten. Auch die Handlung selbst – eine umherirrende Flüchtlingsflotte auf der Flucht vor einer alienfeindlichen Spezies – weckt unübersehbar Erinnerungen an Kampfstern Galactica. Dennoch gelang es Epic, aus diesen Versatzstücken eine eigene dramatische Geschichte zu formen. Interessanterweise etabliert das Spiel mit dem Epical-Metall und der Epic-Jägerklasse seinen Titel sogar innerhalb der Spielwelt selbst. Der Untertitel des Spiels lautete vielsagend “The Adventure Begins“, was andeutete, dass diese Geschichte erst der Auftakt einer größeren Saga sein sollte – ein Versprechen, das später mit dem PC-exklusiven Nachfolger Inferno (1994) zumindest teilweise eingelöst wurde.

Bereits die Entstehungsgeschichte von Epic verlief außergewöhnlich und langwierig. Digital Image Design (DID) – ein britisches Studio, gegründet im Februar 1989 von Martin Kenwright und Phillip Allsopp – begann schon kurz nach seiner Gründung mit der Entwicklung des Spiels. Ursprünglich war Epic als inoffizieller Nachfolger der Top-Down-Shooter Goldrunner 1 und 2 geplant und firmierte anfangs unter dem Arbeitstitel Goldrunner 3D. Erste Vorschauen in Spielemagazinen Ende 1989 kündigten Goldrunner 3D als kommende Veröffentlichung des Publishers Microdeal an. Microdeal hatte die Goldrunner-Marke etabliert, und Goldrunner 3D sollte die rasanten Ballereien der Vorgänger in die dritte Dimension übertragen. Doch noch 1989 wechselte das Projekt den Publisher: DID schloss einen Vertrag mit Ocean Software, die dem Spiel letztlich den neuen Titel Epic gaben. Durch diesen Wechsel und den hohen ambitionierten Anspruch zog sich die Entwicklung deutlich in die Länge – insgesamt über drei Jahre mit mehreren Verschiebungen. Erst im Frühjahr 1992 war Epic fertiggestellt.

Für das Entwicklerteam von DID war Epic ein technisch aufwendiges Prestigeprojekt. Das Studio hatte zuvor mit dem futuristischen Jet-Simulator F29 Retaliator (1989) und dem 3D-Actionspiel RoboCop 3 (1991) Erfahrung mit 3D-Grafik gesammelt. Viele technische Grundlagen aus F29 Retaliator wurden für Epic weiterverwendet, jedoch stark überarbeitet: Die 3D-Engine von F29 wurde komplett neu geschrieben und lief in Epic rund 25–30% schneller. Über „sechs Mannjahre“ Entwicklungsaufwand sind in das Spiel geflossen. Um lästige Ladepausen zu minimieren, wurde ein cleveres Caching-Ladesystem implementiert, das Teilbereiche des Spiels vorab in den Speicher lud. DID wollte eindrucksvolle Schlachten mit vielen schwebenden Polygon-Raumschiffen und umfangreiche Zwischensequenzen darstellen – etwas, das Anfang der 90er auf Heimcomputern noch Neuland war. Epic präsentiert seine Action vollständig in 3D und mischt flächige, einfarbige Polygonobjekte mit Bitmaps für Cockpit-Displays und Hintergründe. Auf dem Amiga wurden dabei 32 Farben verwendet (Atari ST: 16 Farben), meist Grau- und Blautöne, um den Weltraumlook umzusetzen.

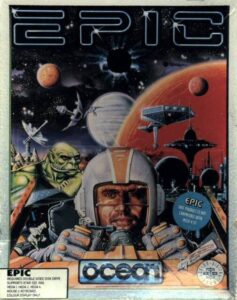

Das Kernteam hinter Epic bestand aus lediglich etwa zehn Leuten. Martin Kenwright, Mitgründer von DID, fungierte als Hauptdesigner und steuerte auch Grafiken und 3D-Modelle bei. Phil Allsopp, ebenfalls Mitgründer, war maßgeblich an der Amiga-Programmierung beteiligt. Die Lead-Programmierer waren Colin Bell und Russell Payne, die auch zuvor an F29 Retaliator gearbeitet hatten. Das visuelle Design der 3D-Objekte wurde u.a. von Paul Hollywood unterstützt. Für den Soundtrack und die Soundeffekte zeichnete David Whittaker verantwortlich – ein Veteran der Computerspielmusik, der bereits hunderte Spiele vertont hatte. Whittaker war u.a. für bekannte Amiga-Soundtracks wie Shadow of the Beast und Xenon 2 mitverantwortlich und hatte kurz zuvor die Musik für DIDs RoboCop 3 komponiert. Passend dazu bemerkten Fans später, dass das Titelthema von Epic deutliche Ähnlichkeit mit der Musik aus der ersten RoboCop-3-Level aufweist – kein Zufall bei gleichem Komponisten und sicherlich eine bewusste Wiederverwendung gelungener Motive. Das Titelbild der Verpackung wurde vom renommierten Illustrator Bob Wakelin gestaltet, der in den 1980ern/90ern dutzende Ocean-Spiele mit markanten Covern versehen hatte. Interessanterweise war Epic eines seiner letzten Auftragswerke für Ocean. Wakelin erinnert sich humorvoll an die schwierige Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam: Einer der Epic-Entwickler habe ihm bei einem Treffen in „nicht ganz nüchternem Zustand“ sehr ausführlich erklärt, welche Art von Illustration er sich für das Cover vorstelle. Wakelin setzte diese ungewöhnlichen Vorstellungen nach bestem Gewissen um und lieferte ein aufwendiges Covergemälde ab – nur um dann zu hören, dass der besagte Entwickler mit dem Ergebnis unzufrieden war, da es „überhaupt nicht dem entsprach, was er wollte“. Wakelin kommentierte dies mit dem augenzwinkernden Rat, man solle „keine kreativen Absprachen treffen, wenn der Kopf benebelt ist“, und zeigte sich erleichtert, dass Oceans Management sein Cover dennoch billigte. Das Motiv – ein grimmiger Pilot in futuristischer Rüstung vor einem startenden Raumschiff – gefiel Ocean-Chef Dave Ward, sodass die Einwände des Entwicklers letztlich irrelevant waren. Wakelin verriet später noch, dass er das Gesicht des Piloten als Mix aus Harrison Ford und Mel Gibson angelegt hatte. So entstand ein ikonisches Cover, auch wenn die Entwickler selbst es angeblich nie besonders mochten.

Das Kernteam hinter Epic bestand aus lediglich etwa zehn Leuten. Martin Kenwright, Mitgründer von DID, fungierte als Hauptdesigner und steuerte auch Grafiken und 3D-Modelle bei. Phil Allsopp, ebenfalls Mitgründer, war maßgeblich an der Amiga-Programmierung beteiligt. Die Lead-Programmierer waren Colin Bell und Russell Payne, die auch zuvor an F29 Retaliator gearbeitet hatten. Das visuelle Design der 3D-Objekte wurde u.a. von Paul Hollywood unterstützt. Für den Soundtrack und die Soundeffekte zeichnete David Whittaker verantwortlich – ein Veteran der Computerspielmusik, der bereits hunderte Spiele vertont hatte. Whittaker war u.a. für bekannte Amiga-Soundtracks wie Shadow of the Beast und Xenon 2 mitverantwortlich und hatte kurz zuvor die Musik für DIDs RoboCop 3 komponiert. Passend dazu bemerkten Fans später, dass das Titelthema von Epic deutliche Ähnlichkeit mit der Musik aus der ersten RoboCop-3-Level aufweist – kein Zufall bei gleichem Komponisten und sicherlich eine bewusste Wiederverwendung gelungener Motive. Das Titelbild der Verpackung wurde vom renommierten Illustrator Bob Wakelin gestaltet, der in den 1980ern/90ern dutzende Ocean-Spiele mit markanten Covern versehen hatte. Interessanterweise war Epic eines seiner letzten Auftragswerke für Ocean. Wakelin erinnert sich humorvoll an die schwierige Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam: Einer der Epic-Entwickler habe ihm bei einem Treffen in „nicht ganz nüchternem Zustand“ sehr ausführlich erklärt, welche Art von Illustration er sich für das Cover vorstelle. Wakelin setzte diese ungewöhnlichen Vorstellungen nach bestem Gewissen um und lieferte ein aufwendiges Covergemälde ab – nur um dann zu hören, dass der besagte Entwickler mit dem Ergebnis unzufrieden war, da es „überhaupt nicht dem entsprach, was er wollte“. Wakelin kommentierte dies mit dem augenzwinkernden Rat, man solle „keine kreativen Absprachen treffen, wenn der Kopf benebelt ist“, und zeigte sich erleichtert, dass Oceans Management sein Cover dennoch billigte. Das Motiv – ein grimmiger Pilot in futuristischer Rüstung vor einem startenden Raumschiff – gefiel Ocean-Chef Dave Ward, sodass die Einwände des Entwicklers letztlich irrelevant waren. Wakelin verriet später noch, dass er das Gesicht des Piloten als Mix aus Harrison Ford und Mel Gibson angelegt hatte. So entstand ein ikonisches Cover, auch wenn die Entwickler selbst es angeblich nie besonders mochten.

Beim Gameplay setzte Epic auf eine ungewöhnliche Mischung aus Arcade-Action und taktischer Missionserfüllung. Die Kampagne umfasst acht Missionen (manchmal wird von neun Leveln gesprochen, da zwei Missionen in zwei Phasen ablaufen). Jede Mission hat ein strenges Zeitlimit zur Erfüllung der Ziele. Verfehlt der Spieler ein Missionsziel oder läuft die Zeit ab, geht einer der drei verfügbaren Epic-Jäger unwiederbringlich verloren – was der Story nach dem Verlust eines der drei Prototyp-Jäger entspricht. Das Spiel endet vorzeitig, wenn alle drei Jäger (also „Leben“) verbraucht sind, da die Flotte dann schutzlos bleibt. Gelingt es jedoch, eine missglückte Mission mit den verbleibenden Jägern zu kompensieren, setzt sich die Kampagne fort – es ist also möglich, trotz eines Fehlschlags weiterzukommen, allerdings können bestimmte Versäumnisse den folgenden Missionsverlauf erschweren. Die Missionen sind sehr abwechslungsreich gestaltet: Einige finden im Weltraum statt (z.B. klassische Dogfights oder das Räumen eines verminten Asteroidengürtels als Auftaktmission), andere spielen in der Atmosphäre bzw. knapp über der Planetenoberfläche feindlicher Welten, was für Varianz bei Szenerie und Gegnern sorgt. Die Missionsziele umfassen etwa das Zerstören von Minen und feindlichen Außenposten, die Verteidigung der eigenen Großraumschiffe gegen angreifende Jägerverbände, oder Sabotageakte an der Rexxon-Infrastruktur. In der finalen Mission muss der Spieler sogar die erwähnte Cobalt-Bombe ins Ziel bringen und zünden – ein Höhepunkt an Dramatik.

Trotz der kinoreifen Inszenierung hält sich der Bedienungsaufwand in Epic in Grenzen. Die Entwickler gestalteten die Steuerung bewusst simpel und arcadelastig: Geflogen wird wahlweise per Joystick oder Maus, wobei z.B. mit der Maus das Schiff durch Bewegen nach vorne/hinten gesenkt oder gesteigt wird und durch seitliches Bewegen Rollen eingeleitet werden. Die linke Maustaste (bzw. Joystick-Knopf) reguliert die Schubkraft, die rechte feuert die aktuelle Waffe ab. Zusätzliche Tasten (z.B. Return) erlauben das Umschalten zwischen verschiedenen Waffensystemen. Diese “elegant einfache” Steuerung verzichtet auf komplexe Flugsimulations-Kontrollen und erlaubt es dem Spieler, sofort ins Geschehen einzutauchen – ein Design, das dem Spiel in Tests als positiv angerechnet wurde. Eine strategische Komponente bringt das Ressourcen-Management: Der Epic-Jäger verfügt zwar über wiederaufladende Lasergeschütze und einen begrenzten Vorrat an Lenkraketen, Torpedos und sogar eine einmalig einsetzbare sogenannte „Cobalt Doomsday Device“ (eine verheerende Energieentladung mit 200.000 km Wirkungsradius). Jedoch ist Treibstoff die Achillesferse des Schiffes – nahezu jede Aktion (Beschleunigen, Schilde, etc.) zehrt am begrenzten Treibstoffvorrat. Um nicht mitten im Gefecht manövrierunfähig zu werden, hat die Föderation in den Levels an strategischen Punkten Treibstoffkapseln im All platziert. Der Spieler kann diese mittels eines Traktorstrahls einsammeln und so seine Reserven auffüllen. Insbesondere der Deflektorschild des Jägers verbraucht enorme Mengen Treibstoff, so dass der Spieler taktieren muss, wann er ihn aktiviert – idealerweise erst kurz vor Feindkontakt, da das Hochfahren des Schutzschilds zudem etwa sechs Sekunden dauert. Dieses Gameplay-Element zwingt zu raschem Agieren und vorausschauendem Einsammeln von Energie.

Eine große Stärke von Epic sind die zahlreich eingesetzten Zwischensequenzen, die die Missionen filmreif miteinander verbinden. Nach jedem Level folgen kurze Cut-Scenes, die etwa den Warpsprung der Flotte oder Beratungsszenen der Commander zeigen und so die Story weitererzählen. Auf Amiga und Atari ST kombinieren diese Sequenzen vorgerenderte 3D-Grafiken (für Raumschiffe und Kulissen) mit gezeichneten 2D-Artworks für Charaktere und Einblendungen. Da der Atari ST technisch etwas limitierter war, wurden dort einzelne vorgerenderte Bilder durch einfach animierte Bitmaps ersetzt, um Speicher zu sparen. Die PC-Version (MS-DOS) bot die aufwändigsten Cut-Scenes: Sie erschien ausschließlich auf Diskette zur Installation auf Festplatte und nutzte den zusätzlichen Speicherplatz für erweiterte Animationen und mehr Details. So sind z.B. die Cockpit-Anzeigen am PC grafisch feiner und einige 3D-Modelle (etwa die Rexxon-Jäger) komplexer und weniger kantig als auf Amiga/ST. Auch im Sound gab es Unterschiede zwischen den Plattformen: In frühen Previews wurde angekündigt, das Spiel würde mit epischer klassischer Musik untermalt – insbesondere Gustav Holsts Suite “Die Planeten” (etwa Mars, der Kriegsbringer) sollte zur bombastischen Weltraum-Schlachtatmosphäre beitragen. Tatsächlich enthält die Atari-ST-Version beim Startmusikstück und an ausgewählten Stellen tatsächlich Holsts Kompositionen, in Form von digitalisierten Samples. Auch die PC-Version verwendet Mars und Jupiter aus Die Planeten als musikalisches Leitmotiv. Die Amiga-Version hingegen erhielt entgegen der ursprünglichen Planung eine eigene Titelmusik von David Whittaker, vermutlich um Speicherplatz auf den Disketten zu sparen oder die Fähigkeiten des Amiga-Soundchips auszunutzen. Dieses Thema ist klanglich an Holsts Mars angelehnt, aber kein direktes Zitat. Trotzdem sind klassische Anleihen vorhanden, was dem Spiel eine dramatische, kinoreife Stimmung verleiht. Daneben bietet Epic auf allen Systemen digitale Soundeffekte für Explosionen, Funkdurchsagen („Launch all fighters!“ ist ein markantes Samples, das Amiga-Spielern in Erinnerung blieb) und Waffen. Auf Amiga erschien das Spiel auf drei Disketten, die dank des erwähnten Streaming-Systems relativ zügig nachladen; für Besitzer eines Amiga mit Festplatte wurde zudem eine Installer-Version bereitgestellt. Commodore bundelte sogar einen Amiga 600 mit eingebauter Festplatte als „Epic Package“, bei dem Epic auf der HD vorinstalliert war – ein Novum, da die meisten Amiga-Spiele damals nicht auf Festplatte vorausgesetzt waren.

Obwohl Epic primär für den Amiga entwickelt wurde, erschienen 1992 nahezu zeitgleich Portierungen für Atari ST und MS-DOS-PC, 1993 folgte zudem eine japanische Version für den NEC PC-98 Heimcomputer. Die Amiga-Version lief bereits auf dem klassischen Amiga 500 (OCS, 1MB RAM) überraschend flüssig für ein frühes Polygon-3D-Spiel – laut Entwickleraussagen etwa 25–30% schneller als frühere 3D-Engines auf der gleichen Hardware. Dennoch empfahl Ocean für optimalen Genuss einen leistungsfähigeren Amiga. Zum Release stand bereits der Amiga 1200 mit schnellerem Prozessor zur Verfügung, auf dem Epic spürbar reibungsloser lief. In einer späteren Rezension wurde ausdrücklich erwähnt, dass das Spiel auf einem Amiga 1200 „wesentlich besser spielt“ als auf einem A500. Interessanterweise zeigte sich hier jedoch ein Problem: Die Engine von Epic war nicht zukunftssicher programmiert, d.h. sie synchronisierte die Spielgeschwindigkeit nicht vollständig mit einem Timer. Auf sehr viel schnelleren CPUs als ursprünglich vorgesehen führte dies zu Fehlern: Spieler, die Jahrzehnte später Epic auf stark beschleunigten Amiga-Konfigurationen oder Emulatoren starteten, berichten von Grafikglitches, Timing-Problemen und Flacker-Effekten, weil das Spiel bei höherer Rechenleistung „aus dem Takt“ gerät. Zum Veröffentlichungszeitpunkt 1992 war dies jedoch kein Thema – Epic war auf den Standardrechnern spielbar und profitierte moderat von etwas mehr MHz, ohne dass die meisten Spieler je von Timing-Bugs betroffen waren. Die PC-Version setzte mindestens einen 80386-Prozessor und eine VGA-Grafikkarte voraus und profitierte ebenfalls von schnellerer Hardware (auf einem 486er lief sie entsprechend flüssiger). Dafür wartete die DOS-Version – abgesehen von den bereits erwähnten erweiterten Zwischensequenzen – mit keinen dramatischen spielerischen Unterschieden auf. Die Steuerung und Missionsinhalte blieben auf allen Plattformen gleich, so dass Amiga-Spieler keine Abstriche in Kauf nehmen mussten. Lediglich die Bildrate und Detaildichte konnte auf einem gut ausgestatteten PC etwas höher ausfallen, was aber zugleich den Eindruck erweckte, Epic sei vor allem eine Demonstration technischer Möglichkeiten.

Obwohl Epic primär für den Amiga entwickelt wurde, erschienen 1992 nahezu zeitgleich Portierungen für Atari ST und MS-DOS-PC, 1993 folgte zudem eine japanische Version für den NEC PC-98 Heimcomputer. Die Amiga-Version lief bereits auf dem klassischen Amiga 500 (OCS, 1MB RAM) überraschend flüssig für ein frühes Polygon-3D-Spiel – laut Entwickleraussagen etwa 25–30% schneller als frühere 3D-Engines auf der gleichen Hardware. Dennoch empfahl Ocean für optimalen Genuss einen leistungsfähigeren Amiga. Zum Release stand bereits der Amiga 1200 mit schnellerem Prozessor zur Verfügung, auf dem Epic spürbar reibungsloser lief. In einer späteren Rezension wurde ausdrücklich erwähnt, dass das Spiel auf einem Amiga 1200 „wesentlich besser spielt“ als auf einem A500. Interessanterweise zeigte sich hier jedoch ein Problem: Die Engine von Epic war nicht zukunftssicher programmiert, d.h. sie synchronisierte die Spielgeschwindigkeit nicht vollständig mit einem Timer. Auf sehr viel schnelleren CPUs als ursprünglich vorgesehen führte dies zu Fehlern: Spieler, die Jahrzehnte später Epic auf stark beschleunigten Amiga-Konfigurationen oder Emulatoren starteten, berichten von Grafikglitches, Timing-Problemen und Flacker-Effekten, weil das Spiel bei höherer Rechenleistung „aus dem Takt“ gerät. Zum Veröffentlichungszeitpunkt 1992 war dies jedoch kein Thema – Epic war auf den Standardrechnern spielbar und profitierte moderat von etwas mehr MHz, ohne dass die meisten Spieler je von Timing-Bugs betroffen waren. Die PC-Version setzte mindestens einen 80386-Prozessor und eine VGA-Grafikkarte voraus und profitierte ebenfalls von schnellerer Hardware (auf einem 486er lief sie entsprechend flüssiger). Dafür wartete die DOS-Version – abgesehen von den bereits erwähnten erweiterten Zwischensequenzen – mit keinen dramatischen spielerischen Unterschieden auf. Die Steuerung und Missionsinhalte blieben auf allen Plattformen gleich, so dass Amiga-Spieler keine Abstriche in Kauf nehmen mussten. Lediglich die Bildrate und Detaildichte konnte auf einem gut ausgestatteten PC etwas höher ausfallen, was aber zugleich den Eindruck erweckte, Epic sei vor allem eine Demonstration technischer Möglichkeiten.

Um das Spiel und seine Welt noch zu erweitern, veröffentlichte DID in Kooperation mit The One Magazine einen Mini-Expansion-Disketten. Als Beigabe der The One (Ausgabe 47, 1992) erschien Epic – Extra Missions, eine Diskette mit zwei neuen Missionen exklusiv für Amiga-Spieler. Diese Bonus-Missionen sind deutlich schwieriger gestaltet als die Originallevels (um erfahrene Spieler herauszufordern) und alle Cheat-Modi wurden deaktiviert. The One deutete an, dass möglicherweise weitere Missions-Disketten folgen könnten, allerdings blieb es bei diesem einmaligen Zusatzinhalt – wohl auch, weil Ocean und DID ihre Ressourcen bereits auf den Nachfolger Inferno konzentrierten. Ein kommerzielles Add-on kam nicht mehr in den Handel. Damit blieb die Hauptkampagne von Epic relativ kurz; geübte Spieler konnten die 8 Missionen in wenigen Stunden durchspielen, was sich in der Wahrnehmung vieler Rezensenten negativ bemerkbar machte.

Die Veröffentlichung von Epic wurde von großer Spannung begleitet, doch verlief nicht reibungslos. Ocean brachte das Spiel im Frühjahr 1992 zum Preis von £25,99 auf den Markt (in Deutschland ca. 120 DM). Kurz nach Release stellte sich jedoch heraus, dass die erste Amiga-Auslieferungscharge einen schwerwiegenden Bug enthielt: Ein Programmfehler ließ Epic unter bestimmten Umständen abstürzen und machte das Durchspielen unmöglich. Dies führte zu zahlreichen Reklamationen und Retouren enttäuschter Käufer – ein Desaster, das Ocean schnell beheben musste. In der Presse wurde dieser „fatal glitch“ und die damit verbundene Umtauschaktion deutlich erwähnt. Ocean reagierte mit einer fehlerbereinigten Neuauflage, doch der Imageschaden war da. Ironischerweise wurde Epic wenige Monate später zu einer zentralen Zugabe im erwähnten Commodore-Amiga-600-„Epic Pack“ für das Weihnachtsgeschäft 1992. Zusammen mit den Adventures Rome: Pathway to Power und Myth: History in the Making wurde Epic jedem neuen A600 im Bundle beigelegt, was die Verbreitung des Spiels erheblich steigerte. Viele Amiga-Fans kamen so erst über dieses Bundle in den Genuss des Spiels, ohne es einzeln gekauft zu haben. Genaue Verkaufszahlen von Epic sind nicht öffentlich bekannt; angesichts der umfangreichen Marketingkampagne und der Bündelung kann jedoch von einer fünfstelligen Anzahl an Spielern ausgegangen werden, die Epic erlebt haben. In Großbritannien erreichte das Spiel zeitweise obere Ränge der Verkaufscharts, auch wenn es kein Dauerbrenner wurde. Immerhin wurde die Atari-ST-Fassung von Epic in der Januar 1993-Ausgabe des Magazins ST Format auf Platz 30 der „50 besten Atari-ST-Spiele aller Zeiten“ gewählt – ein Hinweis darauf, dass Epic zumindest in der ST-Community als eindrucksvoller Technik- und Action-Titel in Erinnerung blieb.

Die Kritiken zu Epic fielen insgesamt sehr gespalten aus – wenige Spiele jener Zeit polarisierten derart. Einige Magazine waren voll des Lobes: Mega Zone bewertete die PC-Version mit 92%, CU Amiga vergab 91% für die Amiga-Fassung und auch Amiga Action zog mit 90% eine ausgesprochen positive Bilanz. Gelobt wurden vor allem die schnellen 3D-Grafiken, die flüssigen Polygon-Action-Sequenzen und das imposante Ausmaß der Weltraumschlachten. ACE (Advanced Computer Entertainment) gab in Ausgabe 52 für Amiga/ST-Version einen Wert von 839/1000 Punkten und pries das Spielgefühl als „schnell, spektakulär und groß in Szene gesetzt“ – jedoch mit dem Vorbehalt, dass Epic in puncto Tiefgang und Umfang nicht mithalten könne. ST Format feierte Epic gar als „besten Ballerspaß, den der ST seit langem gesehen hat“ und vergab 91%. Auch in Deutschland äußerte man sich differenziert: Die Amiga Joker vergab solide 74% im März 1992 und lobte Grafik und Sound, während sie Abzüge für den knappen Umfang gab. Amiga Magazin (Ausgabe 17) zog mit 8 von 10 Punkten (80%) ein ähnliches Fazit. Demgegenüber standen jedoch äußerst kritische Stimmen einflussreicher Magazine: Amiga Power bewertete Epic in Ausgabe 15 vernichtend mit 34%, ebenso Amiga Format in Ausgabe 37 mit nur 34%. Diese Tester bemängelten zahlreiche Probleme: Epic sei voller Bugs und Designschwächen, das Missionszeitlimit sorge für Frust, und überhaupt fühle sich das Spiel „überhastet“ und „unfertig“ an. Man warf Ocean/DID vor, Optik über Gameplay gestellt zu haben – Epic sei eine grafische Demo ohne langfristigen Spielwert. Tatsächlich schlug Amiga Format in die gleiche Kerbe und betonte, dass trotz der langen Entwicklungszeit das Endprodukt gehetzt wirke und viel zu kurz ausgefallen sei. Ein peinliches Detail wurde dabei hervorgehoben: Ausgerechnet in der Anleitung zu Epic war ein Cheat-Code abgedruckt, mit dem man unendlich Leben und Energie aktivieren konnte. Diese offizielle „Schummelei“ im Handbuch machte es Spielern möglich, das Spiel praktisch ohne Herausforderung durchzuspielen – eine Entscheidung, die selbst eingefleischte Fans kopfschüttelnd zurückließ. So beklagten sich etliche Käufer in Leserbriefen, dass sie Epic innerhalb von 1–2 Tagen durchgespielt hatten und dass das beiliegende Cheat ohnehin jegliche Schwierigkeit eliminiert habe.

Eine weitere Kontroverse entzündete sich an der Vorabberichterstattung: Weil Epic über Jahre hinweg immer wieder in Magazinen als Vorschau auftauchte, hatten manche Zeitschriften bereits 1991 voreilige „Reviews“ oder Wertungen auf Basis unfertiger Preview-Versionen veröffentlicht. Diese fielen häufig sehr wohlwollend aus – schließlich wollte niemand einen potenziellen Hit schlechtreden, und die gezeigten Grafiken waren beeindruckend. Amiga Power prangerte dieses Verhalten seiner Kollegen offen an: In ihrem echten Test 1992 kritisierten sie scharf, dass andere Magazine Epic monatelang vor Release in höchsten Tönen gelobt und faktisch Werbung dafür gemacht hätten, ohne das finale Spiel zu kennen. Man riet den Lesern sogar explizit, Zeitschriften zu boykottieren, die solche Praktiken pflegen. Dieses ungewöhnlich deutliche Statement führte zu einer kleinen „Review-Kontroverse“ in der britischen Magazinszene, schadete aber letztlich eher dem Ruf von Epic. Als das Spiel 1994 – zwei Jahre später – als Budget-Titel erneut veröffentlicht wurde (Ocean’s „Hit Squad“-Serie), hatten sich die Fronten geklärt: Fast alle Magazine stuften das Spiel nun eine Note schwächer ein als ursprünglich. Amiga Power testete es erneut und blieb bei 30% („Hat mit der Zeit nichts gewonnen“), CU Amiga gab in der Budget-Rezension 70% und stellte fest, dass Epic auf aktueller Hardware (sprich Amiga 1200) zwar flüssiger laufe, aber spielerisch immer noch seicht sei. Dieses durchwachsene Echo zeigt, dass Epic zwar technisch beeindruckte, aber in Sachen Spieltiefe und Langzeitmotivation die Erwartungen vieler nicht erfüllen konnte.

Trotz aller Kritikpunkte hat Epic einen festen Platz in der Amiga-Geschichte als ambitioniertes und außergewöhnlich inszeniertes Spiel. Viele Spieler erinnern sich bis heute an die wuchtige Intro-Sequenz mit orchestraler Musik und an die Ansage “Launch all fighters!“, die zu Beginn jedes Gefechts ertönt. Das Wechselspiel von Weltraum- und Planetenmissionen, die “Space Opera”-Atmosphäre und die damals spektakulären Polygon-Grafiken machten Epic zu einem besonderen Erlebnis. Branchenintern war das Projekt auch lehrreich: DID bewies mit Epic seine Fähigkeiten in Sachen 3D-Engine, was direkt in folgende Projekte einfloss. Schon 1993 veröffentlichte das Studio die Flugsimulation TFX (nur für PC) und 1994 mit Inferno den inoffiziellen Epic-Nachfolger, der technisch noch einen Schritt weiter ging – allerdings die Amiga-Plattform hinter sich ließ. Die Epic-Reihe umfasst somit letztlich zwei Titel (manchmal als Epic/Inferno-Serie bezeichnet). In die Annalen gingen zudem einige Anekdoten ein, die das „Drumherum“ von Epic betrafen: So blamierte sich das Handbuch mit der berühmten unvollständigen Definition – im Glossar stand bei „Ion“ nur „ein Partikel von [später einfügen]“ (sowohl in der englischen als auch in der deutschen Anleitung). Das übersehene Platzhalter-[fill in later] sorgte für Spott, den Amiga Power in ihrer Review genüsslich zum Besten gab. Und Oceans Marketingchef Gary Bracey, der wenige Monate vor Release Epic vorschnell zu seinem „all-time favourite game“ erklärte und versprach, alle würden ihm zustimmen, musste sich im Nachhinein daran messen lassen – ausgerechnet Amiga Power konterte bissig mit einer 34%-Wertung. Solche Episoden zeigen die Diskrepanz zwischen Hype und Realität, die Epic begleitete. Heute wird Epic oft als Beispiel genannt für ein Spiel, das technisch seiner Zeit voraus war, aber auch exemplarisch für den frühen 90er-Jahre-Konflikt zwischen “Grafikblender” und “Gameplay-Tiefe”. Nichtsdestotrotz bleibt Epic in Erinnerung – sei es wegen seiner spektakulären Präsentation, seiner Verbindung von klassischer Musik mit Sci-Fi-Action oder schlicht, weil es Teil eines der legendären Amiga-Bundles war. In der Summe war Epic vielleicht nicht der erhoffte uneingeschränkte Triumph, aber zweifellos ein denkwürdiges Kapitel der Amiga-Spielgeschichte.

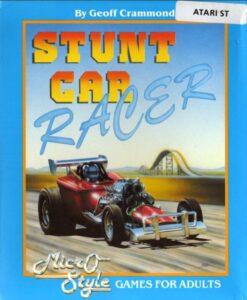

Stunt Car Racer war kein Rennspiel für Leute mit schwachen Nerven oder sanfter Lenkhand. Es war ein Spiel für Draufgänger, für waghalsige Pixelhelden, die lieber mit 200 km/h über eine Rampe schossen, statt sich mit Bodenhaftung aufzuhalten. Entwickelt 1989 von Geoff Crammond, dem Vater des realistischen Rennspiels, war Stunt Car Racer so etwas wie das entfesselte Gegenstück zu seinen späteren Grand Prix-Simulationen. Und doch zeigte sich hier schon sein Talent für Fahrphysik, für digitale Gravitation und für den feinen Unterschied zwischen "hui" und "autsch".

Stunt Car Racer war kein Rennspiel für Leute mit schwachen Nerven oder sanfter Lenkhand. Es war ein Spiel für Draufgänger, für waghalsige Pixelhelden, die lieber mit 200 km/h über eine Rampe schossen, statt sich mit Bodenhaftung aufzuhalten. Entwickelt 1989 von Geoff Crammond, dem Vater des realistischen Rennspiels, war Stunt Car Racer so etwas wie das entfesselte Gegenstück zu seinen späteren Grand Prix-Simulationen. Und doch zeigte sich hier schon sein Talent für Fahrphysik, für digitale Gravitation und für den feinen Unterschied zwischen "hui" und "autsch".

Epic (Digital Image Design, 1992) war ein 3D-Weltraumkampfspiel, das ursprünglich für Commodore Amiga entwickelt und von Ocean Software veröffentlicht wurde. Es gilt als Oceans Antwort auf den erfolgreichen Space-Combat-Sim Wing Commander und kombiniert actionreiche Raumflugsimulation mit einer epischen Science-Fiction-Handlung. Die Hintergrundgeschichte des Spiels lehnt sich stark an bekannte Vorbilder aus Film und TV an: Die Menschheit muss ihre Heimat verlassen, da die Sonne kurz vor einer Supernova steht, und begibt sich in einer gewaltigen Flotte von 8000 Raumschiffen auf die Suche nach einer neuen Welt (dem Planeten Ulysses VII). Diese „Rag-Tag“-Flotte – inklusive zweier gewaltiger Dreadnought-Kriegsschiffe namens Battleaxe und Redstorm – muss ausgerechnet durch das Territorium des kriegerischen Alien-Imperiums der Rexxons fliegen. Die Rexxons misstrauen den Absichten der Menschen und verweigern der Flüchtlingsflotte den Durchzug. Als unausweichlich bleibt den Menschen nur der Weg mit Gewalt: Der Spieler schlüpft in die Rolle des besten Piloten der Föderation und steuert einen von nur drei experimentellen „Epic“-Sternenjägern (gebaut aus dem nahezu unzerstörbaren, aber seltenen fiktiven Metall Epical) zum Schutz der Flotte. Im Verlauf der Kampagne kommt es zum Krieg mit den Rexxons, in dem der Spieler zahlreiche Gefechte in Raum und Atmosphäre bestreitet. Schließlich erhält man den Auftrag, mit seinem Raumjäger eine Kobalt-Bombe ins Feindesgebiet zu tragen und zu zünden – ein alles vernichtender „letzter Trumpf“, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Epic (Digital Image Design, 1992) war ein 3D-Weltraumkampfspiel, das ursprünglich für Commodore Amiga entwickelt und von Ocean Software veröffentlicht wurde. Es gilt als Oceans Antwort auf den erfolgreichen Space-Combat-Sim Wing Commander und kombiniert actionreiche Raumflugsimulation mit einer epischen Science-Fiction-Handlung. Die Hintergrundgeschichte des Spiels lehnt sich stark an bekannte Vorbilder aus Film und TV an: Die Menschheit muss ihre Heimat verlassen, da die Sonne kurz vor einer Supernova steht, und begibt sich in einer gewaltigen Flotte von 8000 Raumschiffen auf die Suche nach einer neuen Welt (dem Planeten Ulysses VII). Diese „Rag-Tag“-Flotte – inklusive zweier gewaltiger Dreadnought-Kriegsschiffe namens Battleaxe und Redstorm – muss ausgerechnet durch das Territorium des kriegerischen Alien-Imperiums der Rexxons fliegen. Die Rexxons misstrauen den Absichten der Menschen und verweigern der Flüchtlingsflotte den Durchzug. Als unausweichlich bleibt den Menschen nur der Weg mit Gewalt: Der Spieler schlüpft in die Rolle des besten Piloten der Föderation und steuert einen von nur drei experimentellen „Epic“-Sternenjägern (gebaut aus dem nahezu unzerstörbaren, aber seltenen fiktiven Metall Epical) zum Schutz der Flotte. Im Verlauf der Kampagne kommt es zum Krieg mit den Rexxons, in dem der Spieler zahlreiche Gefechte in Raum und Atmosphäre bestreitet. Schließlich erhält man den Auftrag, mit seinem Raumjäger eine Kobalt-Bombe ins Feindesgebiet zu tragen und zu zünden – ein alles vernichtender „letzter Trumpf“, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Das Kernteam hinter Epic bestand aus lediglich etwa zehn Leuten. Martin Kenwright, Mitgründer von DID, fungierte als Hauptdesigner und steuerte auch Grafiken und 3D-Modelle bei. Phil Allsopp, ebenfalls Mitgründer, war maßgeblich an der Amiga-Programmierung beteiligt. Die Lead-Programmierer waren Colin Bell und Russell Payne, die auch zuvor an F29 Retaliator gearbeitet hatten. Das visuelle Design der 3D-Objekte wurde u.a. von Paul Hollywood unterstützt. Für den Soundtrack und die Soundeffekte zeichnete David Whittaker verantwortlich – ein Veteran der Computerspielmusik, der bereits hunderte Spiele vertont hatte. Whittaker war u.a. für bekannte Amiga-Soundtracks wie Shadow of the Beast und Xenon 2 mitverantwortlich und hatte kurz zuvor die Musik für DIDs RoboCop 3 komponiert. Passend dazu bemerkten Fans später, dass das Titelthema von Epic deutliche Ähnlichkeit mit der Musik aus der ersten RoboCop-3-Level aufweist – kein Zufall bei gleichem Komponisten und sicherlich eine bewusste Wiederverwendung gelungener Motive. Das Titelbild der Verpackung wurde vom renommierten Illustrator Bob Wakelin gestaltet, der in den 1980ern/90ern dutzende Ocean-Spiele mit markanten Covern versehen hatte. Interessanterweise war Epic eines seiner letzten Auftragswerke für Ocean. Wakelin erinnert sich humorvoll an die schwierige Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam: Einer der Epic-Entwickler habe ihm bei einem Treffen in „nicht ganz nüchternem Zustand“ sehr ausführlich erklärt, welche Art von Illustration er sich für das Cover vorstelle. Wakelin setzte diese ungewöhnlichen Vorstellungen nach bestem Gewissen um und lieferte ein aufwendiges Covergemälde ab – nur um dann zu hören, dass der besagte Entwickler mit dem Ergebnis unzufrieden war, da es „überhaupt nicht dem entsprach, was er wollte“. Wakelin kommentierte dies mit dem augenzwinkernden Rat, man solle „keine kreativen Absprachen treffen, wenn der Kopf benebelt ist“, und zeigte sich erleichtert, dass Oceans Management sein Cover dennoch billigte. Das Motiv – ein grimmiger Pilot in futuristischer Rüstung vor einem startenden Raumschiff – gefiel Ocean-Chef Dave Ward, sodass die Einwände des Entwicklers letztlich irrelevant waren. Wakelin verriet später noch, dass er das Gesicht des Piloten als Mix aus Harrison Ford und Mel Gibson angelegt hatte. So entstand ein ikonisches Cover, auch wenn die Entwickler selbst es angeblich nie besonders mochten.

Das Kernteam hinter Epic bestand aus lediglich etwa zehn Leuten. Martin Kenwright, Mitgründer von DID, fungierte als Hauptdesigner und steuerte auch Grafiken und 3D-Modelle bei. Phil Allsopp, ebenfalls Mitgründer, war maßgeblich an der Amiga-Programmierung beteiligt. Die Lead-Programmierer waren Colin Bell und Russell Payne, die auch zuvor an F29 Retaliator gearbeitet hatten. Das visuelle Design der 3D-Objekte wurde u.a. von Paul Hollywood unterstützt. Für den Soundtrack und die Soundeffekte zeichnete David Whittaker verantwortlich – ein Veteran der Computerspielmusik, der bereits hunderte Spiele vertont hatte. Whittaker war u.a. für bekannte Amiga-Soundtracks wie Shadow of the Beast und Xenon 2 mitverantwortlich und hatte kurz zuvor die Musik für DIDs RoboCop 3 komponiert. Passend dazu bemerkten Fans später, dass das Titelthema von Epic deutliche Ähnlichkeit mit der Musik aus der ersten RoboCop-3-Level aufweist – kein Zufall bei gleichem Komponisten und sicherlich eine bewusste Wiederverwendung gelungener Motive. Das Titelbild der Verpackung wurde vom renommierten Illustrator Bob Wakelin gestaltet, der in den 1980ern/90ern dutzende Ocean-Spiele mit markanten Covern versehen hatte. Interessanterweise war Epic eines seiner letzten Auftragswerke für Ocean. Wakelin erinnert sich humorvoll an die schwierige Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam: Einer der Epic-Entwickler habe ihm bei einem Treffen in „nicht ganz nüchternem Zustand“ sehr ausführlich erklärt, welche Art von Illustration er sich für das Cover vorstelle. Wakelin setzte diese ungewöhnlichen Vorstellungen nach bestem Gewissen um und lieferte ein aufwendiges Covergemälde ab – nur um dann zu hören, dass der besagte Entwickler mit dem Ergebnis unzufrieden war, da es „überhaupt nicht dem entsprach, was er wollte“. Wakelin kommentierte dies mit dem augenzwinkernden Rat, man solle „keine kreativen Absprachen treffen, wenn der Kopf benebelt ist“, und zeigte sich erleichtert, dass Oceans Management sein Cover dennoch billigte. Das Motiv – ein grimmiger Pilot in futuristischer Rüstung vor einem startenden Raumschiff – gefiel Ocean-Chef Dave Ward, sodass die Einwände des Entwicklers letztlich irrelevant waren. Wakelin verriet später noch, dass er das Gesicht des Piloten als Mix aus Harrison Ford und Mel Gibson angelegt hatte. So entstand ein ikonisches Cover, auch wenn die Entwickler selbst es angeblich nie besonders mochten. Obwohl Epic primär für den Amiga entwickelt wurde, erschienen 1992 nahezu zeitgleich Portierungen für Atari ST und MS-DOS-PC, 1993 folgte zudem eine japanische Version für den NEC PC-98 Heimcomputer. Die Amiga-Version lief bereits auf dem klassischen Amiga 500 (OCS, 1MB RAM) überraschend flüssig für ein frühes Polygon-3D-Spiel – laut Entwickleraussagen etwa 25–30% schneller als frühere 3D-Engines auf der gleichen Hardware. Dennoch empfahl Ocean für optimalen Genuss einen leistungsfähigeren Amiga. Zum Release stand bereits der Amiga 1200 mit schnellerem Prozessor zur Verfügung, auf dem Epic spürbar reibungsloser lief. In einer späteren Rezension wurde ausdrücklich erwähnt, dass das Spiel auf einem Amiga 1200 „wesentlich besser spielt“ als auf einem A500. Interessanterweise zeigte sich hier jedoch ein Problem: Die Engine von Epic war nicht zukunftssicher programmiert, d.h. sie synchronisierte die Spielgeschwindigkeit nicht vollständig mit einem Timer. Auf sehr viel schnelleren CPUs als ursprünglich vorgesehen führte dies zu Fehlern: Spieler, die Jahrzehnte später Epic auf stark beschleunigten Amiga-Konfigurationen oder Emulatoren starteten, berichten von Grafikglitches, Timing-Problemen und Flacker-Effekten, weil das Spiel bei höherer Rechenleistung „aus dem Takt“ gerät. Zum Veröffentlichungszeitpunkt 1992 war dies jedoch kein Thema – Epic war auf den Standardrechnern spielbar und profitierte moderat von etwas mehr MHz, ohne dass die meisten Spieler je von Timing-Bugs betroffen waren. Die PC-Version setzte mindestens einen 80386-Prozessor und eine VGA-Grafikkarte voraus und profitierte ebenfalls von schnellerer Hardware (auf einem 486er lief sie entsprechend flüssiger). Dafür wartete die DOS-Version – abgesehen von den bereits erwähnten erweiterten Zwischensequenzen – mit keinen dramatischen spielerischen Unterschieden auf. Die Steuerung und Missionsinhalte blieben auf allen Plattformen gleich, so dass Amiga-Spieler keine Abstriche in Kauf nehmen mussten. Lediglich die Bildrate und Detaildichte konnte auf einem gut ausgestatteten PC etwas höher ausfallen, was aber zugleich den Eindruck erweckte, Epic sei vor allem eine Demonstration technischer Möglichkeiten.

Obwohl Epic primär für den Amiga entwickelt wurde, erschienen 1992 nahezu zeitgleich Portierungen für Atari ST und MS-DOS-PC, 1993 folgte zudem eine japanische Version für den NEC PC-98 Heimcomputer. Die Amiga-Version lief bereits auf dem klassischen Amiga 500 (OCS, 1MB RAM) überraschend flüssig für ein frühes Polygon-3D-Spiel – laut Entwickleraussagen etwa 25–30% schneller als frühere 3D-Engines auf der gleichen Hardware. Dennoch empfahl Ocean für optimalen Genuss einen leistungsfähigeren Amiga. Zum Release stand bereits der Amiga 1200 mit schnellerem Prozessor zur Verfügung, auf dem Epic spürbar reibungsloser lief. In einer späteren Rezension wurde ausdrücklich erwähnt, dass das Spiel auf einem Amiga 1200 „wesentlich besser spielt“ als auf einem A500. Interessanterweise zeigte sich hier jedoch ein Problem: Die Engine von Epic war nicht zukunftssicher programmiert, d.h. sie synchronisierte die Spielgeschwindigkeit nicht vollständig mit einem Timer. Auf sehr viel schnelleren CPUs als ursprünglich vorgesehen führte dies zu Fehlern: Spieler, die Jahrzehnte später Epic auf stark beschleunigten Amiga-Konfigurationen oder Emulatoren starteten, berichten von Grafikglitches, Timing-Problemen und Flacker-Effekten, weil das Spiel bei höherer Rechenleistung „aus dem Takt“ gerät. Zum Veröffentlichungszeitpunkt 1992 war dies jedoch kein Thema – Epic war auf den Standardrechnern spielbar und profitierte moderat von etwas mehr MHz, ohne dass die meisten Spieler je von Timing-Bugs betroffen waren. Die PC-Version setzte mindestens einen 80386-Prozessor und eine VGA-Grafikkarte voraus und profitierte ebenfalls von schnellerer Hardware (auf einem 486er lief sie entsprechend flüssiger). Dafür wartete die DOS-Version – abgesehen von den bereits erwähnten erweiterten Zwischensequenzen – mit keinen dramatischen spielerischen Unterschieden auf. Die Steuerung und Missionsinhalte blieben auf allen Plattformen gleich, so dass Amiga-Spieler keine Abstriche in Kauf nehmen mussten. Lediglich die Bildrate und Detaildichte konnte auf einem gut ausgestatteten PC etwas höher ausfallen, was aber zugleich den Eindruck erweckte, Epic sei vor allem eine Demonstration technischer Möglichkeiten. Spindizzy Worlds ist eines dieser Spiele, das auf den ersten Blick aussieht wie ein schrulliger Physikbaukasten mit Schwerkraftproblemen, aber unter der Haube eine kleine Design-Offenbarung verbirgt. Entwickelt wurde es von Paul Shirley, dem Schöpfer des ursprünglichen Spindizzy aus dem Jahr 1986, das sich seinerzeit durch seine schwindelerregende isometrische Perspektive und ein kreiselndes Vehikel namens GERALD einen Platz in der Heimcomputer-Geschichte sicherte. Der Nachfolger, Spindizzy Worlds, erschien zuerst 1990 auf dem Amiga und dem Atari ST und wurde später auf diverse andere Plattformen wie SNES, Sharp X68000, NEC PC-9801 und sogar das Super Famicom portiert – Letzteres allerdings ohne Zustimmung Shirleys, was zu einem der kurioseren Kapitel der Spielegeschichte führte.

Spindizzy Worlds ist eines dieser Spiele, das auf den ersten Blick aussieht wie ein schrulliger Physikbaukasten mit Schwerkraftproblemen, aber unter der Haube eine kleine Design-Offenbarung verbirgt. Entwickelt wurde es von Paul Shirley, dem Schöpfer des ursprünglichen Spindizzy aus dem Jahr 1986, das sich seinerzeit durch seine schwindelerregende isometrische Perspektive und ein kreiselndes Vehikel namens GERALD einen Platz in der Heimcomputer-Geschichte sicherte. Der Nachfolger, Spindizzy Worlds, erschien zuerst 1990 auf dem Amiga und dem Atari ST und wurde später auf diverse andere Plattformen wie SNES, Sharp X68000, NEC PC-9801 und sogar das Super Famicom portiert – Letzteres allerdings ohne Zustimmung Shirleys, was zu einem der kurioseren Kapitel der Spielegeschichte führte.

Es ist egal, in welchem Jahrzehnt der Videospiele wir uns befinden, der zweite Weltkrieg ist immer wieder eine Anlaufstelle für Actionspiele oder Simulatoren. The Spiel The Dam Busters (1984) ist ein weiteres Beispiel für britisch-kanadische Zusammenarbeit im frühen Flugsimulations-Genre: ein mutiger Versuch, Geschichte, Technik und Spielgefühl zu verknüpfen. Hinter diesem ambitionierten Titel steckte die kanadische Firma Sydney Development Corp., realisiert in enger Kooperation mit U.S. Gold (Europa) und Accolade (Nordamerika) für verschiedenste Plattformen.

Es ist egal, in welchem Jahrzehnt der Videospiele wir uns befinden, der zweite Weltkrieg ist immer wieder eine Anlaufstelle für Actionspiele oder Simulatoren. The Spiel The Dam Busters (1984) ist ein weiteres Beispiel für britisch-kanadische Zusammenarbeit im frühen Flugsimulations-Genre: ein mutiger Versuch, Geschichte, Technik und Spielgefühl zu verknüpfen. Hinter diesem ambitionierten Titel steckte die kanadische Firma Sydney Development Corp., realisiert in enger Kooperation mit U.S. Gold (Europa) und Accolade (Nordamerika) für verschiedenste Plattformen.

Wings of Fury, von Brøderbund im Dezember 1987 veröffentlicht, war ein ungewöhnlicher, stilisierter Mix aus Shoot-'em-up und Simulation, der sich in der Ästhetik eher an Spielhallenklassiker anlehnte, inhaltlich jedoch überraschend ernst war. Entwickelt wurde das Spiel ursprünglich von Steve Waldo, einem der weniger bekannten, aber technisch versierten Designer, der zuvor an Tools und internen Konvertern für Brøderbund mitgearbeitet hatte. Die Musik und Sounds wurden von Kris Hatlelid beigesteuert, wobei die PC-Version mangels Sound-Hardware auf einfache Effekt-Cues beschränkt blieb. Die Amiga- und Apple-II-Versionen nutzten einfache Sampleeffekte und systemnahe Töne, boten aber keine musikalische Untermalung im eigentlichen Sinne.

Wings of Fury, von Brøderbund im Dezember 1987 veröffentlicht, war ein ungewöhnlicher, stilisierter Mix aus Shoot-'em-up und Simulation, der sich in der Ästhetik eher an Spielhallenklassiker anlehnte, inhaltlich jedoch überraschend ernst war. Entwickelt wurde das Spiel ursprünglich von Steve Waldo, einem der weniger bekannten, aber technisch versierten Designer, der zuvor an Tools und internen Konvertern für Brøderbund mitgearbeitet hatte. Die Musik und Sounds wurden von Kris Hatlelid beigesteuert, wobei die PC-Version mangels Sound-Hardware auf einfache Effekt-Cues beschränkt blieb. Die Amiga- und Apple-II-Versionen nutzten einfache Sampleeffekte und systemnahe Töne, boten aber keine musikalische Untermalung im eigentlichen Sinne.

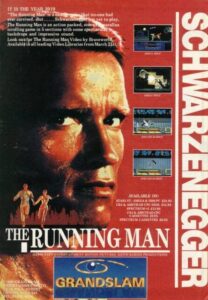

Im Jahr 1989 veröffentlichte GrandSlam Entertainments das Actionspiel The Running Man, eine Adaption des gleichnamigen Films mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1987, der seinerseits lose auf Stephen Kings dystopischem Roman unter dem Pseudonym Richard Bachman basierte. Die Umsetzung war typisch für die späten 1980er, als britische Publisher eilig Lizenzprodukte zu Blockbustern auf den Markt brachten. Entwickelt wurde das Spiel von der irischen Softwareschmiede Emerald Software. Das Kernteam bestand unter anderem aus den Programmierern John Gibson und Jim Baguley, zwei Veteranen der Szene, die zuvor bei Imagine Software und Ocean aktiv waren. Die Musik komponierte Jonathan Dunn, bekannt durch Titel wie Platoon, RoboCop und das musikalisch überraschend gefühlvolle Pictionary.

Im Jahr 1989 veröffentlichte GrandSlam Entertainments das Actionspiel The Running Man, eine Adaption des gleichnamigen Films mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1987, der seinerseits lose auf Stephen Kings dystopischem Roman unter dem Pseudonym Richard Bachman basierte. Die Umsetzung war typisch für die späten 1980er, als britische Publisher eilig Lizenzprodukte zu Blockbustern auf den Markt brachten. Entwickelt wurde das Spiel von der irischen Softwareschmiede Emerald Software. Das Kernteam bestand unter anderem aus den Programmierern John Gibson und Jim Baguley, zwei Veteranen der Szene, die zuvor bei Imagine Software und Ocean aktiv waren. Die Musik komponierte Jonathan Dunn, bekannt durch Titel wie Platoon, RoboCop und das musikalisch überraschend gefühlvolle Pictionary.

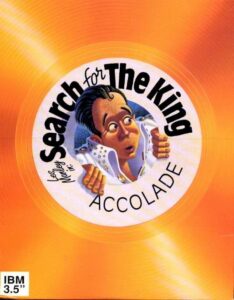

Das unter dem Label Accolade entwickelte Adventure "Les Manley in: Search for the King" erschien 1990 für MS-DOS und Amiga und markierte den Einstieg der lockeren, erwachsenen Spielreihe rund um dena tollpatschigen Videotechniker Les Manley, der magenkribbelnd auf der Suche nach Elvis („The King“) quer durch Amerika reist. Designer Steve Cartwright, der zuvor bekannt war für Actiontitel wie Ice Hockey und Seaquest von Atari, bekam bei Accolade ab 1988 endlich freie Hand, ein vollwertiges Sierra ähnliches Adventuresystem zu entwickeln. Zusammen mit Michael Berlyn (Infocom Veteran, verantwortlich für Suspended und Infidel) entwarf er den Adventure Programming Engine, der handgepixelte Charakteranimationen über gemalte Hintergründe legte und mit 1.500 Parser Kommandos ausgestattet war. In einem frühen Interview schwärmte Cartwright: „Ich wollte ein Text-Adventure mit Grafik erschaffen – den ultimativen Parser, der auch Humor transportiert“. Die künstlerische Federführung lag bei Justin Chin (später Art Director bei Star Wars: Dark Forces) und Bonnie Borucki (Animation bei Leisure Suit Larry II). Weitere Crewmitglieder waren Grafikprogrammierer wie Russell Shiffer (Score für Test Drive II/III).

Das unter dem Label Accolade entwickelte Adventure "Les Manley in: Search for the King" erschien 1990 für MS-DOS und Amiga und markierte den Einstieg der lockeren, erwachsenen Spielreihe rund um dena tollpatschigen Videotechniker Les Manley, der magenkribbelnd auf der Suche nach Elvis („The King“) quer durch Amerika reist. Designer Steve Cartwright, der zuvor bekannt war für Actiontitel wie Ice Hockey und Seaquest von Atari, bekam bei Accolade ab 1988 endlich freie Hand, ein vollwertiges Sierra ähnliches Adventuresystem zu entwickeln. Zusammen mit Michael Berlyn (Infocom Veteran, verantwortlich für Suspended und Infidel) entwarf er den Adventure Programming Engine, der handgepixelte Charakteranimationen über gemalte Hintergründe legte und mit 1.500 Parser Kommandos ausgestattet war. In einem frühen Interview schwärmte Cartwright: „Ich wollte ein Text-Adventure mit Grafik erschaffen – den ultimativen Parser, der auch Humor transportiert“. Die künstlerische Federführung lag bei Justin Chin (später Art Director bei Star Wars: Dark Forces) und Bonnie Borucki (Animation bei Leisure Suit Larry II). Weitere Crewmitglieder waren Grafikprogrammierer wie Russell Shiffer (Score für Test Drive II/III). Power Drift, erschienen 1988 in den Spielhallen, markierte einen der letzten großen Arcade-Titel von Sega im Geiste des Super-Scaler-Zeitalters und war ein technisch aufwendiges Statement der Firma, das visuell alles bis dahin Gesehene in den Schatten stellte. Entwickelt wurde es unter der Leitung des legendären Sega-Designers Yu Suzuki und seines AM2-Teams, das zuvor mit Titeln wie Out Run, Hang-On und After Burner Maßstäbe gesetzt hatte. Power Drift war Suzukis Versuch, dem Rennspiel-Genre eine neue Dimension zu verleihen – nicht durch realistische Physik, sondern durch Geschwindigkeit, überdrehte Streckenarchitektur und eine fliegende Kamera, die an einen Achterbahnritt erinnerte. Die Entwicklungszeit betrug etwa ein Jahr, wobei der Großteil der technischen Innovationen auf der damals neuen Sega Y Board-Hardware basierte, die mehrere Sprites gleichzeitig rotieren und skalieren konnte. Der Hauptprogrammierer war Toshihiro Nagoshi, der später mit Daytona USA, der Yakuza-Reihe und als Produzent bei Sega Berühmtheit erlangte. Nagoshi sagte rückblickend über Power Drift: „Es war unser Versuch, den Fahrspaß zu überzeichnen. Es sollte sich nicht wie echtes Fahren anfühlen – sondern wie ein Videospiel, das auf Adrenalin läuft.“

Power Drift, erschienen 1988 in den Spielhallen, markierte einen der letzten großen Arcade-Titel von Sega im Geiste des Super-Scaler-Zeitalters und war ein technisch aufwendiges Statement der Firma, das visuell alles bis dahin Gesehene in den Schatten stellte. Entwickelt wurde es unter der Leitung des legendären Sega-Designers Yu Suzuki und seines AM2-Teams, das zuvor mit Titeln wie Out Run, Hang-On und After Burner Maßstäbe gesetzt hatte. Power Drift war Suzukis Versuch, dem Rennspiel-Genre eine neue Dimension zu verleihen – nicht durch realistische Physik, sondern durch Geschwindigkeit, überdrehte Streckenarchitektur und eine fliegende Kamera, die an einen Achterbahnritt erinnerte. Die Entwicklungszeit betrug etwa ein Jahr, wobei der Großteil der technischen Innovationen auf der damals neuen Sega Y Board-Hardware basierte, die mehrere Sprites gleichzeitig rotieren und skalieren konnte. Der Hauptprogrammierer war Toshihiro Nagoshi, der später mit Daytona USA, der Yakuza-Reihe und als Produzent bei Sega Berühmtheit erlangte. Nagoshi sagte rückblickend über Power Drift: „Es war unser Versuch, den Fahrspaß zu überzeichnen. Es sollte sich nicht wie echtes Fahren anfühlen – sondern wie ein Videospiel, das auf Adrenalin läuft.“

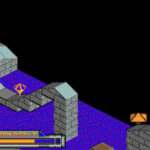

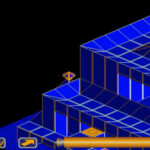

Das Videospiel Batman von 1986, veröffentlicht von Ocean Software, gilt als einer der frühesten Lizenz-Titel, der nicht nur mit dem Namen einer weltbekannten Figur auf sich aufmerksam machte, sondern zugleich durch seine technische und spielerische Raffinesse Maßstäbe im britischen Heimcomputermarkt setzte. Entwickelt wurde das Spiel federführend von Jon Ritman, einem der renommiertesten britischen Spieleentwickler der 1980er Jahre, in Zusammenarbeit mit seinem damaligen Grafikdesigner Bernie Drummond. Es war nicht das erste Spiel über den Dunklen Ritter, wohl aber das erste, das diesen auf dem ZX Spectrum, Amstrad CPC und MSX in einem isometrischen Action-Adventure aufleben ließ – eine damals revolutionäre Spielmechanik, die maßgeblich durch Ultimate Play the Game mit Knight Lore etabliert worden war.

Das Videospiel Batman von 1986, veröffentlicht von Ocean Software, gilt als einer der frühesten Lizenz-Titel, der nicht nur mit dem Namen einer weltbekannten Figur auf sich aufmerksam machte, sondern zugleich durch seine technische und spielerische Raffinesse Maßstäbe im britischen Heimcomputermarkt setzte. Entwickelt wurde das Spiel federführend von Jon Ritman, einem der renommiertesten britischen Spieleentwickler der 1980er Jahre, in Zusammenarbeit mit seinem damaligen Grafikdesigner Bernie Drummond. Es war nicht das erste Spiel über den Dunklen Ritter, wohl aber das erste, das diesen auf dem ZX Spectrum, Amstrad CPC und MSX in einem isometrischen Action-Adventure aufleben ließ – eine damals revolutionäre Spielmechanik, die maßgeblich durch Ultimate Play the Game mit Knight Lore etabliert worden war.