The Seven Cities of Gold

The Seven Cities of Gold

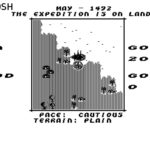

"The Seven Cities of Gold" ist ein Computerspiel, das 1984 von Ozark Softscape unter der Leitung von Dan Bunten entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Es versetzt die Spieler in die Rolle eines spanischen Konquistadors des 15. Jahrhunderts, der die Neue Welt erkundet, um Reichtümer zu sammeln und Ruhm zu erlangen. Der Titel des Spiels bezieht sich auf die Legende der sieben goldenen Städte von Cibola, die im 16. Jahrhundert viele Abenteurer nach Amerika lockte.

Die Entwicklung des Spiels begann mit einer intensiven Recherchephase, in der Dan Bunten und sein Bruder Bill zahlreiche Bücher über die Konquistadoren und verwandte Themen studierten. Dan Bunten erklärte später: "Als... Bill und ich Kinder waren, schenkte uns unser Onkel ein Buch über die Konquistadoren, und wir dachten, wow!" Diese Faszination führte zur Idee, ein Spiel zu entwickeln, das die Erfahrungen der Entdecker nachbildet. Ein zentrales Merkmal des Spiels ist die Möglichkeit, neben der historischen Karte auch zufällig generierte Karten zu verwenden, was jedem Spiel eine einzigartige Welt verleiht. Jim Rushing, der Hauptprogrammierer, verbrachte etwa vier Monate mit der Entwicklung des Kartengenerators, der realistische Kontinente mit Bergen, Flüssen und verschiedenen Zivilisationen erzeugt. Dan Bunten betonte die Bedeutung dieses Features: "Die zufälligen Karten geben den Spielern das Gefühl, echte Entdecker zu sein, die in unbekanntes Terrain vordringen."

Das Gameplay von "The Seven Cities of Gold" zeichnet sich durch seine offene Struktur aus. Die Spieler können die Küsten erkunden, ins Landesinnere vordringen, mit indigenen Völkern interagieren und entscheiden, ob sie friedlich handeln oder gewaltsam erobern. Die Interaktion mit den Ureinwohnern ist dabei besonders hervorzuheben. Dan Bunten erklärte: "Der friedliche Ansatz funktioniert wirklich am besten... Man muss irgendwo Freunde haben. Wenn etwas schiefgeht, braucht man eine freundliche Mission, zu der man zurückkehren kann, ohne sich um einen Aufstand sorgen zu müssen." Diese Dynamik spiegelt die historischen Herausforderungen der Konquistadoren wider und zwingt die Spieler, ihre Entscheidungen sorgfältig abzuwägen.

Nach seiner Veröffentlichung war "The Seven Cities of Gold" sowohl kommerziell als auch kritisch erfolgreich. Es verkaufte sich in den ersten Jahren über 150.000 Mal und wurde von der Zeitschrift Computer Gaming World als "Strategiespiel des Jahres" 1985 ausgezeichnet. In einer Rezension der Compute! aus dem Jahr 1984 wurde es als "fesselndes Strategiespiel, das herausfordert und bildet sowie unterhält" beschrieben. Die Möglichkeit, immer wieder neue Welten zu entdecken, trug maßgeblich zum Wiederspielwert bei und inspirierte spätere Spiele wie Sid Meiers "Pirates!" und "Civilization".

Trotz seines Erfolgs blieb das Spiel nicht ohne Kontroversen. Einige Kritiker bemängelten die Darstellung der Interaktionen mit den indigenen Völkern, insbesondere die Möglichkeit, Dörfer zu überfallen und deren Bewohner zu töten. Dan Bunten selbst äußerte sich zu diesem Dilemma: "Viele der Konquistadoren behandelten die Eingeborenen schrecklich. Ihre Herangehensweise war arrogant und stolz gegenüber einer Gesellschaft, die ihre eigene Geschichte und Wurzeln hatte. Aber um historisch genau zu sein, mussten wir Gewalt einbeziehen. Ich mag die Idee nicht, dass Spieler anderen Wesen Schaden zufügen, aber es gibt keine Alternative, sonst zwingt man dem Publikum seine eigenen moralischen Entscheidungen auf." Diese Reflexion zeigt das Bewusstsein der Entwickler für die ethischen Implikationen ihres Spiels.

International erhielt "The Seven Cities of Gold" überwiegend positive Bewertungen. Die deutsche Zeitschrift Happy Computer lobte die "intelligente Gestaltung" des Spiels und die im Stil einer Abenteuergeschichte geschriebene Anleitung. In einer Retrospektive von PC Games wurde hervorgehoben, dass das Spiel "wegweisend" war und "ein Vorreiter im Bereich der Entdeckerspiele" sei. Diese Anerkennung unterstreicht den Einfluss des Spiels auf die Entwicklung des Strategiespiel-Genres.

Zusammenfassend bleibt "The Seven Cities of Gold" ein Meilenstein in der Geschichte der Computerspiele. Seine innovative Spielmechanik, die offene Welt und die tiefgründige Auseinandersetzung mit historischen Themen machen es zu einem zeitlosen Klassiker, der auch heute noch Spieler inspiriert und zum Nachdenken anregt.

1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.

1986 präsentierte Welect mit dem W86 ihren zweiten Computer der Öffentlichkeit. Mit dem Produktnamen W86 war auch schnell klar, welcher Prozessor den Boliden antrieb: ein Intel 8086 ermöglichte dem System, mit dem IBM PC auf Augenhöhe zu operieren und MS-DOS zu verwenden. Der 8086 war ein 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 8 MHz, der im Gegensatz zum älteren 8088 über eine vollständige 16-Bit-Datenbusbreite verfügte, was eine höhere Speicherbandbreite und damit bessere Performance ermöglichte. Optional konnte ein Intel 8087 Arithmetik-Koprozessor hinzugefügt werden, der insbesondere bei wissenschaftlichen Berechnungen und CAD-Anwendungen das Tempo erheblich steigerte. Doch Welect war daran interessiert, das Beste aus zwei Welten in einem Gehäuse zu vereinen, und spendierte dem System zusätzlich noch einen Zilog Z80A Prozessor. Dieser 8-Bit-Chip mit 4 MHz ermöglichte es, auch CP/M 2.2 auszuführen, was zu dieser Zeit noch stark verbreitet war. CP/M galt als das führende Betriebssystem für Büro- und Verwaltungssoftware, bevor es von MS-DOS abgelöst wurde. Durch diese Dual-Prozessor-Architektur konnte der W86 sowohl moderne MS-DOS-Anwendungen als auch die umfangreiche Bibliothek von CP/M-Software nutzen, was ihn besonders für Unternehmen interessant machte.