Bitmap Brothers

Wie viele andere einflussreiche Softwarehäuser der späten 8bit und frühen 16bit Ära kam auch das Unternehmen "The Bitmap Brothers" aus Großbritannien. In diesem Fall wurde das Studio von Mike Montgomery, Eric Matthews und Steve Kelly 1987 in Wapping, einem Bezirk des Stadtteiles Tower Hamlets, im Großraumes London gegründet. Das Unternehmen führte in erster Linie Mike Montgomery und zeichnete sich dadurch aus, dass es rein privat geleitet wurde: kein Unternehmen, aber auch keine betriebsfremde Person waren in die Handlungen des Unternehmen involviert. Die drei Gründer waren sich schon seit den frühen 19080ern bekannt.

Wie viele andere einflussreiche Softwarehäuser der späten 8bit und frühen 16bit Ära kam auch das Unternehmen "The Bitmap Brothers" aus Großbritannien. In diesem Fall wurde das Studio von Mike Montgomery, Eric Matthews und Steve Kelly 1987 in Wapping, einem Bezirk des Stadtteiles Tower Hamlets, im Großraumes London gegründet. Das Unternehmen führte in erster Linie Mike Montgomery und zeichnete sich dadurch aus, dass es rein privat geleitet wurde: kein Unternehmen, aber auch keine betriebsfremde Person waren in die Handlungen des Unternehmen involviert. Die drei Gründer waren sich schon seit den frühen 19080ern bekannt.

Mike arbeitete als Programmierer und kannte die Spielebranche durch die die Arbeit für Leisure Software und den Spielen Cluedo und Scrabble, während Eric Matthews und Steve Kelly sich vorrangig mit Gamedesign und Grafik beschäftigten. Steve Kelly arbeitete zuvor bei Psion an den Spielen Matchpoint und Chequered Flag für den Sinclair Spectrum. Beide trafen sich bei einem Besuch Mikes bei Psion und kamen schnell ins Gespräch und eine Freundschaft entstand, die schon bald um die Idee eines eigenen Unternehmens bereichert wurde.

In den ersten Monaten nach der Gründung experimentierten sie mit verschiedenen Konzepten und versuchten, eine Nische zu finden, die sowohl innovativ als auch kommerziell vielversprechend war. Dabei entstanden erste Prototypen für verschiedene Spielideen, doch keines dieser Konzepte konnte das Team vollends überzeugen. Erst als sie die Idee für einen vertikal scrollenden Shooter entwickelten, war klar, dass sie eine Richtung gefunden hatten, die zu ihrer Vision passte.

Da sie sich als eigenständige Entwickler gegen etablierte Publisher durchsetzen mussten, arbeiteten sie mit Hochdruck daran, ein Demo zu erstellen, das potenzielle Vertriebspartner überzeugen konnte. Ihr Durchbruch kam, als die britische Computerspiel-Zeitschrift "The One" frühzeitig über das Projekt berichtete und das Spiel für seine beeindruckende Präsentation lobte. Dies sorgte nicht nur für Aufmerksamkeit in der Branche, sondern brachte ihnen auch den Deal mit Melbourne House ein, die sich bereit erklärten, das Spiel zu verlegen. Damit war der Weg für den ersten großen Erfolg der Bitmap Brothers geebnet.

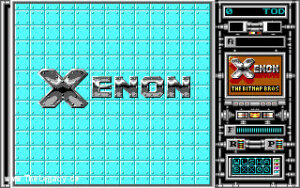

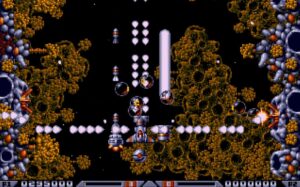

Bereits ihr erstes Spiel, Xenon, wurde zu einem Achtungserfolg der jungen Firma. Ursprünglich sollte das Spiel den Namen Kelly X tragen, doch das Erstlingswerk kam auf dunklen Wegen bereits zuvor in diversen Mailboxen in Umlauf. Schnell musste das Spiel daher geändert werden, sonst wäre der Einstand beendet, bevor er überhaupt begann. Nach wenigen Modifikationen und Namensänderung übernahm der Spieler die Rolle von Darrian, einem Raumpiloten, der den Hilferuf einer Raumstation auffängt und kurze Zeit später damit beginnt die Kolonien der Menschheit zu beschützen. Ohne Frage, das Konzept war sicherlich schon 1988 mehr als ausgefranst, aber die Bitmap Brüder legten viel Wert auf die technischen Belange und konnten damit, besonders in England, überzeugen. "Xenon" sollte nicht nur ein weiteres Shoot 'em up werden, sondern sich durch eine Kombination aus rasantem Gameplay, ausgefeilter Technik und hochwertiger Grafik von der Konkurrenz abheben.

Bereits ihr erstes Spiel, Xenon, wurde zu einem Achtungserfolg der jungen Firma. Ursprünglich sollte das Spiel den Namen Kelly X tragen, doch das Erstlingswerk kam auf dunklen Wegen bereits zuvor in diversen Mailboxen in Umlauf. Schnell musste das Spiel daher geändert werden, sonst wäre der Einstand beendet, bevor er überhaupt begann. Nach wenigen Modifikationen und Namensänderung übernahm der Spieler die Rolle von Darrian, einem Raumpiloten, der den Hilferuf einer Raumstation auffängt und kurze Zeit später damit beginnt die Kolonien der Menschheit zu beschützen. Ohne Frage, das Konzept war sicherlich schon 1988 mehr als ausgefranst, aber die Bitmap Brüder legten viel Wert auf die technischen Belange und konnten damit, besonders in England, überzeugen. "Xenon" sollte nicht nur ein weiteres Shoot 'em up werden, sondern sich durch eine Kombination aus rasantem Gameplay, ausgefeilter Technik und hochwertiger Grafik von der Konkurrenz abheben.

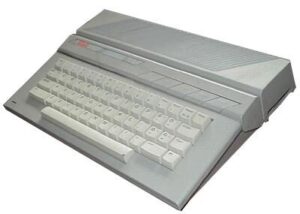

Entwickelt wurde das Spiel zu Beginn auf einem Atari ST, der damals den einzig wahren 16bit Computer darstellte. Zwar existierte auch der Amiga und wurde kurze Zeit zuvor auch als kostenreduzierte Version (Amiga 500) auf den Markt geworfen, etabliert hatte er sich allerdings noch nicht. Die ST Version zog jedoch sämtliche vorhandenen Register. Waren zuvor die meisten Shoot 'em Up Spiele für einseitiges Scrollen bekannt, erlaubte Xenon nun Scrolling in sämtliche Richtungen und dies ohne störenden Geruckel, das in den Anfangstagen des Atari ST so gefürchtet war. Um dies zu erreichen, entwickelten die Bitmap Brothers eine eigene Engine, die es ermöglichte, eine flüssige und detaillierte Darstellung zu erzielen, selbst auf der damals begrenzten Hardware des Amigas und Atari ST. Besonders wichtig war ihnen ein reaktionsschnelles Steuerungssystem, das den Spielern ein unmittelbares und befriedigendes Gameplay-Gefühl vermitteln sollte. "Xenon" wurde 1988 von Melbourne House veröffentlicht und erhielt großartige Kritiken.

Der Erfolg von "Xenon" legte den Grundstein für die Bitmap Brothers, die sich damit als eines der führenden Studios Großbritanniens etablierten. Dies lag nicht zuletzt auch an Get Fresh, einer Kindersendung am frühen Samstagmorgen auf dem Sender Children's ITV. Dort konnten Zuschauer per Telefon das Spiel live steuern (ähnlich der damaligen deutschen Sendung Hugo auf Kabel 1), eine großartige Werbemöglichkeit. Doch das Spiel hatte auch Schattenseiten: viele Spieler bemängelten die teilweise unfairen Momente, vor allem bei den Endgegnern. Xenon verkaufte sich insgesamt überraschend gut und die Bitmap Brothers waren das erste Mal in der UK Top 40 Chart vertreten. Es war eines der ersten Amiga-Spiele, das von der Presse als "technische Meisterleistung" bezeichnet wurde. Besonders hervorgehoben wurden die flüssige Scrolling-Mechanik und das durchdachte Leveldesign. Auch andere Computer erhielten Umsetzungen und auch auf dem ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore C64, MSX, sowie NEC PC-9801 konnte sich das Spiel respektabel verkaufen. Besonders auf dem britischen Markt verhalf die ZX Spectrum Version den Bitmap Brothers zu Anerkennung, war dieser Rechner dort doch stark vertreten.

Das junge Unternehmen hatte sich ein gutes Standbein verschafft und begann sofort mit der Entwicklung des nächsten Spiels. Die Bitmap Brothers waren für ihre Liebe zum Detail und ihren innovativen Entwicklungsansatz bekannt. Die Entwickler hatten die Vision, ein schnelles, actionreiches Spiel zu schaffen, das Strategie und rohe Gewalt miteinander verband. Statt eines Pucks oder Lederballes spielte man mit einer rostfreien Eisenkugel. Inspiriert wurde das Konzept von dem Film Rollerball aus dem Jahr 1975, der eine ähnliche Mischung aus Sport und Gewalt in einer dystopischen Zukunft zeigte. Während der Entwicklung von Speedball experimentierten sie mit verschiedenen Prototypen, um das Gameplay so flüssig und dynamisch wie möglich zu gestalten.

Das junge Unternehmen hatte sich ein gutes Standbein verschafft und begann sofort mit der Entwicklung des nächsten Spiels. Die Bitmap Brothers waren für ihre Liebe zum Detail und ihren innovativen Entwicklungsansatz bekannt. Die Entwickler hatten die Vision, ein schnelles, actionreiches Spiel zu schaffen, das Strategie und rohe Gewalt miteinander verband. Statt eines Pucks oder Lederballes spielte man mit einer rostfreien Eisenkugel. Inspiriert wurde das Konzept von dem Film Rollerball aus dem Jahr 1975, der eine ähnliche Mischung aus Sport und Gewalt in einer dystopischen Zukunft zeigte. Während der Entwicklung von Speedball experimentierten sie mit verschiedenen Prototypen, um das Gameplay so flüssig und dynamisch wie möglich zu gestalten.

Dies zeigt sich in den verschiedenen Spielmechaniken, bei denen Spieler nicht nur Tore erzielen, sondern auch Punkte durch das Verletzen gegnerischer Spieler sammeln konnten. Ein erheblicher Rückstand war also immer wieder einholbar (ich wünschte mir sowas beim Fußball, dann würde ich es auch schauen...). Um eine zusätzliche Langzeitmotivation zu gewährleisten war auch ein Ligamodus integriert worden. Mit den erspielten Finanzen konnte man das Team leistungssteigern oder neue Spieler hinzukaufen. Auch dieses Spiel, dass wie Xenon 1988 den Markt erreichte, erhielt zahlreiche gute Kritiken in unzähligen Magazinen. 1989 erhielt Bitmap Brothers dafür zudem den goldenen Joystick, eine Auszeichnung für das Spiel des Jahres. Es verkaufte sich ebenso gut, wie Xenon und bewies, dass das kleine Unternehmen nicht nur ein One-Hit-Wonder war.

Besonders wichtig war den Entwicklern außerdem die grafische Gestaltung, weshalb sie mit talentierten Künstlern zusammenarbeiteten. Dies führte zu der einzigartigen, düsteren und metallischen Ästhetik, die charakteristisch für das Spiel wurde. Dabei zeigten sich die grafischen Talente von Dan Malone und Mark Coleman, die ihren Stil auch in späteren Werken hinterlassen würden. Mike Montgomery beschrieb ihre Vision mit den Worten: "Wir wollten ein Spiel schaffen, das die Spieler sofort fesselt und ihnen das Gefühl gibt, Teil einer brutalen, futuristischen Sportwelt zu sein.".

Während der Entwicklungszeit wurden mehrere Änderungen vorgenommen, um Speedball an die technischen Gegebenheiten verschiedener Plattformen anzupassen. Ursprünglich für den Amiga und den Atari ST entwickelt, wurde das Spiel später auch auf Plattformen wie MS-DOS, Commodore 64 und Sega Master System portiert. Jede Version wurde entsprechend optimiert, um die besten Ergebnisse für die jeweilige Hardware zu erzielen.

Nach seiner Veröffentlichung erhielt Speedball sowohl von Kritikern als auch von Spielern begeisterte Rückmeldungen. Besonders das innovative Gameplay, die beeindruckende Grafik und der hohe Wiederspielwert wurden gelobt. Das Spiel war ein kommerzieller Erfolg und trug wesentlich dazu bei, die Bitmap Brothers als eines der führenden Entwicklerstudios dieser Zeit zu etablieren. 1989 erhielt Bitmap Brothers dafür den goldenen Joystick, eine Auszeichnung für das Spiel des Jahres. Es verkaufte sich ebenso gut, wie Xenon und bewies, dass das kleine Unternehmen nicht nur ein One-Hit-Wonder war. Beide Titel legten den Grundstein für den Ruf des Studios, hochwertige und originelle Spiele zu entwickeln.

Xenon 2 - Megablast

1989 wurden die Gebete, Wünsche und Sehnsüchte der Fans des Erstlingswerks erhört, denn die Bitmap Brothers kündigten an, an einem Nachfolger zu Xenon zu arbeiten. Die Entwicklung begann kurz nach dem Erfolg des ersten Spiels, wobei das Team die technischen Möglichkeiten des Amigas und Atari ST maximal ausschöpfen wollte. Ziel war es, ein vertikal scrollendes Weltraum-Actionspiel zu erschaffen, das mit visueller Opulenz und innovativen Mechaniken beeindruckt. Die Programmierung übernahm jedoch nicht die Bitmap Brothers allein: Die Hauptarbeit erledigte The Assembly Line. Raffaele Cecco wurde fälschlicherweise mit der Programmierung in Verbindung gebracht, was jedoch nichtzutreffend ist. Die Bitmap Brothers fokussierten sich vielmehr auf das Design und die kreative Leitung des Projekts, während andere am technischen Feinschliff arbeiteten.

Das visuelle Design von Xenon 2 prägte maßgeblich Dan Malone, der als Hauptgrafiker für die charakteristische künstlerische Gestaltung verantwortlich war. Die Musik, die dem Spiel seinen unverwechselbaren Charakter verlieh, stammte von David Whittaker und basierte auf dem Song Megablast von Bomb the Bass. Whittaker adaptierte den Track Megablast (Hip Hop on Precinct 13) für das Spiel und schuf damit einen der ersten populären Soundtracks, der lizenzierte Popmusik in ein Videospiel integrierte. Whittaker, bekannt für seine Arbeiten an Titeln wie Shadow of the Beast und The Last Ninja 2, beschrieb später: „Die Zusammenarbeit mit den Bitmap Brothers war einzigartig. Sie hatten eine Vision, die sich nicht nur auf technische Leistung beschränkte, sondern auch darauf, eine emotionale Verbindung zwischen Spielern und Werk zu schaffen.“ Zwei Versionen des Tracks fanden ihren Weg ins Spiel: Das Titelthema blieb nahezu unverändert, während die In-Game-Musik in einer vereinfachten Variante eingesetzt wurde.

Die Entwicklung wurde von der engen Zusammenarbeit zwischen den Bitmap Brothers und anderen kreativen Köpfen geprägt. Mike Montgomery beschrieb den Entstehungsprozess als „eine intensive, aber kreative Phase“, während Eric Matthews betonte, wie wichtig es war, von Beginn an auf Features wie das umkehrbare Scrolling zu setzen. Diese Funktion ermöglichte es Spielern, taktische Entscheidungen zu treffen, und wurde zu einem zentralen Merkmal des Spiels. Zudem experimentierten die Entwickler mit verschiedenen Prototypen, um das Gameplay zu optimieren. Eine Anekdote berichtet, dass der ursprüngliche Prototyp ein deutlich schnelleres Scroll-Tempo hatte, das jedoch verlangsamt wurde, um den Spielern mehr Raum für strategische Überlegungen zu lassen.

Die Einführung einer Parallax-Scrolling-Technik galt als bahnbrechend und war technisch äußerst anspruchsvoll für die damalige Zeit. Die detaillierten Hintergründe sowie die feindlichen Designs wurden von der Presse als technische Meisterleistung gefeiert. "Wir wollten etwas schaffen, das Spieler sofort wiedererkennen, etwas mit einem einzigartigen Stil", äußerte Montgomery in einem Interview.

Nach der Veröffentlichung wurde Xenon 2: Megablast auf zahlreiche Plattformen portiert, darunter Amiga, Atari ST, MS-DOS, Sega Master System, Sega Mega Drive, Game Boy, Acorn Archimedes und Atari Jaguar. Jede Portierung wurde sorgfältig angepasst, um die Hardwaremöglichkeiten der jeweiligen Plattform voll auszunutzen. Während die Amiga-Version allgemein als die beste angesehen wird, mussten einige Portierungen, wie die für das Super Nintendo oder den Sega Mega Drive, technische Einschränkungen hinnehmen, insbesondere beim Sounddesign. Sprachsamples, die die Amiga-Version aufwerteten, fehlten in diesen Umsetzungen, während die CDTV-Version harsche Kritik erntete, da sie keinerlei Verbesserungen gegenüber dem Original bot, obwohl dies möglich gewesen wäre.

Das Spiel wurde weltweit von der Fachpresse gefeiert, wobei insbesondere Grafik, Soundtrack und innovatives Gameplay hervorgehoben wurden. Zeitschriften wie Amiga Power und CU Amiga lobten Xenon 2 als eines der besten Spiele seiner Zeit. Japanische Kritiker würdigten die künstlerische Ausrichtung, während in den USA der Schwierigkeitsgrad gelegentlich als frustrierend empfunden wurde. Dennoch konnte dies den kommerziellen Erfolg des Spiels nicht beeinträchtigen. Schätzungen zufolge verkaufte sich Xenon 2 mehrere Hunderttausend Mal weltweit, wodurch es zu einem wirtschaftlichen Triumph wurde.Xenon 2: Megablast bleibt ein Kultspiel, das nicht nur die Ästhetik und Technik seiner Ära definierte, sondern auch als Inspiration für spätere Generationen von Entwicklern diente. Es zeigt die Leidenschaft und den Innovationsgeist der Bitmap Brothers und steht exemplarisch für die kreative Blütezeit des frühen Videospielzeitalters.

Die Bitmap Brüder waren nun eine der gefragtesten Entwickler Großbritanniens, wenn nicht gar in ganz Europa. Das Unternehmen machte sich diesen Umstand zu Nutze und begann mit Computermagazinen zusammen zu arbeiten. Für diesen Zweck wurden die ersten Demoversionen ihrer neuen Spiele zur Verfügung gestellt, die dann durch die Magazine ein weiteres Publikum erreichen würde. Begonnen wurde diese Praxis mit Cadaver, dass 1990 entwickelt und erneut von Image Works veröffentlicht wurde. Wieder hatten die Männer rund um Mike Montgomery das Genre gewechselt und sich auf neuem Gebiet versucht. Das isometrische Action-Adventure, das für Amiga, Atari ST und MS-DOS erschien begann mit dem Konzept ein tiefgründiges und herausforderndes Abenteuer zu schaffen, das sich durch seine technische Raffinesse und seinen einzigartigen Stil auszeichnet. Die Bitmap Brothers, bekannt für ihre innovativen Ansätze, wollten mit Cadaver ein Spiel entwickeln, das sowohl durch seine Rätsel als auch durch seine Atmosphäre besticht. Mike Montgomery, einer der Gründer des Studios, beschrieb die Entwicklung als eine Phase intensiver Kreativität und Zusammenarbeit. Er sagte: „Wir wollten ein Spiel schaffen, das die Spieler nicht nur unterhält, sondern sie auch dazu bringt, nachzudenken und zu experimentieren.“

Die Handlung von Cadaver dreht sich um Karadoc, einen zwergischen Dieb, der das Schloss Wulf betritt, um den Nekromanten Dianos zu besiegen und dessen Schätze zu bergen. Das Spiel besteht aus fünf Ebenen, die verschiedene Bereiche des Schlosses darstellen, von den Dungeons bis hin zu den königlichen Gemächern. Die Spieler müssen Rätsel lösen, Gegenstände sammeln und kombinieren sowie gelegentlich Monster bekämpfen. Die isometrische Perspektive und die detaillierte Grafik, gestaltet von Künstlern wie Daniel Malone und Robin Chapman, wurden von der Fachpresse als wegweisend gelobt. Die Programmierung übernahmen Mike Montgomery und Sean Griffiths, während Richard Joseph für den Soundtrack verantwortlich war. Joseph, ein renommierter Komponist, der auch an Spielen wie The Chaos Engine und Speedball 2 arbeitete, schuf eine atmosphärische Musik, die die düstere Stimmung des Spiels perfekt einfängt.

Die Entwicklungszeit von Cadaver war geprägt von Experimenten und Innovationen. Ursprünglich plante man mehr Action-Elemente einzubauen, entschied sich jedoch letztendlich für einen stärkeren Fokus auf Rätsel, um das Spiel von anderen Titeln abzuheben. Die Bitmap Brothers arbeiteten eng mit Image Works zusammen, um sicherzustellen, dass das Spiel sowohl technisch als auch kommerziell erfolgreich ist. In einer Pressemitteilung betonte das Studio, dass Cadaver ein „Spiel für Denker“ sei, das die Spieler dazu ermutigt, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden.

Nach seiner Veröffentlichung wurde Cadaver auf mehreren Plattformen portiert, darunter der Acorn Archimedes. Eine geplante Version für den Sega Mega Drive wurde jedoch nie realisiert. Das Spiel erhielt weltweit positive Kritiken, insbesondere für seine Grafik, seine Rätsel und seine technische Umsetzung. Zeitschriften wie Amiga Power und CU Amiga lobten das Spiel als eines der besten seiner Zeit. In Deutschland wurde es im Amiga Joker als „Hit“ ausgezeichnet. Trotz der positiven Resonanz war der kommerzielle Erfolg von Cadaver im Vergleich zu anderen Bitmap-Brothers-Spielen wie Speedball 2 eher moderat. Es wird geschätzt, dass das Spiel weltweit mehrere Zehntausend Einheiten verkaufte. Erneut konnte sich das Programmierteam zahlreiche Preise sichern, darunter drei mal den Titel Spiel des Jahres 1990. Daher lag es nahe ein Add-on zu veröffentlichen, dass des Namen Cadaver: The Payoff trug und vier weitere Levels bot. Zu diesen neun Level kamen zudem noch drei weitere, die jedoch nur für die Demo-Versionen entwickelt worden waren. Da diese Versionen ebenso anspruchsvoll wie die Orginale waren, war es kein Wunder, dass auch Cadaver sich einer breiten Spielerunterstützung gewiss sein konnte.

Cadaver war nicht frei von Kontroversen. Einige Spieler kritisierten den hohen Schwierigkeitsgrad und die manchmal unlogischen Rätsel. Andere bemängelten die Steuerung, die aufgrund der isometrischen Perspektive und der Joystick-Navigation als gewöhnungsbedürftig empfunden wurde. Dennoch bleibt das Spiel ein Kultklassiker, der für seine Zeit technisch und künstlerisch beeindruckend war. Richard Joseph beschrieb seine Arbeit an Cadaver später als eine der kreativsten Phasen seiner Karriere und betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Bitmap Brothers für den Erfolg des Projekts war.

Gemäß ihrer bisherigen Veröffentlichungspolitik kam nach einem neuen Spiel stets ein Sequel und auch bei ihrem nächsten Projekt sollte es nicht anders sein. 1990, kurze Zeit nach Cadaver, veröffentlichte das nun sehr bekannte Unternehmen Speedball 2: Brutal Deluxe. Die Entwicklungszeit war geprägt von Experimenten und Innovationen. So entstand die ursprüngliche Idee für Speedball 2 während eines Teamtreffens in einem Pub, wo die ersten Verbesserungen zum Vorgänger auf einem Bierdeckel skizziert wurden. Dan Malone, der für die ikonischen Grafiken verantwortlich war, entwarf die detailreichen Arenen und Charakterdesigns, die später als Meilensteine der Videospielgrafik gelobt wurden. Die Programmierung lag in den Händen von Robert Trevellyan, während Richard Joseph gemeinsam mit Nation 12 den Soundtrack des Spiels komponierte. Besonders der Titel „Brutal Deluxe“ erlangte große Bekanntheit und brachte dem Spiel 1991 den Golden Joystick Award für den besten Soundtrack ein.

Gemäß ihrer bisherigen Veröffentlichungspolitik kam nach einem neuen Spiel stets ein Sequel und auch bei ihrem nächsten Projekt sollte es nicht anders sein. 1990, kurze Zeit nach Cadaver, veröffentlichte das nun sehr bekannte Unternehmen Speedball 2: Brutal Deluxe. Die Entwicklungszeit war geprägt von Experimenten und Innovationen. So entstand die ursprüngliche Idee für Speedball 2 während eines Teamtreffens in einem Pub, wo die ersten Verbesserungen zum Vorgänger auf einem Bierdeckel skizziert wurden. Dan Malone, der für die ikonischen Grafiken verantwortlich war, entwarf die detailreichen Arenen und Charakterdesigns, die später als Meilensteine der Videospielgrafik gelobt wurden. Die Programmierung lag in den Händen von Robert Trevellyan, während Richard Joseph gemeinsam mit Nation 12 den Soundtrack des Spiels komponierte. Besonders der Titel „Brutal Deluxe“ erlangte große Bekanntheit und brachte dem Spiel 1991 den Golden Joystick Award für den besten Soundtrack ein.

Spielerisch brachte Speedball 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger zahlreiche Erweiterungen. Jede der zwei Teams bestand aus neun Spielern, die auf einem futuristischen Spielfeld agierten. Neben den Toren boten verschiedene Spielfeldobjekte Punkte durch Bonusziele und das Verletztwerden gegnerischer Spieler. Neu eingeführte Multiplikatoren und Power-Ups erlaubten den Spielern strategisch tiefere Spielzüge. Zwischen den Partien konnte die eigene Mannschaft mithilfe von Credits aufgerüstet oder durch den Kauf neuer Spieler verstärkt werden. Dieses Managementelement hob Speedball 2 deutlich von anderen Spielen ab und sprach sowohl Gelegenheitsspieler als auch ambitionierte Gamer an. Nach der Veröffentlichung wurde das Spiel für zahlreiche Plattformen portiert, darunter Amiga, Atari ST, MS-DOS, Sega Mega Drive, Commodore 64, Game Boy und Acorn Archimedes. Jede Portierung wurde optimiert, wobei die Amiga-Version vielfach als die ultimative Version angesehen wird. Einige Portierungen, darunter die für den Sega Mega Drive, mussten jedoch leichte technische Einschränkungen hinnehmen. Eine ursprünglich geplante Version für das Super Nintendo kam nie zustande.

In Deutschland erntete das Spiel im Amiga Joker Bestnoten, während es auch in den USA und Japan hohe Wertungen und stabile Verkaufszahlen erreichte. Schätzungen zufolge konnte das Spiel weltweit mehrere Hunderttausend Einheiten absetzen, was es zu einem der erfolgreichsten Titel der Bitmap Brothers machte.

Trotz seines Erfolges blieb das Spiel nicht ohne Kontroversen. Manche Kritiker sahen die Betonung auf Gewalt und Brutalität kritisch, die insbesondere für jüngere Spieler als problematisch wahrgenommen wurde. Mike Montgomery verteidigte jedoch die Entscheidung und erklärte, dass das Spiel eine überzogene Realität darstelle und den Spielern die Möglichkeit biete, in einem sicheren Umfeld zu experimentieren.

Renegade

1991 änderte sich das Leben der Bitmap Brothers entscheidend, als sie den Entschluss fassten, nicht nur Spiele zu entwickeln, sondern sie auch selbst zu produzieren und zu vertreiben. Ihre bisherigen Spiele waren über verschiedene Distributoren veröffentlicht worden, doch die Bitmap Brothers sahen hierin eine Schwachstelle. Laut Mike Montgomery: „Es war offensichtlich, dass wir zwar großartige Spiele machten, aber der eigentliche Gewinn anderswo landete. Wir wussten, dass wir mit unserem Namen und unserer Reputation auf eigenen Beinen stehen konnten.“ Ihr Ruf als Qualitätsmarke ermöglichte es, Kredite aufzunehmen, die für den Aufbau der Infrastruktur als Publisher nötig waren.

Gleichzeitig wollten die Bitmap Brothers eine Plattform schaffen, die auch anderen Entwicklern Vorteile verschaffen konnte. Laut Eric Matthews: „Die Art und Weise, wie Publisher damals Programmierer und Entwickler behandelten, war frustrierend. Wir wollten zeigen, dass es auch anders geht. Verträge sollten fair und transparent sein, und die Entwickler sollten die Mittel und den Ruhm bekommen, den sie verdienen.“ Ihr neues Label nannten sie Renegade, ein Name, der ihre Absicht unterstrich, die traditionellen Mechanismen der Branche zu hinterfragen und zu erneuern.

Das erste Spiel, das unter dem neuen Label veröffentlicht wurde, war Gods. Gods wurde 1991 von den Bitmap Brothers entwickelt und von Renegade Software veröffentlicht. Es handelt sich um ein Action-Plattformspiel, das für den Amiga und den Atari ST entwickelt wurde und später auf zahlreiche andere Plattformen portiert wurde. Die Idee hinter Gods war es, ein Spiel zu schaffen, das sowohl durch seine technische Brillanz als auch durch sein Gameplay überzeugt. Mike Montgomery, einer der Gründer der Bitmap Brothers, erklärte: „Wir wollten ein Spiel entwickeln, das die Spieler nicht nur herausfordert, sondern sie auch in eine Welt eintauchen lässt, die visuell und akustisch beeindruckt.“ Die Handlung des Spiels dreht sich um einen Helden, der von den Göttern beauftragt wird, die Stadt der Götter von Monstern zu befreien, um Unsterblichkeit zu erlangen. Das Spiel kombiniert klassische Plattform-Elemente mit Rätseln und strategischen Entscheidungen, die den Spieler dazu zwingen, sorgfältig über seine Aktionen nachzudenken. Einer der prägendsten Aspekte von Gods war seine beeindruckende Grafik. Der Composer und Sound Designer, Richard Joseph, war dafür verantwortlich, die Musik und Soundeffekte zu gestalten, die zu dem epischen Gefühl des Spiels beitrugen. Die Bitmap Brothers hatten damals den Ruf, für ihre künstlerische Vision und die Detailverliebtheit in der Gestaltung bekannt zu sein, und Gods war da keine Ausnahme. Die pixelgenauen Animationen und die detailreichen Hintergründe trugen nicht nur zur Atmosphäre bei, sondern setzten auch einen neuen Standard für Grafik und Animation in Videospielen. Es war ein frühes Beispiel für eine sorgfältig gestaltete, filmische Präsentation in einem interaktiven Medium.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal war die wirtschaftliche Komplexität des Spiels. In Gods musste der Spieler Münzen sammeln, um Waffen und Heilmittel zu kaufen, die in späteren Abschnitten des Spiels notwendig wurden. Dies fügte eine strategische Komponente hinzu, da die Spieler nicht nur ihre Fähigkeiten im Kampf, sondern auch ihre Ressourcenverwaltung verbessern mussten.

Gods wurde ein Erfolg, gewann zahlreiche internationale Preise und erntete Lob für seine Kreativität. Es gilt als eines der ikonischen Werke der Videospielgeschichte der frühen 1990er Jahre und erlangte aufgrund seiner technischen Innovationen und seiner visuellen Gestaltung schnell Kultstatus. Es war das erste Spiel von The Bitmap Brothers, das auf den größeren Märkten, insbesondere in den USA, eine breite Anerkennung fand, auch wenn dort die Verkaufszahlen, im Gegensatz zu Europa, nicht sonderlich hoch waren. Einige Berichte aus dieser Zeit besagen, dass das Spiel insbesondere in den USA aufgrund seiner Komplexität und des hohen Schwierigkeitsgrads schwer zugänglich war, was die Verkaufszahlen etwas bremste. Kritiker lobten die kreative Gestaltung und das Gameplay, aber das Spiel konnte die breite Masse nicht so stark begeistern wie andere große Titel jener Zeit. Dennoch belaufen sich die Verkaufszahlen von Gods weltweit auf mehrere hundertausende Einheiten. Das Spiel wurde auf zahlreichen Plattformen veröffentlicht, einschließlich des Amiga, Atari ST, MS-DOS und sogar auf der Sega Mega Drive-Konsole. Die Konvertierung auf die Sega-Konsole erlangte ebenfalls Anerkennung, jedoch wurde die technische Umsetzung im Vergleich zur Originalversion für den Amiga oft kritisiert. Besonders der Sound und die Animationen litten unter den technischen Einschränkungen der Hardware.

Magic Pockets

Mit Magic Pocket versuchte man sich 1991 an einem Plattformspiel, dass sich an ein jüngeres Publikum richtete. Die Entstehungsgeschichte von Magic Pockets begann in den späten 1980er Jahren, als die Bitmap Brothers mit ihren frühen Erfolgen wie Xenon und Speedball bereits einen Namen gemacht hatten. Das Team, zu dem Mike Montgomery und Eric Matthews gehörten, wollte ein Spiel entwickeln, das sich stark von den bisherigen Projekten unterschied. Es sollte kein weiteres futuristisches Rennspiel oder sportliches Actionspiel sein, sondern ein charmantes, humorvolles Plattform-Spiel mit einer fantasievollen Story und einem einzigartigen visuellen Stil. Protagonist des Spiels war das *Bitmap Kid*, ein Junge mit magischen Hosen, die über unbegrenzten Stauraum verfügten. Eric Matthews bemerkte hierzu augenzwinkernd: *„Ja, die Idee war ein bisschen verrückt, aber genau das macht es aus. Wir wollten etwas schaffen, das gleichzeitig humorvoll und einprägsam ist.“* Das Spiel hatte eine charmante und verspielte Atmosphäre, die durch die farbenfrohen Grafiken und die niedlichen Animationen unterstützt wurde. Richard Joseph, der auch den Soundtrack für Gods komponiert hatte, war auch für die Musik in Magic Pockets verantwortlich. Seine Arbeit wurde besonders gelobt, da er eine magische und lebendige Klanglandschaft schuf, die perfekt zur visuellen Ästhetik des Spiels passte. Die Musik trug entscheidend dazu bei, die Atmosphäre des Spiels zu verstärken, das von der ersten bis zur letzten Sekunde den Eindruck vermittelte, dass es sich um eine Fantasiewelt handelt, die darauf wartet, entdeckt zu werden.

Die Entwicklungszeit von Magic Pockets war relativ kurz im Vergleich zu anderen Projekten der Bitmap Brothers. Das Team hatte bereits eine fundierte Erfahrung in der Spieleentwicklung und konnte daher auf ein effizientes Arbeitsumfeld zurückgreifen. Die technische Umsetzung war jedoch nicht ohne Herausforderungen, insbesondere da sie auf den limitierten Ressourcen der damaligen Plattformen arbeiten mussten. Magic Pockets war technisch anspruchsvoll, mit flüssigen Animationen und einer hohen Detailgenauigkeit in den Hintergründen. Diese Features wurden später als Teil des einzigartigen Charmes des Spiels hervorgehoben.

Magic Pockets wurde ebenfalls positiv aufgenommen und profitierte von seiner Einbindung in die britischen Kindersendungen Motormouth und Going Live, die es Zuschauern ermöglichten, das Spiel live per Sprachkommando zu steuern. Diese kreative Marketingstrategie sorgte für zusätzliche Bekanntheit, obwohl das Spiel letztlich nicht ganz an die Verkaufszahlen seiner Vorgänger herankam. Magic Pockets erreichte weltweite Verkaufszahlen von etwa 500.000 Einheiten, was angesichts der Einschränkungen der Zielgruppen und der Marktbedingungen als respektabler Erfolg angesehen werden kann. Die Konvertierungen auf andere Plattformen, einschließlich des Sega Mega Drive und des PC, sorgten für eine Erweiterung des Marktes, aber die Qualität der Umsetzung variierte je nach Plattform. Besonders die Versionen für den Mega Drive und die DOS-PC-Versionen erhielten gemischte Kritiken, da die Grafiken und der Sound aufgrund der technischen Einschränkungen der jeweiligen Systeme etwas darunter litten.

In den frühen 1990er Jahren begann die Dominanz der klassischen 16-Bit-Computer wie Amiga und Atari ST langsam zu bröckeln. Montgomery reflektierte die Herausforderungen dieser Zeit: „Die Raubkopien waren eine echte Plage, und der Markt für PCs und Konsolen begann zu boomen. Wir wussten, dass wir uns anpassen mussten.“ Aus diesem Grund beschlossen die Bitmap Brothers, die Qualität ihrer Spiele weiter zu steigern und sie für verschiedene Plattformen zugänglich zu machen.

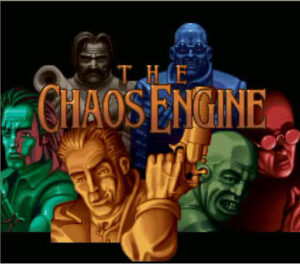

Mit diesem Ziel vor Augen begann die zweijährige Entwicklung von The Chaos Engine, das 1993 erschien. The Chaos Engine, entwickelt von den Bitmap Brothers und veröffentlicht 1993 von Renegade Software, ist ein ikonisches Top-Down-Run-and-Gun-Spiel, das in einer Steampunk-Welt angesiedelt ist. Die Handlung spielt im viktorianischen England, wo eine Maschine, die Chaos Engine, durch einen Unfall außer Kontrolle gerät und die Welt in Chaos stürzt. Die Spieler übernehmen die Rolle von Söldnern, die versuchen, die Maschine zu zerstören und die Ordnung wiederherzustellen. Die Entwicklung des Spiels begann mit der Vision, ein actiongeladenes und strategisches Spielerlebnis zu schaffen, das durch seinen einzigartigen Stil und seine technische Raffinesse hervorsticht. Mike Montgomery, einer der Gründer der Bitmap Brothers, erklärte: „Wir wollten ein Spiel entwickeln, das nicht nur Spaß macht, sondern auch visuell und akustisch beeindruckt.“ Dan Malone, der der für die visuelle Gestaltung verantwortlich war, sagte dazu: „Wir wollten etwas schaffen, das Spieler in diese alternative Welt hineinzieht, mit allen Details und Überraschungen, die sie entdecken können,“*

Mit diesem Ziel vor Augen begann die zweijährige Entwicklung von The Chaos Engine, das 1993 erschien. The Chaos Engine, entwickelt von den Bitmap Brothers und veröffentlicht 1993 von Renegade Software, ist ein ikonisches Top-Down-Run-and-Gun-Spiel, das in einer Steampunk-Welt angesiedelt ist. Die Handlung spielt im viktorianischen England, wo eine Maschine, die Chaos Engine, durch einen Unfall außer Kontrolle gerät und die Welt in Chaos stürzt. Die Spieler übernehmen die Rolle von Söldnern, die versuchen, die Maschine zu zerstören und die Ordnung wiederherzustellen. Die Entwicklung des Spiels begann mit der Vision, ein actiongeladenes und strategisches Spielerlebnis zu schaffen, das durch seinen einzigartigen Stil und seine technische Raffinesse hervorsticht. Mike Montgomery, einer der Gründer der Bitmap Brothers, erklärte: „Wir wollten ein Spiel entwickeln, das nicht nur Spaß macht, sondern auch visuell und akustisch beeindruckt.“ Dan Malone, der der für die visuelle Gestaltung verantwortlich war, sagte dazu: „Wir wollten etwas schaffen, das Spieler in diese alternative Welt hineinzieht, mit allen Details und Überraschungen, die sie entdecken können,“*

Chaos Engine

Die Programmierung übernahmen Stephen Cargill und Mike Montgomery, während Richard Joseph den Soundtrack komponierte. Joseph, bekannt für seine Arbeit an Speedball 2 und Gods, schuf eine atmosphärische Musik, die die düstere Stimmung des Spiels perfekt einfängt. Eine Anekdote aus der Entwicklungszeit besagt, dass die Bitmap Brothers ursprünglich planten, das Spiel mit einem anderen Schwierigkeitsgrad zu veröffentlichen, sich jedoch aufgrund von Feedback aus frühen Tests dazu entschieden, das Balancing anzupassen, um es für ein breiteres Publikum zugänglicher zu machen.

*The Chaos Engine* setzte neue Maßstäbe für Spieldesign und Atmosphäre und erschien auf einer Vielzahl von Plattformen, darunter MS-DOS, SNES, Mega Drive und verschiedene Amiga-Modelle. Besonders bemerkenswert war die Portierung für RISC OS, ein System, das damals nur von wenigen Spielen unterstützt wurde. Trotz der wachsenden Konkurrenz durch Konsolen blieben die Bitmap Brothers ihrer Vision treu, Spiele mit unverwechselbarem Stil und technischer Brillanz zu entwickeln.

Das Spiel bewies noch einmal allen Kritikern, zu was die alten 16bit Modelle fähig waren, zeigten Renegade allerdings auch, zu was die Kopierszene fähig war. Viele Spieler besaßen es, gekauft hatten es die wenigsten. Doch es reichte, um die Entwicklung eines Nachfolgers (The Chaos Engine 2) in Auftrag zu geben, ein Abschiedsgeschenk an die Freundin, den Amiga. The Chaos Engine war für den Atari ST bereits das letzte Spiel gewesen. Der Amiga und das CD 32 konnten sich noch auf eine Fortsetzung freuen, die allerdings erst 1996 erschien, zu einer Zeit also, als Commodore schon lange vergangen war und nur noch die wenigsten Spieler einen Amiga besaßen. Bemerkenswerterweise kam das Spiel jedoch nie für andere Systeme auf den Markt, obwohl die wenigen Magazine, die das Spiel testeten, ihm außergewöhnliche Fähigkeiten bescheinigten.

Nachdem nur noch wenige Systeme auf dem Markt blieben, konzentrierte sich das kleine Unternehmen nun in erster Linie auf den MS-DOS PC und begann mit der Entwicklung ihres ersten Echtzeitstrategiespiels "Z". In einem futuristischen Szenario kämpfen zwei Roboterarmeen um die Vorherrschaft auf diversen Planeten. Im Einzelspielerszenario erhält man Befehle vom Robotergeneral Zod, der die jeweilige Mission damit erklärt und in seiner eigenen Art kommentiert. Entgegen damaligen Strategiespielen war bei "Z" das Errichten von Basen und Depots nicht möglich, statt dessen war es nötig bestimmte Gebiete zu übernehmen und die vorhandenen Fabriken zu besetzen, die sofort begannen weitere Blechkumpanen herzustellen. Das Spiel bot drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die sich jedoch alle ähnelten: Zerstörung der Basis, Übernahme der Basis oder Zerstörung aller feindlichen Streitkräfte. Dafür war das Gameplay deutlich ausgereifter. Nahmen Roboter ein Fahrzeug als Fortbewegungsmittel, konnte der Fahrer zwar eliminiert werden, das Fahrzeug jedoch konnte durchaus weiter genutzt und übernommen werden. Auch die KI der eigenen und gegnerischen Einheiten war weit entwickelt und erlaubte interessante Spielsituationen. Zahlreiche Computermagazine lobten das neue Strategiespiel und attestierten ihm das Talent den Genrekönig Command & Conquer von Thron stoßen zu können. Die Käufer sahen dies allerdings anders. Auch wenn diejenigen, die es besaßen, voller Lob waren, es war nicht ausreichend für einen kommerziellen Erfolg. Das Spiel blieb in den Regalen stehen, kaum jemand interessierte sich für "Z". Auch die Portierungen für Playstation und Sega Saturn erlitten das gleiche Schicksal.

Nachdem nur noch wenige Systeme auf dem Markt blieben, konzentrierte sich das kleine Unternehmen nun in erster Linie auf den MS-DOS PC und begann mit der Entwicklung ihres ersten Echtzeitstrategiespiels "Z". In einem futuristischen Szenario kämpfen zwei Roboterarmeen um die Vorherrschaft auf diversen Planeten. Im Einzelspielerszenario erhält man Befehle vom Robotergeneral Zod, der die jeweilige Mission damit erklärt und in seiner eigenen Art kommentiert. Entgegen damaligen Strategiespielen war bei "Z" das Errichten von Basen und Depots nicht möglich, statt dessen war es nötig bestimmte Gebiete zu übernehmen und die vorhandenen Fabriken zu besetzen, die sofort begannen weitere Blechkumpanen herzustellen. Das Spiel bot drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die sich jedoch alle ähnelten: Zerstörung der Basis, Übernahme der Basis oder Zerstörung aller feindlichen Streitkräfte. Dafür war das Gameplay deutlich ausgereifter. Nahmen Roboter ein Fahrzeug als Fortbewegungsmittel, konnte der Fahrer zwar eliminiert werden, das Fahrzeug jedoch konnte durchaus weiter genutzt und übernommen werden. Auch die KI der eigenen und gegnerischen Einheiten war weit entwickelt und erlaubte interessante Spielsituationen. Zahlreiche Computermagazine lobten das neue Strategiespiel und attestierten ihm das Talent den Genrekönig Command & Conquer von Thron stoßen zu können. Die Käufer sahen dies allerdings anders. Auch wenn diejenigen, die es besaßen, voller Lob waren, es war nicht ausreichend für einen kommerziellen Erfolg. Das Spiel blieb in den Regalen stehen, kaum jemand interessierte sich für "Z". Auch die Portierungen für Playstation und Sega Saturn erlitten das gleiche Schicksal.

Vier Jahre wurde es still um The Bitmap Brothers und keine Informationen verließen das kleine Unternehmen. Erst im Jahr 2000 kamen die Brüder wieder zurück und überraschten die Fangemeinde mit einem weiteren Ableger der Speedball Serie namens Speedball 2100, dass nur für die Playstation entwickelt wurde. Speedball 2100 war kein 2D-Spiel mehr, sondern erhielt von den Schöpfern eine weitere Dimension, die das Spielgeschehen aus der Ich-Perspektive erleben lassen sollte. Nun war es auch möglich Spieler und Team individuell zu gestalten, doch Erfolg war ihnen damit nicht vergönnt. Weder Kritiker noch Spieler, konnten sich für das Spiel erwärmen und bemängelten das fehlende Tempo, aber auch die Spielbarkeit des Vorgängers. Schnell verschwand Speedball 2100 wieder aus dem Sortiment der Händler.

Ein Jahr später versuchte das Unternehmen mit einem Nachfolger des preisgekrönten, aber vom Spieler ignorierten "Z" wieder Boden gut zu machen, dass bereits im August 2000 angekündigt wurde. Z: Steel Soldiers erschien am 15. Juni 2001 ausschließlich für den PC und war erneut um eine Dimension erweitert worden. Die Bedienung wurde erheblich vereinfacht und der Humor verstärkt. Auch die technische Entwicklung ging nicht spurlos an "Z" vorbei und das Spiel bot alle damalig neuesten Effekte: Reflektionen, Schattendarstellung, Wettereffekte, sowie andere Umweltbedingungen wurden integriert. Zudem war das Spielfeld dreh- und zoombar und ermöglichte so die bestmöglichen Visualisierungen. Auch der Fahrzeugpark wurde um See- und Luftfahrzeuge erweitert. Das Spiel war lange Zeit von den Fans erwartet worden, die sich zudem vermehrt hatten. Das Spiel hatte erst später, wie Blade Runner als Film, den Kultstatus erhalten, den es eigentlich verdient hätte. Auch der Nachfolger erhielt zumeist positive Kritiken, die es vor allem aufgrund der KI, der Soundkulisse und auch der Maps erhielt. Andere Magazine bescheinigten dem Spiel allerdings, dass es keine allzu Große Herausforderung für Spezialisten dieses Genre sei und sich zudem nicht sehr von Genrekollegen unterscheide, die zu dieser Zeit auf dem Markt waren (u.a. StarCraft oder Ground Control). Dies führte auch dazu, dass Z: Steel Soldiers nicht gegen die Genrekönige Warcraft II und Command & Conquer bestehen konnte.

Bitmap Brothers konnte sich nicht mehr auf dem Markt behaupten. An den Spielen lag es sicherlich nicht, schließlich waren sie nicht schlechter als die der Konkurrenz. Vielmehr wurde der Markt immer mehr durch große Unternehmen dominiert, die genügend finanzielle Ressourcen besaßen, jedes Spiel deutlich aufzuwerten. Die Bitmap Brothers hatte dies nicht und sah sich gezwungen mit anderen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Wieder wurde versucht ein weiteres Speedball Remake auf den Markt zu werfen, doch schon bei der Entwicklung sah man wohl die Sinnlosigkeit solch eines Unterfangens ein und beendete die Entwicklung in kürzester Zeit. Stattdessen begann man mit der Entwicklung eines weiteren Echtzeitstrategiespiels, dass im Mai 2003 unter dem Namen World War II: Frontline Command veröffentlicht wurde und als Thematik, wie der Name bereits sagt, den Zweiten Weltkrieg umfasste. Als Engine kam eine erweiterte Version der Z: Steel Soldiers-Engine zum Einsatz, die nun jedoch keine futuristischen Planeten, sondern europäische Schauplätze kreieren musste. Der Spieler erhielt die Kontrolle über damalige Waffentechnik und war beauftragt Europa vor der deutschen Invasion zu schützen. Wieder mussten keine Ressourcen gesammelt oder Gebäude errichtet werden, sondern Gebiete erobert, Brücken vernichtet oder Bunker ausgeboben werden. Obwohl die Magazine dem Spiel wieder gute Bewertungen attestierten, konnte sich auch dieses Spiel nicht wirklich durchsetzen und zeigte Mike Montgomery, dass die Ära der Bitmap Brothers eigentlich seit langer Zeit vorbei war. Er und John Phillips ließen alle Arbeiten für das Unternehmen ruhen und begannen, gemeinsam mit Jon Hare, dem Gründer von Sensible Software, ein neues Unternehmen, namens Tower Studios. Mit diesem Schritt war Bitmap Brothers endgültig geschlossen.

Der US-amerikanische Computerhersteller versuchte sich mit der nach ihr benannten Modellreihe einen Teil des Kuchens, der sich mit dem Erwachen des Heimcomputers bildete, zu sichern. Als Basismodell stellte das Unternehmen den SV-318 dar, dessen Namen mich eher an einen verschollenen Planeten aus der Aliens Filmreihe erinnerte, mit diesem in keinem Zusammenhang stand, wenn er auch von der Optik durchaus Dienst auf der Nostromo hätte führen können. Wie viele Computer dieser Zeit, mit einem Zilog

Der US-amerikanische Computerhersteller versuchte sich mit der nach ihr benannten Modellreihe einen Teil des Kuchens, der sich mit dem Erwachen des Heimcomputers bildete, zu sichern. Als Basismodell stellte das Unternehmen den SV-318 dar, dessen Namen mich eher an einen verschollenen Planeten aus der Aliens Filmreihe erinnerte, mit diesem in keinem Zusammenhang stand, wenn er auch von der Optik durchaus Dienst auf der Nostromo hätte führen können. Wie viele Computer dieser Zeit, mit einem Zilog

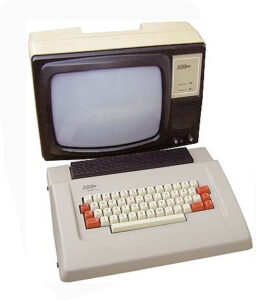

Nicht nur die üblichen Verdächtigen entwickelten in den Pioniertagen Homecomputer Modelle, auch eher international unbekannte Unternehmen wagten sich in dieser digitalen Goldgräberzeit an das neue Medium. Zu diesen weniger bekannten Namen gehörte auch das schwedische Unternehmen Luxor, das mit dem ABC 80 wichtige Marktanteile, vor allem in der Heimat, sichern wollte. Dabei setzte man auf Dataindustrier AB, dessen Kind der ABC 80 war. Der gesamte Computer wurde dort, gemeinsam mit Scandia Metric, die zuvor einschlägige Erfahrungen sammeln konnten, entwickelt. Luxor selbst war in Schweden als einer der größten TV Geräte Hersteller bekannt und besaß daher auch die entsprechenden Kapazitäten und Einrichtungen, um den ABC 80 zu fertigen. Darüber hinaus konnte praktischerweise ein modifizierte 12“ Schwarz-Weiß-Fernseher als spezieller Monitor verkauft werden, der sich nur in wenigen Merkmalen von seinen Vorfahren unterschied. Im Textmodus konnten 40 x 24 Zeichen dargestellt werden. Der Grafikmodus ermöglichte ein Bild von 78 x 72 Pixeln.

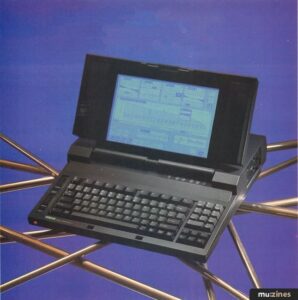

Nicht nur die üblichen Verdächtigen entwickelten in den Pioniertagen Homecomputer Modelle, auch eher international unbekannte Unternehmen wagten sich in dieser digitalen Goldgräberzeit an das neue Medium. Zu diesen weniger bekannten Namen gehörte auch das schwedische Unternehmen Luxor, das mit dem ABC 80 wichtige Marktanteile, vor allem in der Heimat, sichern wollte. Dabei setzte man auf Dataindustrier AB, dessen Kind der ABC 80 war. Der gesamte Computer wurde dort, gemeinsam mit Scandia Metric, die zuvor einschlägige Erfahrungen sammeln konnten, entwickelt. Luxor selbst war in Schweden als einer der größten TV Geräte Hersteller bekannt und besaß daher auch die entsprechenden Kapazitäten und Einrichtungen, um den ABC 80 zu fertigen. Darüber hinaus konnte praktischerweise ein modifizierte 12“ Schwarz-Weiß-Fernseher als spezieller Monitor verkauft werden, der sich nur in wenigen Merkmalen von seinen Vorfahren unterschied. Im Textmodus konnten 40 x 24 Zeichen dargestellt werden. Der Grafikmodus ermöglichte ein Bild von 78 x 72 Pixeln. Das japanische Unternehmen Yamaha baute im Laufe seiner Karriere nicht nur Feuerstühle und Klavierkonzerte, sondern tatsächlich auch ein Laptop, dass allerdings nicht direkt für den Musikprofi entwickelt wurde, der bei Sonnenuntergang eine Partitur für das japanische Philharmonie Orchester kreieren würde, sondern vielmehr für den Einsatz im Backstage oder Aufnahmen gedacht war. Die Entwicklung des C1 wurde von Yamahas spezialisierten Ingenieurteams durchgeführt, die bereits Erfahrung in der Entwicklung von Musikinstrumenten und Audiotechnologie hatten. Ihr Ziel war es, einen Computer zu schaffen, der die spezifischen Anforderungen von Musikern erfüllte.

Das japanische Unternehmen Yamaha baute im Laufe seiner Karriere nicht nur Feuerstühle und Klavierkonzerte, sondern tatsächlich auch ein Laptop, dass allerdings nicht direkt für den Musikprofi entwickelt wurde, der bei Sonnenuntergang eine Partitur für das japanische Philharmonie Orchester kreieren würde, sondern vielmehr für den Einsatz im Backstage oder Aufnahmen gedacht war. Die Entwicklung des C1 wurde von Yamahas spezialisierten Ingenieurteams durchgeführt, die bereits Erfahrung in der Entwicklung von Musikinstrumenten und Audiotechnologie hatten. Ihr Ziel war es, einen Computer zu schaffen, der die spezifischen Anforderungen von Musikern erfüllte.

Die Geschichte von FSS beginnt 1982, als Richard Spitalny (bis heute der Leiter des Unternehmens) und Fernando Herrera die Firma gründeten. Der Name der Firma leitet sich aus dem "Atari Star"-Award ab, den Fernando Herrera 1981 für den Titel My First Alphabet erhielt – ein Lernspiel, das für den Atari 800 veröffentlicht wurde. Als erster Gewinner dieses Awards lag es nahe, die Firma First Star Software zu nennen. Die erste Veröffentlichung unter dem Label FSS war Astro Chase. Das Spiel wurde von Fernando Herrera selbst entwickelt und erschien kurz nach der Firmengründung für den Atari 800. Weitere Versionen für den Atari 5200 und den Commodore 64 folgten. Auf letzterem System erschienen mindestens vier Varianten, jeweils unter anderem Namen und in die Landessprachen (z. B. Italienisch und Spanisch) übersetzt.

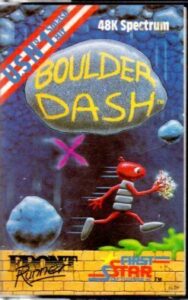

Die Geschichte von FSS beginnt 1982, als Richard Spitalny (bis heute der Leiter des Unternehmens) und Fernando Herrera die Firma gründeten. Der Name der Firma leitet sich aus dem "Atari Star"-Award ab, den Fernando Herrera 1981 für den Titel My First Alphabet erhielt – ein Lernspiel, das für den Atari 800 veröffentlicht wurde. Als erster Gewinner dieses Awards lag es nahe, die Firma First Star Software zu nennen. Die erste Veröffentlichung unter dem Label FSS war Astro Chase. Das Spiel wurde von Fernando Herrera selbst entwickelt und erschien kurz nach der Firmengründung für den Atari 800. Weitere Versionen für den Atari 5200 und den Commodore 64 folgten. Auf letzterem System erschienen mindestens vier Varianten, jeweils unter anderem Namen und in die Landessprachen (z. B. Italienisch und Spanisch) übersetzt. 1984 beginnt die Ära von Boulder Dash®. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass dieses Spiel bis heute die Lebensader von FSS darstellt. Aus diesem Grund verteidigt die Firma das Copyright des Spiels sowie dessen Hauptcharakters „Rockford®“ kompromisslos – sowohl für aktuelle Veröffentlichungen als auch für die Serie im Allgemeinen. Die Geschichte beginnt 1983, als Peter Liepa an eigenen Spielideen experimentiert. Er kontaktiert FSS, da er unsicher ist, welche seiner Ideen auf dem Markt erfolgreich sein könnten. Bei einem Treffen schlägt man ihm vor, sich mit Chris Gray in Verbindung zu setzen, der bereits ein Spiel in BASIC programmiert hat. Liepa ist beeindruckt, übernimmt die Idee und setzt sie in Maschinensprache um. Während des Prozesses erkennt Liepa jedoch, dass Grays ursprüngliches Spiel unausgereift ist, und beginnt, eigene Ideen einfließen zu lassen. Das Endergebnis hat nur noch wenig mit dem Original gemeinsam, was intern sogar dazu führte, die Erwähnung von Chris Gray in den Credits zu hinterfragen.

1984 beginnt die Ära von Boulder Dash®. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass dieses Spiel bis heute die Lebensader von FSS darstellt. Aus diesem Grund verteidigt die Firma das Copyright des Spiels sowie dessen Hauptcharakters „Rockford®“ kompromisslos – sowohl für aktuelle Veröffentlichungen als auch für die Serie im Allgemeinen. Die Geschichte beginnt 1983, als Peter Liepa an eigenen Spielideen experimentiert. Er kontaktiert FSS, da er unsicher ist, welche seiner Ideen auf dem Markt erfolgreich sein könnten. Bei einem Treffen schlägt man ihm vor, sich mit Chris Gray in Verbindung zu setzen, der bereits ein Spiel in BASIC programmiert hat. Liepa ist beeindruckt, übernimmt die Idee und setzt sie in Maschinensprache um. Während des Prozesses erkennt Liepa jedoch, dass Grays ursprüngliches Spiel unausgereift ist, und beginnt, eigene Ideen einfließen zu lassen. Das Endergebnis hat nur noch wenig mit dem Original gemeinsam, was intern sogar dazu führte, die Erwähnung von Chris Gray in den Credits zu hinterfragen. Im Frühjahr 1984 wird Boulder Dash® erstmals für die Atari 400/800-Systeme veröffentlicht. Angesichts der Vielzahl an inkompatiblen Computersystemen wird das Spiel fleißig portiert. Die erfolgreichste Umsetzung ist die für den Commodore 64, die im Juli 1984 erscheint. Weitere Versionen folgen für Plattformen wie den Acorn Electron, Schneider CPC, Apple II, MSX,

Im Frühjahr 1984 wird Boulder Dash® erstmals für die Atari 400/800-Systeme veröffentlicht. Angesichts der Vielzahl an inkompatiblen Computersystemen wird das Spiel fleißig portiert. Die erfolgreichste Umsetzung ist die für den Commodore 64, die im Juli 1984 erscheint. Weitere Versionen folgen für Plattformen wie den Acorn Electron, Schneider CPC, Apple II, MSX,