Hitachi H1 / H1E

Hitachi H1/H1E

Wie so ziemlich jedem Elektronikhersteller ist auch Hitachi das stetig wachsende Interesse der Konsumenten an Computern nicht entgangen. Schnell wurde man sich einig, dass die Konzeption eines eigenen Modells nicht nur Ressourcen verschlingen, sondern auch Zeit in Anspruch nehmen würde. Insbesondere Zeit war der entscheidende Faktor. „Wieso also nicht dem offenen MSX Standard folgen?“ dachte man sich wohl bei Hitachi und fügte sich den folgenden Bedingungen: Zilogs Z80A Prozessor war die CPU der Wahl und musste mit mindestens 8 KByte Arbeitsspeicher betrieben werden. Hitachi installierte jedoch gleich 32 KByte im H1, während der H1E mit 16 KByte auskommen musste. Allerdings war der geringere Arbeitsspeicher (16 KByte) des MB-H1E im Vergleich zu anderen Modellen ein Nachteil, der die Leistung bei speicherintensiven Anwendungen beeinträchtigen konnte. Statt der CPU Hausmarke Zilog entschied Hitachi sich für den Lizenzbau von Sharp namens LH0080A, der mit 3,58 MHz getaktet war. Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen boten der MB-H1 und MB-H1E solide Leistungen.

Als Grafikeinheit war der Texas Instruments TMS-9918 mit einer maximalen Auflösung von 256 x 192 Bildpunkten. vorgeschrieben. Im Textmodus stellte der Chip 40x24 Zeichen mit einer festgelegten Größe von 6x8 Pixel dar. Der TMS9918 hatte außerdem eine eingebaute Unterstützung für Sprites, kleine bewegliche Grafikelemente, die besonders für Spiele nützlich waren. Er konnte bis zu 32 Sprites gleichzeitig darstellen, wobei bis zu vier davon in einer Zeile sichtbar sein konnten. Diese Hardware-Sprite-Fähigkeit erleichterte die Entwicklung von Spielen erheblich, da Bewegungen und Kollisionen effizient verarbeitet wurden. Der TMS9918 hatte keinen direkten Zugriff auf den Haupt-RAM des Computers, sondern arbeitete mit einem eigenen 16 KByte großen VRAM (Video-RAM). Dies erlaubte es dem Chip, Grafiken unabhängig vom Hauptprozessor zu verwalten, was die Leistung verbesserte. Trotz seiner Stärken hatte der Chip auch Einschränkungen. Die Farbpalette war fest auf 16 Farben beschränkt, und die 4-Sprite-pro-Zeile-Grenze führte manchmal zu „Sprite-Flickering“, wenn zu viele Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm waren — ein Phänomen, das man in vielen Spielen jener Zeit beobachten konnte.

Für die Tonausgabe entschied man sich im MSX Konsortium für den Yamaha AY-36-9810 mit drei Stimmen und acht Oktaven, der auch im ZX Spectrum oder Amstrad CPC zu finden war (dort allerdings als Yamaha AY-36-9812). Abgesehen von etlichen Vorgaben für Schnittstellen und Anschlüsse wählte man als Betriebssystem eine erweiterte Version des Microsoft BASIC, dass in einem 32 KByte ROM beheimatet war.

Statt dem Computer, wie es der MSX Standard vorschrieb, einen Cartridge Port mit auf den Weg zu geben, spendierte man diesem sogar deren zwei. Als Massenspeicher dienten hauptsächlich Kassettenrekorder, die über den entsprechenden Anschluss verbunden wurden. Es gab auch die Möglichkeit, externe Diskettenlaufwerke über die Cartridge-Steckplätze anzuschließen. Interessanterweise bot Hitachi das Modell H1 auf zwei verschiedenen Wegen an: Heimanwender konnten diesen wie üblich im Handel erhalten. Für Unternehmen bot das Unternehmen den H1 mit zusätzlichen 64 KByte an, jedoch nur auf Anfrage.

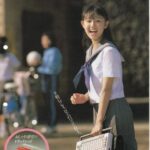

Darüber hinaus konnten die Hersteller jedes Gerät nach eigenem Gusto verfeinern oder das Grundmodell in Massen produzieren. Hitachi entschied sich bei der Variante H1 und H1E für eine derart verkleinerte Variante eines MSX Computers, dass sie es sogar als Handheld vermarkteten. Mit einer Größe, die in etwa einem DIN A4 entsprach, war der Begriff „Handheld“ also wörtlich zu nehmen. Zusätzlich hatte der Hersteller dem Computer unter der Tastatur einen Tragegriff spendiert, der die Mobilität des Rechners noch verdeutlichen sollte.

Wie jedoch die meisten „mobilen“ Modelle jener Zeit war ein akkubetriebener Einsatz nicht möglich. Zusätzlich zum H1 war es also stets notwendig das schwere Netzteil mitzuführen und seinen Arbeitsplatz in Griffnähe einer Steckdose aufzubauen. Als Ausgleich gab es den H1 in den modebewussten Farben „Elegant Almond“ oder „Trad Red“. Im Dezember 1983 war es in Japan möglich zum Preis von 62,800 Yen (inflationsbereinigt 2024 etwa 919 Euro) stolzer Besitzer eines MSX Winzlings zu werden, der auch heute noch mehr Charme versprüht als ein schnödes Tablet dieser Tage.