PC Engine

Die PC-Engine ist eine, gemeinsam vom Elektronikkonzern NEC und dem japanischen Videospielunternehmen Hudson Soft, Spielkonsole, die am 30. Oktober 1987 offiziell in Japan veröffentlicht wurde. NEC hatte sich in Japan mit ihren Computerreihen PC-8801, sowie PC-9800, bereits einen guten Ruf erarbeitet und sahen sich nach neuen Betätigungsfeldern um. Der Einstieg in den Videospielsektor war dabei ein logischer Schritt. NEC erkannte jedoch schnell, dass sie nur wenig Erfahrung mit diesem Bereich vorzuweisen hatten und suchte in diesem nach einem geeigneten Partner. Hudson Soft war dabei ein passender Kandidat, schließlich hatte sich das Unternehmen mit Bomberman und anderen Games ein erstaunliches Fachwissen angeeignet.

Hudson Soft selbst erkannte auch recht schnell, dass das NES von Nintendo keine ausreichenden Leistungsreserven besaß, um bestimmte Vorhaben der Programmierer umzusetzen. Präsident Hiroshi Kudo gab daher seinen Mitarbeitern daher den Auftrag diese „Grenzen“ zu verschieben. Dies war möglich, da das Unternehmen auch Halbleiterexperten beschäftigte. Hierfür entwickelten sie das Konzept eines Grafikchips, der in Hinblick auf Animation und Sprite Qualität dem ursprünglichen System deutlich überlegen wäre und passenderweise in die NES Module integriert werden konnte.

Hudson-Techniker Kimio Yamamura erklärte: „Die Entwicklung begann nicht mit dem Ansatz, Hardware zu erschaffen, sondern mit der Idee, Software zu entwickeln. Als die Hardware-Hersteller nicht bereit waren, leistungsstärkere Hardware zu bauen, haben wir entschieden, einen Chip zu entwickeln, um die Leistung zu steigern. Es ging nicht darum, von Anfang an neue Hardware zu entwickeln, sondern rein um die Chipentwicklung.“ Das Software Unternehmen präsentierte ihre Ergebnisse dem Nintendo Präsidenten Hiroshi Yamauchi. Dieser lehnte den zusätzlichen Grafikchip konsequent ab.

Daher setzte sich Hudson Soft mit zahlreichen Halbleiterherstellern in Kontakt, jedoch trafen sie auch hier nicht auf sonderliches Interesse. Während eines letzten Versuches bei Seiko Epson (heute: Epson) konnte sich Präsident Hiroshi Kudo endlich Gehör verschaffen. Während des Treffens gab er zu verstehen, dass er nicht plane den produzierten Chip zu verkaufen, sondern er diesen eher als Machbarkeitsstudie verstanden wissen möchte und er auf seinem „seinem Schreibtisch eine leistungsstärkere Konsole als das Famicom habe.“ Der Halbleiterhersteller gab ihm zu verstehen, das dies mit erheblichen Kosten verbunden sein würde, doch Kudo erwiderte, dass Geld nicht das Problem sei und er dieses, wenn nötig, persönlich vorbeibringen würde. Kudo gab später an, dass Seiko wohl von seiner Hartnäckigkeit beeindruckt waren und sie daher wohl grünes Licht für die Entwicklung gaben.

Zwischen Ende 1985 und Anfang 1986 konnte der nun Hu6270 getaufte Prozessor aus der Taufe gehoben werden. Laut Kudos Aussage betrugen die Herstellungskosten etwa 200 Millionen Yen. Dafür erhielt Hudson Soft „1000 oder 10.000“ Chips, laut Aussage des Präsidenten, der sich über die Anzahl nicht mehr sicher ist. Eines war jedoch sicher: der neue Chip konnte die Leistung der NES CPU übertreffen. Man begann zu überlegen, wieso man nicht der neuen CPU eine leistungsfähigere Umgebung bieten und damit eine neue Konsole erschaffen sollte.

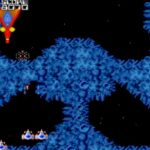

Sofort wurde mit dem HuC6260 Video Color Decoder ein weiterer Grafikchip entwickelt, der 16 Bit Grafiken mitsamt 256 Farben gleichzeitig darstellen konnte.

Diesem wurde ein HuC6280 Prozessor zu Seite gestellt wurde. Dieser basierte auf dem MOS 6205, der in seiner Urform auch schon im VC 20, Atari 800 oder aber auch in der NES zu finden war. Statt 1,79 MHz konnten sich Programmierer wie auch Nutzer über eine Taktrate von 7,16 MHz freuen. Zusätzlich spendierte man dem Chip einen programmierbaren Soundgenerator mit 6 Kanälen.

Mit einem Konzept und der Vision machte sich Hudson auf und traf sich mit Vertretern des Elektronikkonzernes Sharp, die sofort Interesse bekundeten. Die Fertigung sollte beginnen, als Sharp das Projekte aber fallen ließ. Das Unternehmen war einen vermeintlich lukrativeren Deal mit Nintendo selbst eingegangen, da Yamauchi ihnen die Lizenz zur Produktion der Twin Station bot, einem Zwitter aus dem NES und der Famicom Disk Station. Das All in One System sollte Käufer ansprechen, die weder das NES, noch die Disk Station besaßen.

Erneut stand Hudson Soft auf dem digitalen Abstellgleis und wieder musste Präsident Kudo jeden Halbleiterproduzenten Japans besuchen. Bei NEC eröffnete er das Gespräch mit der Bekundung eine Spielkonsole bauen zu wollen. NEC zeigte sich sehr interessiert, da sie selbst bereits seit Ende 1983 erfolglos versuchten eine eigene Konsole zu entwickeln, vorzugsweise mit CD-ROM. Aus Kostengründen wurden sämtliche Pläne verworfen. Waren es zu Beginn die Kosten eines günstigen Prozessors, die im Wege standen, waren es später die Preise eines CD-ROM für den Heimgebrauch, die das Projekt vereitelten. Mit Hudson Soft und dem neuen Chip stand dieser Idee nichts mehr im Wege.

NEC und Hudson Soft planten eine modulare Bauweise an, die das System auf beliebige Art erweitern könnte, bis das Gerät schlussendlich auch ein vollständiger PC wäre. So konnte das Grundsystem mit dem AV Booster ein Composite Video (FBAS) Signal bereitstellen, dass dem RF Signal der Standard PC Engine deutlich überlegen war. Dank eines Erweiterungsanschlusses konnte weitere Hardware angeschlossen werden, u.a. das bereits in Entwicklung befindliche CD-ROM oder aber weitere Komponenten, wie ein Modem oder Tastatur. Als Hauptmedium wurden die HuCards verwendet, die auf Hudsons Bee Card für den MSX Standard basierten (Nintendo selbst war zuvor bereits an den Karten interessiert, nicht jedoch an den Lizenzzahlungen, die damit an Hudson fällig gewesen wären, daher platzte der Deal diese Karten für das NES zu nutzen). Mit den System Cards planten NEC und Hudson etwas Neues: durch den Einsatz von System Cards konnte das System um mehr Arbeitsspeicher oder um weitere Funktionen erweitert werden, die selbst den Käufern der ersten Version erlaubte, auch Jahre später immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben.

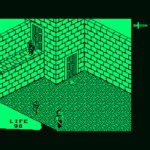

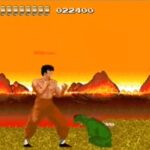

Den beiden Unternehmen war jedoch klar, dass sich eine Spielkonsole nicht nur durch ihre Technik verkaufte, sondern einzig und allein durch die angebotene Software. Softone, Vater des Klassikers Wonder Boy konnte ermuntert werden ihren zweiten Teil „Wonder Boy in Monster Land“ für die neue Konsole umzusetzen, allerdings unter dem Namen Bikkuriman World. Bikkuriman ist eine japanische Reihe von Waffelsnacks, die mit zusätzlichen Aufklebern versehen waren und sich im Land der aufgehenden Sonne zu dieser Zeit einer großen Popularität erfreute. Somit wurden die eigentlichen Charaktere, beispielsweise Tom Tom oder Tanya, durch entsprechende Figuren aus der Akuma vs Tenshi Seal Reihe ersetzt, die in den Snacks enthalten waren.

Des Weiteren stellte Hudsons Soft mit „China Warrior“ und „Shanghai“, sowie dem Jum n Run „Kata Chan & Ken Chan“ und dem Rennspiel „Victory Run“ ein interessantes Line-Up auf.

Gestartet wurde das Projekt unter dem Entwicklungsnamen „Felix“ und stellte einen PDA dar, der MS-DOS kompatibel war (mit Ausnahme von wenigen Funktionen). Da der HP 200LX jedoch einen anderen Aufbau besaß als ein klassisches PDA, nannte man diese Klasse auch Palmtop Computer. Im Gegensatz zu den meisten PDAs der damaligen Zeit hatte dieses ein klappbares Gehäuse, das eine vollwertige Gummitastatur beinhaltete, die zudem um einen numerischen Block erweitert wurde. Insgesamt war das 200LX damit rund 25% kleiner, als ein Notebook jener Tage, besaß jedoch eine Lebensdauer von bis zu 40 Stunden. Die Energie lieferten dabei zwei herkömmliche AA-Batterien, die allerdings auch wiederaufladbar sein durften. Ein 12V-Netzteil konnte ebenfalls angeschlossen werden.

Gestartet wurde das Projekt unter dem Entwicklungsnamen „Felix“ und stellte einen PDA dar, der MS-DOS kompatibel war (mit Ausnahme von wenigen Funktionen). Da der HP 200LX jedoch einen anderen Aufbau besaß als ein klassisches PDA, nannte man diese Klasse auch Palmtop Computer. Im Gegensatz zu den meisten PDAs der damaligen Zeit hatte dieses ein klappbares Gehäuse, das eine vollwertige Gummitastatur beinhaltete, die zudem um einen numerischen Block erweitert wurde. Insgesamt war das 200LX damit rund 25% kleiner, als ein Notebook jener Tage, besaß jedoch eine Lebensdauer von bis zu 40 Stunden. Die Energie lieferten dabei zwei herkömmliche AA-Batterien, die allerdings auch wiederaufladbar sein durften. Ein 12V-Netzteil konnte ebenfalls angeschlossen werden.