Qix – 1981 by Taito

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

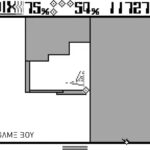

Man spielt einen sogenannten Marker – klingt wie Büroartikel, ist aber ein blitzschnelles kleines Pixel, das sich an den Rändern eines Rechtecks bewegt. Ziel ist es, durch das Ziehen von Linien – genannt „Stix“ – das Spielfeld einzuteilen. Klingt wie eine Unterrichtsstunde bei meiner alten Mathelehrerin, ist aber um Längen spannender. Denn während man diese Linien zieht, tanzt ein wütender, unberechenbarer Blitzsturm namens „Qix“ durchs Feld, als hätte er einen Kaffee zu viel und keine Ahnung, was Schwerkraft ist. Zusätzlich nerven einen die „Sparx“ – kleine elektrische Biester, die die Ränder entlang kriechen und genau dann auftauchen, wenn man kurz durchatmen will. Steht man zu lange rum, kommt der Fuse – eine glühende Lunte, die einem die gerade gezogene Linie rückwärts abfackelt.

Gesteuert wird das Ganze mit einem Vier-Wege-Joystick, dazu zwei Tasten: eine für „schnell zeichnen“ (schnelle Stix) und eine für „langsam zeichnen“ (dafür aber doppelter Punktwert). Das Prinzip ist also klar: Wer mehr riskiert, wird belohnt – oder explodiert. Besonders schlaue Leute versuchten damals, das Spielfeld mit winzigen Quadraten systematisch abzubauen, Punkt für Punkt. Besonders dumme Leute (dieser Autor eingeschlossen) versuchten, den Qix einzukreisen. Spoiler: Man kann den Qix nicht einsperren. Der Qix ist wie ein wütender Staubsaugergeist – er lässt sich nicht fangen, aber er fängt dich.

Das Spiel wurde 1981 auf Taitos hauseigener M6809-Arcadehardware gebaut, mit sagenhaften 1,25 MHz Taktung. Aber was Randy Pfeiffer da rausholte, war beeindruckend: ein minimalistisches Design, aber mit maximalem Stresslevel. „Man bekam die Spieler nie dazu, ein Level zu beenden – sie hauten einfach ab.“ Sagte er später. Verständlich. Wer beim dritten Fuse durchdreht, rennt lieber zur Flippermaschine nebenan. Seine Frau Sandy fand das großartig. „Gerade das macht es spannend – elegant, aber unberechenbar.“.

Portierungen gab’s reichlich. Die Game Boy-Version war erstaunlich spielbar, trotz der Grafik in „fifty shades of grau“. Auf dem C64 lief es leidlich flüssig, auch wenn der Joystick manchmal eher ein Vorschlaghammer war. Die NES-Fassung hatte ein kleines Delay bei der Steuerung – in einem Spiel, das auf Millisekunden reagiert, etwa so hilfreich wie Gummistiefel beim Ballett. Immerhin: Die meisten Umsetzungen behielten das Zwei-Geschwindigkeits-System und das Punktesammeln bei. Allerdings ließ sich das nervenzerfetzende Gefühl, wenn der Qix plötzlich von links über die Leinwand bricht wie ein schlecht gelaunter Stromgeist, nur auf dem Automaten richtig spüren – inklusive Pulsrasen und Schweißhänden.

Qix war kommerziell erfolgreich, aber kein Blockbuster. Etwa 488 Automaten wurden gebaut, aber die Spieler, die hängen blieben, blieben wirklich hängen. Das Spiel hatte keine Musik, kaum Soundeffekte und sah aus wie ein Oszilloskop mit Grippe – aber es hatte dieses gewisse Etwas. „

Geplante Features? Es gab einige Ideen, die es nie ins Spiel schafften. Zwei Qix gleichzeitig, rotierende Sparx, Power-Ups, unterschiedliche Linienformen, Levelhintergründe – alles verworfen. Zu verwirrend, zu technisch, zu sehr 1983. Ein Zwei-Spieler-Modus wurde auch mal angedacht – aber schon bei der Vorstellung, dass zwei Spieler gleichzeitig mit zwei Fuses und zwei Qix hantieren, platzte den Testern das Gehirn. Letztlich blieb es beim Ein-Spieler-Konzept – und das war auch gut so.

Kritik? Klar, gab’s. „Zu abstrakt“, „zu schwer“, „zu wenig Explosionen“. Stimmt alles irgendwie. Aber Qix war auch nie gedacht als Kirmes-Feuerwerk. Es war ein stilles, tückisches Spiel. Einer der Entwickler sagte einmal: „Qix ist es egal, ob du gewinnst – es bewegt sich einfach.“ Ein bisschen wie das Leben. Nur ohne Continues.

Heute gilt Qix als Klassiker mit Kultstatus. Es inspirierte Spiele wie Volfied, Super Qix, Qix Adventure und jede Menge Trittbrettfahrer mit „-ix“-Endung. Auch Spiele wie Cubixx oder Fortix auf modernen Plattformen greifen das Territoriums-Einfärbeprinzip wieder auf. In Sammlerkreisen bringt ein originaler Automat zwischen 1.500 und 3.000 Dollar – je nachdem, wie oft jemand Cola über das Controlpanel gekippt hat. Der Preis damals: rund 2.000 US-Dollar, inflationsbereinigt heute etwa 6.500 Euro. Nicht billig für ein Spiel ohne Level, ohne Story, ohne Soundtrack – aber mit mehr Spannung als die etlichen Staffeln einer schlechten Netflix-Teeny-Drama-Serie, die meine Tochter häufig schaut.

Qix ist kein Spiel, das sich jedem sofort erschließt. Es ist wie ein Glas trockener Weißwein aus der Arcade-Ära: etwas sperrig, aber unglaublich elegant. Und wenn man sich einmal reingefuchst hat, will man nicht mehr raus. Oder kann es nicht, weil man in der Mitte vom Fuse erwischt wurde.

Das Spiel Alchemist von Imagine Software erschien 1984 für den ZX Spectrum und wurde von Ian Weatherburn programmiert, mit Grafiken von Paul Lindale und Musik von Fred Gray. Weatherburn, ein talentierter, aber umstrittener Entwickler, war bekannt für seine kompromisslose Arbeitsweise und seine konfliktreiche Persönlichkeit. „Er war brillant, aber schwer zu ertragen“, sagte John Gibson, ein Kollege bei Imagine. Simon Butler, ein langjähriger Weggefährte, beschrieb ihn als „selbstbezogen mit wenigen sozialen Fähigkeiten“, was ihn im zwischenmenschlichen Bereich isolierte, aber ihm gleichzeitig half, sich ganz auf das Programmieren zu konzentrieren.

Das Spiel Alchemist von Imagine Software erschien 1984 für den ZX Spectrum und wurde von Ian Weatherburn programmiert, mit Grafiken von Paul Lindale und Musik von Fred Gray. Weatherburn, ein talentierter, aber umstrittener Entwickler, war bekannt für seine kompromisslose Arbeitsweise und seine konfliktreiche Persönlichkeit. „Er war brillant, aber schwer zu ertragen“, sagte John Gibson, ein Kollege bei Imagine. Simon Butler, ein langjähriger Weggefährte, beschrieb ihn als „selbstbezogen mit wenigen sozialen Fähigkeiten“, was ihn im zwischenmenschlichen Bereich isolierte, aber ihm gleichzeitig half, sich ganz auf das Programmieren zu konzentrieren.

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung. Vor jeder Mission liest man eine Tagebuchseite des Piloten, die humorvolle Anekdoten vom Fliegerhorst ebenso enthält wie dramatische Kriegsberichte – vom neuen Staffelmaskottchen (einem zugelaufenen Hund) über eine Prügelei zwischen Feldgeistlichen und Koch bis hin zu gefallenen Kameraden, Deserteuren und Spionage auf dem eigenen Stützpunkt. Diese Tagebuchsequenzen verleihen dem Spiel eine emotionale Tiefe und historische Authentizität, die in diesem Genre zuvor kaum gesehen wurde. Cinemaware zeigte schonungslos die Verluste und Opfer des Krieges; so steigen etwa ab 1917 die Schwierigkeit und Unfairness der Einsätze stark an, was die Verzweiflung der Piloten gegen Kriegsende spürbar macht. Einige Missionen sind beinahe unmöglich zu überleben – der Spieler soll am eigenen Leib erfahren, dass es hier nicht um strahlende Helden geht, sondern um ganz normale Männer im Krieg.

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung. Vor jeder Mission liest man eine Tagebuchseite des Piloten, die humorvolle Anekdoten vom Fliegerhorst ebenso enthält wie dramatische Kriegsberichte – vom neuen Staffelmaskottchen (einem zugelaufenen Hund) über eine Prügelei zwischen Feldgeistlichen und Koch bis hin zu gefallenen Kameraden, Deserteuren und Spionage auf dem eigenen Stützpunkt. Diese Tagebuchsequenzen verleihen dem Spiel eine emotionale Tiefe und historische Authentizität, die in diesem Genre zuvor kaum gesehen wurde. Cinemaware zeigte schonungslos die Verluste und Opfer des Krieges; so steigen etwa ab 1917 die Schwierigkeit und Unfairness der Einsätze stark an, was die Verzweiflung der Piloten gegen Kriegsende spürbar macht. Einige Missionen sind beinahe unmöglich zu überleben – der Spieler soll am eigenen Leib erfahren, dass es hier nicht um strahlende Helden geht, sondern um ganz normale Männer im Krieg.

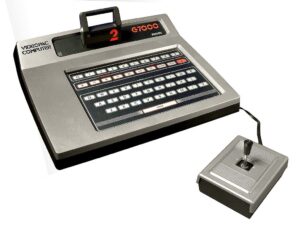

Die Geschichte von Philips als Konsolen- und Computerhersteller beginnt nicht etwa mit Spieltrieb, sondern mit Röhren. Bereits 1891 gegründet, war das niederländische Unternehmen zunächst ein Leuchtenhersteller – später wurde es durch seine Innovationen in der Unterhaltungselektronik weltbekannt. Fernseher, Radios, Kassettenrekorder – alles, was flimmerte oder röhrte, trug irgendwann den berühmten Schriftzug aus Eindhoven. Doch in den späten 1970er-Jahren schielte man zunehmend neidisch auf das, was in Japan, den USA und bei Commodore so munter über die Bildschirme hüpfte: Pixel, Punkte, Pac-Man. Man wollte auch mitspielen.

Die Geschichte von Philips als Konsolen- und Computerhersteller beginnt nicht etwa mit Spieltrieb, sondern mit Röhren. Bereits 1891 gegründet, war das niederländische Unternehmen zunächst ein Leuchtenhersteller – später wurde es durch seine Innovationen in der Unterhaltungselektronik weltbekannt. Fernseher, Radios, Kassettenrekorder – alles, was flimmerte oder röhrte, trug irgendwann den berühmten Schriftzug aus Eindhoven. Doch in den späten 1970er-Jahren schielte man zunehmend neidisch auf das, was in Japan, den USA und bei Commodore so munter über die Bildschirme hüpfte: Pixel, Punkte, Pac-Man. Man wollte auch mitspielen.

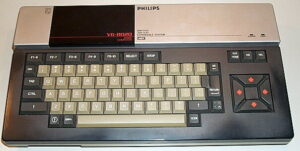

Philips beteiligte sich auch an der Entwicklung des MSX-Standards – einer japanisch-niederländischen Kooperationsidee, bei der Computer verschiedener Hersteller kompatibel sein sollten. Der Plan: Ein global einheitlicher Heimcomputer-Standard. Philips brachte Modelle wie den VG-8020, NMS 8250 oder den NMS 8280 auf den Markt. Besonders letzterer, mit seinem eingebauten Video-Mischer, war bei semiprofessionellen Videoproduzenten beliebt. Entwickelt wurden viele dieser Geräte in Zusammenarbeit mit Firmen wie SpectraVideo, ASCII Corporation und Microsoft Japan – eine bunte Truppe, die trotz guter Vorsätze nie den Westen eroberte. Denn während MSX in Japan, Spanien und Brasilien solide Marktanteile erreichte, wurde der Standard in Mitteleuropa von Commodore, Schneider und Atari überrollt. Trotzdem galt der MSX-Versuch als eine der charmantesten Verirrungen der Heimcomputer-Ära. Viele Spiele, etwa aus der Metal Gear- oder YS-Serie, wurden ursprünglich für MSX entwickelt – ein Kuriosum, das nur wenige Retro-Fans heute wissen.

Philips beteiligte sich auch an der Entwicklung des MSX-Standards – einer japanisch-niederländischen Kooperationsidee, bei der Computer verschiedener Hersteller kompatibel sein sollten. Der Plan: Ein global einheitlicher Heimcomputer-Standard. Philips brachte Modelle wie den VG-8020, NMS 8250 oder den NMS 8280 auf den Markt. Besonders letzterer, mit seinem eingebauten Video-Mischer, war bei semiprofessionellen Videoproduzenten beliebt. Entwickelt wurden viele dieser Geräte in Zusammenarbeit mit Firmen wie SpectraVideo, ASCII Corporation und Microsoft Japan – eine bunte Truppe, die trotz guter Vorsätze nie den Westen eroberte. Denn während MSX in Japan, Spanien und Brasilien solide Marktanteile erreichte, wurde der Standard in Mitteleuropa von Commodore, Schneider und Atari überrollt. Trotzdem galt der MSX-Versuch als eine der charmantesten Verirrungen der Heimcomputer-Ära. Viele Spiele, etwa aus der Metal Gear- oder YS-Serie, wurden ursprünglich für MSX entwickelt – ein Kuriosum, das nur wenige Retro-Fans heute wissen.

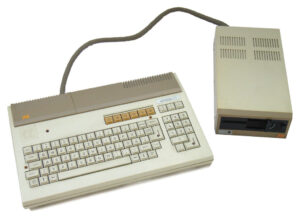

Der Atari 800XE erschien 1987 als Teil der XL/XE-Serie und markierte das letzte Kapitel in der langen Geschichte der 8-Bit-Heimcomputer von Atari. Mit seinem schlichten, eckigen Gehäuse in hellgrauer Farbe und einer Tastatur, die optisch stark an die Atari-ST-Reihe erinnerte, sollte der 800XE nicht nur technisch, sondern auch optisch den Anschluss an die Moderne schaffen. Hinter dem nüchternen Äußeren versteckte sich jedoch altbewährte Technik: Im Kern arbeitete derselbe MOS 6502-basierte 8-Bit-Prozessor, der Atari-Heimcomputer bereits seit 1979 antrieb – allerdings in einer Variante namens Sally, die speziell für die Atari-Architektur optimiert wurde. Der Prozessor lief mit etwa 1,77 MHz Taktfrequenz im PAL-Modus, was für damalige Verhältnisse zwar nicht überragend schnell, aber durch den Coprozessor-Ansatz von Atari immer noch konkurrenzfähig war. Der 800XE war technisch nahezu identisch mit dem 65XE – einem direkten Nachfolger des 800XL – und verfügte über 64 KB RAM. Die Grafik wurde vom ANTIC- und GTIA-Chipsatz gesteuert, der zusammen eine erstaunlich flexible Anzeige ermöglichte: bis zu 320×192 Pixel Auflösung, bis zu 16 Farben gleichzeitig, aus einer Palette von 256 Farben mit verschiedenen Helligkeitsabstufungen. Dank der Player/Missile Graphics, Ataris Begriff für hardwaregestützte Sprites, waren flüssige Animationen und Kollisionserkennung möglich, ohne dass die Haupt-CPU allzu stark belastet wurde. Für den Sound sorgte der POKEY-Chip, der vierstimmige digitale Klangerzeugung, Tastaturabfrage, serielle Kommunikation und sogar Zufallsgenerierung in sich vereinte – ein echter Tausendsassa unter den Soundchips, wenn auch klanglich nicht ganz auf dem Niveau des SID-Chips im C64.

Der Atari 800XE erschien 1987 als Teil der XL/XE-Serie und markierte das letzte Kapitel in der langen Geschichte der 8-Bit-Heimcomputer von Atari. Mit seinem schlichten, eckigen Gehäuse in hellgrauer Farbe und einer Tastatur, die optisch stark an die Atari-ST-Reihe erinnerte, sollte der 800XE nicht nur technisch, sondern auch optisch den Anschluss an die Moderne schaffen. Hinter dem nüchternen Äußeren versteckte sich jedoch altbewährte Technik: Im Kern arbeitete derselbe MOS 6502-basierte 8-Bit-Prozessor, der Atari-Heimcomputer bereits seit 1979 antrieb – allerdings in einer Variante namens Sally, die speziell für die Atari-Architektur optimiert wurde. Der Prozessor lief mit etwa 1,77 MHz Taktfrequenz im PAL-Modus, was für damalige Verhältnisse zwar nicht überragend schnell, aber durch den Coprozessor-Ansatz von Atari immer noch konkurrenzfähig war. Der 800XE war technisch nahezu identisch mit dem 65XE – einem direkten Nachfolger des 800XL – und verfügte über 64 KB RAM. Die Grafik wurde vom ANTIC- und GTIA-Chipsatz gesteuert, der zusammen eine erstaunlich flexible Anzeige ermöglichte: bis zu 320×192 Pixel Auflösung, bis zu 16 Farben gleichzeitig, aus einer Palette von 256 Farben mit verschiedenen Helligkeitsabstufungen. Dank der Player/Missile Graphics, Ataris Begriff für hardwaregestützte Sprites, waren flüssige Animationen und Kollisionserkennung möglich, ohne dass die Haupt-CPU allzu stark belastet wurde. Für den Sound sorgte der POKEY-Chip, der vierstimmige digitale Klangerzeugung, Tastaturabfrage, serielle Kommunikation und sogar Zufallsgenerierung in sich vereinte – ein echter Tausendsassa unter den Soundchips, wenn auch klanglich nicht ganz auf dem Niveau des SID-Chips im C64.

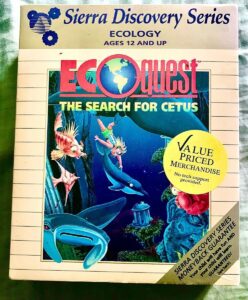

EcoQuest: The Search for Cetus erschien 1991 als Teil der Sierra Discovery Series und sollte nicht nur unterhalten, sondern junge Spieler auf unterhaltsame Weise für den Umweltschutz begeistern. Entwickelt wurde das Spiel von einem Team rund um Gano Haine und Jane Jensen – letztere wurde später für die Gabriel-Knight-Reihe bekannt. Die Idee entstand nach einem persönlichen Erlebnis Haines, als sie als Jugendliche Zeugin wurde, wie ein einst sauberer Strandabschnitt durch Umweltverschmutzung völlig ruiniert wurde. Die Initialzündung zur Spielreihe war jedoch eine direkte Initiative von Sierra, die mit der Discovery Series gezielt Bildung und Unterhaltung verschmelzen wollte. Sierra-Chef Ken Williams war von der Grundidee eines kindgerechten Adventures mit ökologischer Botschaft begeistert und gab grünes Licht für das Projekt.

EcoQuest: The Search for Cetus erschien 1991 als Teil der Sierra Discovery Series und sollte nicht nur unterhalten, sondern junge Spieler auf unterhaltsame Weise für den Umweltschutz begeistern. Entwickelt wurde das Spiel von einem Team rund um Gano Haine und Jane Jensen – letztere wurde später für die Gabriel-Knight-Reihe bekannt. Die Idee entstand nach einem persönlichen Erlebnis Haines, als sie als Jugendliche Zeugin wurde, wie ein einst sauberer Strandabschnitt durch Umweltverschmutzung völlig ruiniert wurde. Die Initialzündung zur Spielreihe war jedoch eine direkte Initiative von Sierra, die mit der Discovery Series gezielt Bildung und Unterhaltung verschmelzen wollte. Sierra-Chef Ken Williams war von der Grundidee eines kindgerechten Adventures mit ökologischer Botschaft begeistert und gab grünes Licht für das Projekt.