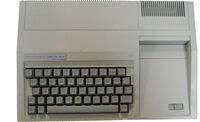

Texas Instruments TI-99/4A

Von Rama & Musée Bolo - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0 fr

Der Texas Instruments TI-99/4A erschien 1981 als verbesserte Version seines wenig erfolgreichen Vorgängers TI-99/4 aus dem Jahr 1979. Schon der TI-99/4 war technisch bemerkenswert – er gilt als erster 16-Bit-Heimcomputer überhaupt – blieb jedoch aufgrund seines hohen Preises und unpraktischen Designs ein Flop. Das ursprüngliche Modell besaß eine Taschenrechner-Tastatur ohne Kleinschreibung und kostete inklusive Monitor 1.150 US-Dollar (damals etwa 2.000 DM). Trotz moderner 16-Bit-CPU wurde der TI-99/4 wegen mäßiger Performance und geringer Software-Auswahl von Kritikern verrissen; die New York Times nannte ihn rückblickend sogar ein „blamables Scheitern“. Texas Instruments lernte jedoch aus diesen Fehlern und präsentierte im Juni 1981 auf der CES den TI-99/4A, der im Spätsommer 1981 auf den Markt kam.

Der TI-99/4A war zum Start mit 525 US-Dollar (in Deutschland 1.490 DM) weniger als halb so teuer wie sein Vorgänger. Das entspricht inflationsbereinigt etwa 1.500–1.600 Euro heutiger Kaufkraft. Dafür bot der Rechner ein deutlich verbessertes Konzept: Er besaß anstelle der billigen Taschenrechner-Tasten nun eine vollwertige Schreibmaschinentastatur und unterstützte einfache Kleinschriftausgabe (als verkleinerte Großbuchstaben). Auch die Grafikfähigkeiten wurden erweitert. Ein dedizierter Videochip vom Typ TMS9918A generierte eine Auflösung von 256 × 192 Pixel und konnte maximal 15 gleichzeitig darstellbare Farben erzeugen – Werte, die 1981 nur von wenigen Konkurrenten erreicht wurden. Der Grafikprozessor unterstützte zudem Hardware-Sprites, ein Konzept, das vom TI-Team um Ingenieur Karl Guttag mit diesem Chip maßgeblich geprägt wurde. Für Sound sorgte der TMS9919-Soundchip, der drei Tonkanäle über fünf Oktaven plus einen Rauschkanal gleichzeitig abspielen konnte. Diese Tonerzeugung war vergleichbar mit der Konkurrenz – lange bevor leistungsfähigere Soundchips wie der SID im Commodore 64 erschienen. Als besonderes Extra bot TI optional ein Sprachsynthesizer-Modul an, das an der Seite angeschlossen werden konnte. Dieses enthielt einen LPC-Prozessor (TI TMS5220C) und ermöglichte Sprachausgabe, die in mehreren Spielen (z. B. Alpiner oder Parsec) und Lernprogrammen eindrucksvoll demonstriert wurde. Texas Instruments war Anfang der 1980er Pionier auf dem Gebiet der Sprachausgabe, und das Sprachmodul für den TI-99/4A war eines der ersten seiner Art im Heimcomputerbereich.

Wie sein Vorgänger basierte auch der TI-99/4A auf dem TI TMS9900-Prozessor, einem 16-Bit-Chip, den TI ursprünglich 1976 für Minicomputer entwickelt hatte. Die CPU läuft mit 3 MHz Taktfrequenz und implementiert die Architektur der TI-990-Minicomputer in einem einzigen Chip. Dieses Design war zwar fortschrittlich, brachte aber einige Eigenheiten mit sich: So verwendet der TMS9900 ein „Memory-to-Memory“-Konzept, bei dem selbst CPU-Register im externen Speicher liegen. Dies vereinfachte die Hardware und ermöglichte flexible Kontextwechsel wie in Großrechnern, bremste aber die Geschwindigkeit, da jeder Registerzugriff ein Speicherzugriff war. Hinzu kam, dass im TI-99/4A fast der gesamte Hauptspeicher nur über einen 8-Bit-Datenweg erreichbar war – lediglich 8 KB ROM und 256 Byte interner RAM (der sogenannte „Scratchpad“) hängen direkt am 16-Bit-Bus der CPU. Alle weiteren 16 KB RAM des Systems befanden sich im Videospeicher der Grafikeinheit und mussten byteweise über den Videoprozessor transferiert werden. Zudem lagen große Teile der Systemsoftware in speziellen seriellen ROMs, den sogenannten GROMs (Graphic ROMs), die einen von TI definierten Pseudocode namens GPL (Graphics Programming Language) enthielten. Beim Start des Rechners wurde direkt das fest eingebaute TI BASIC in einem solchen GROM ausgeführt – ein im ROM verankerter BASIC-Interpreter, der dem Benutzer als Betriebsumgebung diente. Diese Architektur wirkte sich negativ auf die Performance aus. Ein zeitgenössischer Rezensent monierte, der 99/4 fühle sich trotz 16-Bit-CPU „unnötig langsam“ an. Auch die TI-GRAFIK-ROMs (GROMs) wurden später als Hemmschuh gesehen: Sie sollten Software vor unlizenzierter Kopie schützen, machten das System aber langsamer und erschwerten unabhängigen Entwicklern die Arbeit. Trotz dieser Schwächen war das Speicherkonzept ausbaufähig – TI erlaubte mittels Steckmodulen und Erweiterungsbox die Aufrüstung des Systems: Cartridges konnten bis zu 16 KB Zusatz-ROM oder 40 KB GROM mitbringen, und eine externe Peripheral Expansion Box (PEB) nahm Steckkarten mit bis zu 32 KB RAM zusätzlich auf. Damit ließ sich der ursprüngliche Arbeitsspeicher von 16 KB erheblich erweitern. Im Vergleich zum Commodore 64, der bereits ab Werk 64 KB RAM bot, blieb der TI jedoch im Grundzustand deutlich eingeschränkter.

Massenspeicher waren beim TI-99/4A zunächst einfach gehalten: Das Basismodell besaß ein Kassetteninterface zum Anschluss eines normalen Audiorekorders, über den Programme von Kompaktkassette mit 300 Baud geladen werden konnten. Für schnelleres Speichern gab es ab 1982 das erwähnte Diskettenlaufwerk in der Erweiterungsbox – ein 5,25-Zoll-Floppy-Disk-System mit eigener Controllerkarte. Dieses bot eine für die Zeit typische Kapazität (ca. 90 KB auf einzelspurigen Disketten, mit späteren Upgrades auch mehr). Darüber hinaus stellte TI diverses Zubehör bereit: Eine RS-232-Karte mit Seriell-/Parallelanschlüssen ermöglichte den Anschluss von Druckern oder Modems; ein akustisches 300-Baud-Modem (Koppler) brachte den TI online; zudem gab es Thermodrucker und sogar eine Pascal-Steckkarte, welche ein auf UCSD-Pascal basierendes Betriebssystem (P-Code) bereitstellte. Viele dieser Erweiterungen wurden in der klobigen Erweiterungsbox untergebracht, die separat mit eigenem Netzteil betrieben und über ein Kabel mit der Konsole verbunden wurde. Kleinere Seitencartridges konnten hingegen direkt an der rechten Gehäuseseite des Computers daisy-chain-artig hintereinandergesteckt werden. Dieses modulare Konzept führte allerdings dazu, dass ein voll ausgebauter TI-99/4A sehr breit werden konnte und optisch an einen „seitlich angekoppelten Eisenbahnzug“ erinnerte. Geplante Neuheiten wie steckbare Spracherweiterungs-Cartridges (zur Vergrößerung des Wortschatzes des Sprachsynthesizers) kamen nicht mehr auf den Markt, da sich inzwischen Software-Lösungen als praktikabel erwiesen.

Technisch besaß der TI-99/4A also durchaus beeindruckende Komponenten für seine Zeit. Seine Stärken lagen in der damals überlegenen 16-Bit-Architektur, der farbfähigen Grafik mit Sprites sowie der Erweiterbarkeit (z. B. durch Sprachausgabe oder Speichererweiterungen). Auch die Verarbeitung galt als solide; die Tastatur des 4A-Modells wurde als deutlich angenehmer als die des Vorgängers beschrieben. Stiftung Warentest bewertete 1984 den TI-99/4A zusammen mit dem Commodore 64 als bestes Heimcomputermodell (“Gut”), wobei zu diesem Zeitpunkt der TI bereits nicht mehr neu erhältlich war. Auf der Habenseite verbuchte der TI außerdem, dass Texas Instruments einige Bildungs- und Spielmodule selbst entwickelte – darunter der frühe Dungeon-Crawler Tunnels of Doom (1982) oder das Lernspiel Hunt the Wumpus, die heute als Klassiker gelten. Allerdings verhinderten TIs strikte Lizenzpolitik anfangs, dass genügend Drittanbieter-Software erschien. Anders als Konkurrenten wie Commodore oder Apple setzte TI lange darauf, Software nur selbst zu veröffentlichen, und gab externen Entwicklern kaum technische Informationen preis. Dieses proprietäre Vorgehen – Jerry Pournelle kommentierte 1982 sarkastisch, TIs Botschaft an die Hobbyprogrammierer laute „Drop dead, hobbyists!“ – erwies sich als großer Nachteil. Während für andere Systeme bald populäre Programme wie VisiCalc oder WordStar verfügbar waren, fehlten solche Anwendungen auf dem TI-99/4A zunächst völlig. Immerhin brachte TI mit Multiplan 1981 eine Tabellenkalkulation heraus, und es gab auch Textverarbeitungs- und Datenbankprogramme von Drittanbietern, doch diese fanden wenig Verbreitung. Unterm Strich galt das TI-eigene BASIC zwar als ordentlich (es unterstützte Grafik und Sound), doch die Softwareauswahl blieb – insbesondere im Vergleich zum späteren Commodore 64 mit seinem riesigen Spiele- und Anwendungsangebot – begrenzt.

https://www.computinghistory.org.uk/det/73440/Texas-Instruments-TI-99-4A-%28beige%29/

Größere Verbreitung fand der TI-99/4A zunächst dennoch: Dank des gesenkten Preises stiegen die Verkaufszahlen ab 1981 deutlich. Ende 1982 waren in den USA bereits über 500.000 Geräte verkauft. Der TI konkurrierte in dieser Zeit vor allem mit dem Commodore VIC-20 (VC20) und dem Atari 400/800. Gegenüber Commodores VIC-20, der zwar nur ein 8-Bit-Prozessor und primitive Grafik hatte, aber bereits für unter 300 Dollar verkauft wurde, punktete TI technisch – jedoch nicht beim Preis. Commodore initiierte unter CEO Jack Tramiel einen aggressiven Preiskrieg: 1982 unterbot man sich gegenseitig mit Preissenkungen, bis Texas Instruments den TI-99/4A im September 1982 auf 199 US$ reduzierte – zu diesem Zeitpunkt 50 $ günstiger als der schwächere VIC-20. TI warb sogar mit einem 100-Dollar-Rabatt für Käufer (beworben vom prominenten TI-Werbegesicht Bill Cosby). Doch Commodore zog nach, und Anfang 1983 lagen beide Rechner bei 99 US$ – ein für Heimcomputer sensationell niedriger Preis. Zwar explodierten dadurch kurzfristig TIs Absatzzahlen, doch das Unternehmen machte bei jedem Verkauf Verlust. Denn der TI-99/4A war in der Herstellung deutlich teurer als Commodores einfach konzipierter VIC-20. Texas Instruments versuchte noch gegenzusteuern: Man entwickelte eine kostengünstigere Hauptplatine (QI-Version) und fertigte billigere Plastikgehäuse in Beige, senkte die Preise für Peripherie um 50 % und packte Software gratis bei. Zeitweise erhielt man die große Erweiterungsbox gratis, wenn man drei Module kaufte. Doch all das konnte den Trend nicht umkehren. Im dritten Quartal 1983 meldete TI durch den Homecomputer-Sektor einen Verlust von rund 330–400 Millionen Dollar. Am 28. Oktober 1983 gab Texas Instruments schließlich den Ausstieg aus dem Heimcomputermarkt bekannt. Die Produktion des TI-99/4A wurde eingestellt (offiziell im März 1984), und bis 1984 wurden nur noch Restbestände abverkauft. Insgesamt hatte TI etwa 2,8–3 Millionen Exemplare des TI-99/4A abgesetzt – an sich eine beachtliche Zahl, die jedoch durch die extrem niedrigen Stückpreise zustande kam und für TI kein profitables Geschäft mehr darstellte.

Rückblickend wird der TI-99/4A oft als „erfolgreicher Misserfolg“ beschrieben – ein Gerät mit fortschrittlicher Technik, das jedoch an Marktstrategien und Konkurrenz scheiterte. Seine Vorteile (16-Bit-Leistung, überlegene Grafik/Sound, einzigartige Sprachoption) konnten die Nachteile (anfangs hoher Preis, geringe Softwarebreite, architekturbedingte Tempoprobleme) nicht dauerhaft wettmachen. Gegen Konkurrenten wie den Commodore 64, der ab 1982 mit 64 KB RAM, herausragendem Sound (SID-Chip) und großem Softwareangebot dominierte, wirkte TIs 4A spätestens ab 1983 veraltet. Auch im Vergleich zum Vorgängermodell TI-99/4 zeigt sich ein zwiespältiges Bild: Der 4A beseitigte zwar die größten Mankos (Tastatur, Preis) und bot mehr Grafikmodi, doch letztlich konnte er den Ruf des TI-Heimcomputerprojekts nicht retten. Texas Instruments hatte gehofft, mit seinem Heimcomputer an frühere Erfolge (etwa in der Taschenrechner-Branche) anzuknüpfen und Intel, Apple & Commodore Paroli zu bieten. Stattdessen endete das Abenteuer TI-99/4A mit einem deutlichen finanziellen Fehlschlag und dem Rückzug TIs aus dem PC-Markt. Dennoch hinterließ der TI-99/4A Spuren: Der von TI-Ingenieur Richard Wiggins und Kollegen entwickelte Sprachchip fand Verwendung in späteren Produkten; der Grafikspeicher- und Spritedesign des TMS9918 beeinflusste ganze Computerstandards (MSX); und nicht zuletzt hat der TI-99/4A bis heute eine kleine, engagierte Fangemeinde. Diese Retro-Enthusiasten entwickeln sogar neue Hardware (von Flash-Speicherkarten bis Ethernet-Anbindungen) und halten das Andenken an den „TI“ lebendig. So steht der TI-99/4A heute sinnbildlich für die rasante Aufbruchszeit der Heimcomputer: ein ambitioniertes System, das seiner Zeit voraus war, dessen kommerzielles Schicksal jedoch durch Fehlkalkulationen und den unerbittlichen Konkurrenzkampf besiegelt wurde.

Pingback: Atari 800XL - Mansion Maniax