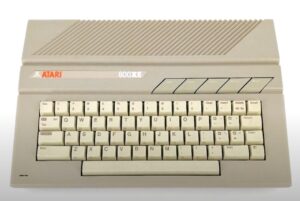

Atari 800XE

Der Atari 800XE erschien 1987 als Teil der XL/XE-Serie und markierte das letzte Kapitel in der langen Geschichte der 8-Bit-Heimcomputer von Atari. Mit seinem schlichten, eckigen Gehäuse in hellgrauer Farbe und einer Tastatur, die optisch stark an die Atari-ST-Reihe erinnerte, sollte der 800XE nicht nur technisch, sondern auch optisch den Anschluss an die Moderne schaffen. Hinter dem nüchternen Äußeren versteckte sich jedoch altbewährte Technik: Im Kern arbeitete derselbe MOS 6502-basierte 8-Bit-Prozessor, der Atari-Heimcomputer bereits seit 1979 antrieb – allerdings in einer Variante namens Sally, die speziell für die Atari-Architektur optimiert wurde. Der Prozessor lief mit etwa 1,77 MHz Taktfrequenz im PAL-Modus, was für damalige Verhältnisse zwar nicht überragend schnell, aber durch den Coprozessor-Ansatz von Atari immer noch konkurrenzfähig war. Der 800XE war technisch nahezu identisch mit dem 65XE – einem direkten Nachfolger des 800XL – und verfügte über 64 KB RAM. Die Grafik wurde vom ANTIC- und GTIA-Chipsatz gesteuert, der zusammen eine erstaunlich flexible Anzeige ermöglichte: bis zu 320×192 Pixel Auflösung, bis zu 16 Farben gleichzeitig, aus einer Palette von 256 Farben mit verschiedenen Helligkeitsabstufungen. Dank der Player/Missile Graphics, Ataris Begriff für hardwaregestützte Sprites, waren flüssige Animationen und Kollisionserkennung möglich, ohne dass die Haupt-CPU allzu stark belastet wurde. Für den Sound sorgte der POKEY-Chip, der vierstimmige digitale Klangerzeugung, Tastaturabfrage, serielle Kommunikation und sogar Zufallsgenerierung in sich vereinte – ein echter Tausendsassa unter den Soundchips, wenn auch klanglich nicht ganz auf dem Niveau des SID-Chips im C64.

Der Atari 800XE erschien 1987 als Teil der XL/XE-Serie und markierte das letzte Kapitel in der langen Geschichte der 8-Bit-Heimcomputer von Atari. Mit seinem schlichten, eckigen Gehäuse in hellgrauer Farbe und einer Tastatur, die optisch stark an die Atari-ST-Reihe erinnerte, sollte der 800XE nicht nur technisch, sondern auch optisch den Anschluss an die Moderne schaffen. Hinter dem nüchternen Äußeren versteckte sich jedoch altbewährte Technik: Im Kern arbeitete derselbe MOS 6502-basierte 8-Bit-Prozessor, der Atari-Heimcomputer bereits seit 1979 antrieb – allerdings in einer Variante namens Sally, die speziell für die Atari-Architektur optimiert wurde. Der Prozessor lief mit etwa 1,77 MHz Taktfrequenz im PAL-Modus, was für damalige Verhältnisse zwar nicht überragend schnell, aber durch den Coprozessor-Ansatz von Atari immer noch konkurrenzfähig war. Der 800XE war technisch nahezu identisch mit dem 65XE – einem direkten Nachfolger des 800XL – und verfügte über 64 KB RAM. Die Grafik wurde vom ANTIC- und GTIA-Chipsatz gesteuert, der zusammen eine erstaunlich flexible Anzeige ermöglichte: bis zu 320×192 Pixel Auflösung, bis zu 16 Farben gleichzeitig, aus einer Palette von 256 Farben mit verschiedenen Helligkeitsabstufungen. Dank der Player/Missile Graphics, Ataris Begriff für hardwaregestützte Sprites, waren flüssige Animationen und Kollisionserkennung möglich, ohne dass die Haupt-CPU allzu stark belastet wurde. Für den Sound sorgte der POKEY-Chip, der vierstimmige digitale Klangerzeugung, Tastaturabfrage, serielle Kommunikation und sogar Zufallsgenerierung in sich vereinte – ein echter Tausendsassa unter den Soundchips, wenn auch klanglich nicht ganz auf dem Niveau des SID-Chips im C64.

Was den 800XE gegenüber seinem Vorgänger 800XL unterschied, war vor allem die neuere Speicherverwaltung durch den Freddie-Chip, der effizienteres Zugriffstiming ermöglichte und theoretisch auch den Einsatz von 128 KB RAM vereinfachte – allerdings kam das in der Praxis nur beim Schwestermodell 130XE zum Tragen. Der 800XE selbst blieb bei 64 KB. Das Betriebssystem im ROM entsprach weitgehend dem des 800XL, ebenso wie das integrierte Atari BASIC in Version C, das beim Einschalten aufgerufen wurde, sofern kein Modul eingesteckt war.

Am Gehäuse fanden sich die üblichen Anschlüsse: zwei DE-9-Ports für Joysticks, der modulare SIO-Port für Kassettenrekorder, Diskettenlaufwerke, Drucker und andere Peripheriegeräte, der Monitorausgang mit Composite-Video und Mono-Ton, ein Stromanschluss für das externe Netzteil, sowie der Cartridge-Schacht auf der Oberseite. Eine parallele Erweiterungsschnittstelle wie beim 800XL fehlte jedoch – was Bastler oft beklagten. Manche 800XE-Geräte, vor allem in Polen und Osteuropa, enthielten zusätzlich einen ECI-Port, eine Art abgespeckte Parallelschnittstelle, die in Kombination mit dem Cartridge-Port auch umfangreichere Erweiterungen zuließ – sofern man die passende Hardware auftreiben konnte.

Markteinführung und Preisgestaltung des Atari 800XE waren ein kurioses Kapitel für sich. In Westeuropa kostete das Gerät bei Markteinführung knapp 200 D-Mark – inflationsbereinigt entspricht das rund 210 Euro. Damit war er einer der günstigsten voll ausgestatteten Heimcomputer seiner Zeit. Doch während Commodore den europäischen Markt mit dem C64 dominierte, wurde Atari auf dem westlichen Markt eher stiefmütterlich behandelt. Ganz anders sah es in Osteuropa aus: In Ländern wie Polen, der DDR und der ČSSR war der 800XE ein echter Exportschlager. Möglich machten dies spezielle Handelsverträge und Devisenläden wie Pewex, Tuzex oder die Intershops der DDR, in denen Bürger gegen Westgeld westliche Waren erwerben konnten. Der 800XE war dort so begehrt, dass er teilweise einem kleinen Vermögen entsprach – in Polen beispielsweise war er anfangs nur für den Gegenwert eines akademischen Jahresgehalts erhältlich. Trotzdem wurde er vielfach gekauft, verschenkt oder über verwandtschaftliche Kontakte in den Osten geschmuggelt. Viele Jugendliche lernten dort auf dem Atari ihre ersten Programmierschritte oder spielten westliche Software, die auf dem Schwarzmarkt kursierte.

Der Erfolg des Atari 800XE in Osteuropa war so groß, dass er in vielen Schulen als offizieller Lehrcomputer verwendet wurde. Sogar die DDR bestellte mehrere tausend Geräte direkt über staatliche Kanäle. Zeitgenössische Zeitungsberichte sprachen von einem "Boom der 8-Bit-Technik hinter dem Vorhang", während Atari intern stolz verkündete, dass man auf dem sowjetischen Vorfeld erfolgreicher war als mit jeder Marketingkampagne in Kalifornien. In Polen entwickelte sich eine regelrechte Atari-Kultur, mit Raubkopierkreisen, Demogruppen und sogar eigenen Magazinpublikationen. Nicht wenige spätere Spieleentwickler in Mitteleuropa nannten den 800XE als ihren ersten Computer.

Anekdotisch belegt ist auch, dass einige 800XE-Geräte, die über Intershops oder Tuzex-Läden verkauft wurden, technisch leicht abweichende ROM-Versionen hatten – angeblich, um beim Import gewisse Kompatibilitätsprobleme mit westlicher Software zu vermeiden. Ob das stimmt oder eher urbaner Mythos ist, bleibt offen. Ein anderer verbreiteter Trick war das Umprogrammieren des ROMs mittels selbstgebauter EPROM-Brenner, um "optimiertes" BASIC oder alternative Bildschirmgrafiken zu laden. In Bastelzeitschriften der damaligen Zeit wurde beschrieben, wie man durch Entfernen eines Widerstands den Videoausgang von PAL auf NTSC umschalten konnte – wozu das im Osten sinnvoll war, ist unklar, aber Hauptsache, man konnte basteln.

Verglichen mit dem C64 hatte der 800XE sowohl Vor- als auch Nachteile. Die Grafik war technisch flexibler, das Scrolling eleganter, die Farbauswahl größer – doch der C64 hatte den besseren Sound und die deutlich größere Softwarebibliothek. Auch beim Speicher war der C64 mit seinen ausgeklügelten Speicher-Bank-Techniken überlegen. Im Alltag bedeutete das: auf dem C64 gab es mehr Spiele, die schneller nachgeladen wurden und oft hübscher klangen. Auf dem Atari hingegen waren kreative Programmierlösungen nötig, um das Optimum aus der Hardware herauszuholen. Das führte zu einer wahren Kunstform in der Demo-Szene, bei der aus vier Farben und einem piepsenden POKEY-Signal ein Feuerwerk der Technik gezündet wurde.

Der Atari 800XE wurde in dieser Form nur wenige Jahre produziert, doch sein Einfluss hielt deutlich länger an. Selbst nach dem offiziellen Ende der Produktion 1992 wurden Restbestände in Osteuropa weiterverkauft, modifiziert, repariert, mit PC-Netzteilen betrieben oder auf moderne Speichermedien wie SD-Karten umgebaut. In den letzten Jahren erlebt der 800XE durch Retro-Wellen und Homebrew-Szene ein kleines Comeback – es gibt neue Spiele, neue Demos und sogar neue Hardware-Erweiterungen wie HDMI-Ausgänge oder Turbo-Speicherkarten.

Zu den maßgeblichen Entwicklern des Systems gehörten Jay Miner, der später durch den Amiga berühmt wurde, Joe Decuir, der später am USB-Standard mitarbeitete, und George McLeod, der für die Grafikchips verantwortlich war. Alle drei verließen Atari noch vor Einführung des XE-Modells, doch ihre technische Handschrift prägte auch den 800XE. Jay Miner, Ingenieur mit Hundeliebe und einem Faible für effiziente Chips, wurde später als „Vater des Amiga“ verehrt. Joe Decuir hingegen liebte serielle Busse fast so sehr wie sein Motorrad, das er gerne in die Atari-Garage parkte. George McLeod, ein ruhiger Tüftler, galt intern als der Mann, der wusste, wie man ein Fernsehsignal in Farbe träumen lässt.

Der Atari 800XE war vielleicht nicht der lauteste oder bunteste Computer seiner Zeit, aber er war einer der treuesten. Ein Arbeitstier, das Generationen überdauerte, Heimkinder und Studenten prägte und bis heute in Kellern, Dachböden und Retrotreffen für leuchtende Augen sorgt. Und ganz ehrlich: Wer je den Geräuschmix aus POKEY-Piepsen, Floppy-Surren und dem Klicken eines CX40-Joysticks gehört hat, weiß, was wahre Heimcomputer-Nostalgie bedeutet.