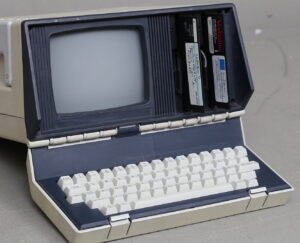

ICL One Per Desk (1981)

By Logg Tandy, CC BY 4.0

Der ICL One Per Desk (OPD) wurde 1984 in Großbritannien als visionäres Hybrid aus Personal Computer und Telefonterminal vorgestellt. Sein Name war Programm: Jedem Büroangestellten sollte so ein Gerät „One Per Desk“ zur Verfügung stehen – ein ehrgeiziger Anspruch, der die damalige Computervision von ICL widerspiegelte. Tatsächlich ging die Entwicklung bereits 1981 aus einer Kooperation zwischen International Computers Limited (ICL), Sinclair Research und British Telecom hervor. Ursprünglich plante man sogar, Sinclairs neuartige Flachbildschirm-Technologie zu verbauen. In einer ICL-Pressemitteilung von 1982 hieß es: „Im Dezember 1981 kündigte ICL an, gemeinsam mit Sinclair Research eine ultraniedrigpreisige integrierte Terminal-/Digitaltelefon-Arbeitsstation zu entwickeln, die Sinclairs Flach-Bildschirm-Technologie und Sinclair BASIC einsetzen sollte. Damals wurde sie unter dem Namen ‘One Per Desk IT Work Station’ getauft.“ Die Vision eines kompakten Computertelefons blieb – der Flachbildschirm hingegen erwies sich als unreif und wurde verworfen. So erschien der OPD 1984 mit konventionellem Monitor, aber immer noch vollgepackt mit innovativen Ideen für den Geschäftsalltag.

Der One Per Desk basiert technisch auf dem Heimcomputer Sinclair QL, dessen Kernkomponenten er übernimmt. Im Herzen arbeitet ein Motorola 68008 Mikroprozessor – ein 32-Bit-Prozessor mit 8-Bit-Datenbus – derselbe wie im QL, getaktet mit etwa 7,5 MHz. Er kann mehrere Programme quasi gleichzeitig ausführen, was perfekt zum hektischen Alltag eines Managers passen sollte. Dem Prozessor standen anfangs 128 KB RAM zur Seite, von denen 32 KB für die Bilddarstellung reserviert waren. Zusätzlich verfügte der OPD über 2 KB batteriegepuffertes CMOS-RAM für Konfigurationen und Kurzwahlverzeichnisse – so blieben Einstellungen auch im Dauerbetrieb erhalten. Das Gerät war auf langfristigen 24/7-Einsatz ausgelegt und verzichtete bewusst auf einen Netzschalter; stattdessen war es permanent betriebsbereit, um Anrufe entgegenzunehmen. Die Stromversorgung und Bildsteuerung waren ins separate Monitor-Modul ausgelagert, wodurch das Hauptgerät lüfterlos und kompakt bleiben konnte.

Auf dem Schreibtisch präsentierte sich der OPD als zweiteiliges System: Tastatur-/Basiseinheit und Monitor waren verbunden durch ein einziges Kabel für Strom und Signal. In der Basiseinheit steckte auch ein handelsüblicher Telefonhörer (ein modifizierter BT-Sceptre-Apparat) seitlich im Gehäuse. Daneben fanden sich an der Vorderseite zwei Microdrive-Laufwerke – winzige bandbasierte Speicherkassetten, die Sinclair entwickelt hatte. Diese Kassetten fassten typischerweise um 100 KB und dienten als Wechselmedium. ICL überarbeitete die Mechanik der Microdrives, um die berüchtigten Zuverlässigkeitsprobleme des QL zu entschärfen. Dennoch blieb der bandbasierte Massenspeicher eine Schwachstelle: Schon zeitgenössische Berichte urteilten, die Microdrive-Technik „überschatte das OPD-Konzept“ negativ. Für datenintensive Anwendungen waren später externe 3,5″-Diskettenlaufwerke von Drittherstellern erhältlich – eine wichtige Ergänzung, denn standardmäßig bot das OPD-System ab Werk keine Diskettenlaufwerke.

Die übrige Anschlusspalette fiel minimalistisch aus. An der Rückseite befand sich ein spezieller RS432-Anschluss für Drucker – ICL bot etwa einen Okimate-Drucker an – der elektrisch dem RS423/RS232-Standard ähnelte. Zwei Buchsen für Telefonleitungen ragten aus dem Telephonie-Modul, um das integrierte Modem mit dem öffentlichen Netz zu verbinden. Über optionale Erweiterungen ließ sich die Konnektivität ausbauen: So gab es z. B. ein „Data Communications Adapter“ von British Telecom, um einen seriellen Port nachzurüsten und den OPD als Terminal an Großrechner anzubinden. Ebenso entwickelte ICL ein Asynchronous Comms Unit (ACU) für höhere Übertragungsraten bis 19200 bps, das am ROM-Modul-Port angeschlossen wurde. Diese professionelle Erweiterbarkeit zeigt, dass das OPD weniger Heimcomputer sein wollte, sondern ein Büro-Arbeitstier mit Kommunikationsfokus.

Die wohl auffälligste Eigenschaft des One Per Desk ist die tiefe Integration von Telefonie und Computerfunktionen. Das eingebaute Modem beherrschte Mehrfachstandards: u. a. V.21/V.23 (1200/75 Baud für Bildschirmtext/Videotex), 1200/1200 Baud (Halbduplex) und sogar klassisches 300 Baud Vollduplex. Bemerkenswert war die Fähigkeit, zwei Telefonleitungen gleichzeitig zu managen – beispielsweise eine Sprachleitung und eine Datenverbindung parallel. Mit speziellen Telefontasten auf der Tastatur konnte der Nutzer Anrufe auf Halten legen, zwischen Leitungen umschalten, per Knopfdruck Wahlwiederholung nutzen oder ein Gespräch auf Freisprechen bzw. den Lautsprecher legen. Eine HOLD-Taste parkte ein Gespräch, während man auf der zweiten Leitung tätig war – geradezu futuristisch für 1984. Zudem besaß der OPD einen hardwareseitigen Sprachsynthesizer (Texas Instruments TMS5220), der für eine integrierte Anrufbeantworter-Funktion genutzt wurde. Im Abwesenheitsmodus konnten vorgefertigte Ansagetexte automatisch über die Leitung abgespielt und eingehende Nachrichten aufgezeichnet werden – das Gerät „plauderte“ also mit Anrufern, wenn der Besitzer nicht am Platz war. Diese Voice-Mail-ähnliche Funktionalität war ihrer Zeit weit voraus und machte das OPD zu mehr als einem simplen Computer: eher zu einer zentralen Schaltstelle für Kommunikation im Büro.

Das Videodisplay des One Per Desk stammte technisch vom Sinclair QL und bot entsprechend für die Zeit passable, wenn auch nicht überragende Grafik. Die maximale Bildschirmauflösung betrug 512 × 256 Pixel, und dabei konnten 4 Farben gleichzeitig dargestellt werden. Alternativ ließ sich eine niedrigere Auflösung von 256 × 256 Pixel nutzen, bei der bis zu 8 Farben aktiv waren. Ein Clou aus der Sinclair-Welt war dabei weiterhin verfügbar: blinkende Grafikattribute, mit denen man Pixel zum Flackern bringen konnte. Text wurde üblicherweise in einem 80×24-Zeichen-Raster dargestellt. Zwei Statuszeilen am unteren Bildschirmrand informierten über Systemmeldungen, Anrufstatus und aktive Tasks. Diese Statuszeilen waren notwendig, da das OPD mehrere Vorgänge simultan handhaben konnte und der Benutzer stets den Überblick über laufende Prozesse behalten musste.

Die Standard-Anzeige erfolgte an einem mitgelieferten 9-Zoll-Monochrommonitor oder optional an einem 14-Zoll-Farbmonitor – beide enthielten das Netzteil für die Basiseinheit. Der Preis für die monochrome Variante lag bei etwa £1.195 plus VAT und für die Farbversion bei £1.625 plus VAT. Inklusive Steuern entsprach das etwa £1.370 bzw. £1.870 Anfang 1985 – umgerechnet etwa 6.000 bis 7.000 € in heutiger Kaufkraft. Damit war das One Per Desk um ein Vielfaches teurer als Heimcomputer jener Zeit und selbst teurer als viele IBM-kompatible PCs.

Anders als der Sinclair QL, der mit QDOS ein recht offenes Betriebssystem bot, setzte ICL beim OPD auf ein fest im ROM verankertes System namens BFS („Basic Functional Software”). Dieses Firmware-basierte OS war menügesteuert und auf einfache Bedienung ausgelegt. Die BFS-Firmware ermöglichte echtes Multitasking: Über spezielle Tasten – START, RESUME, REVIEW – konnte der Nutzer zwischen mehreren gleichzeitig aktiven Anwendungen hin- und herwechseln. Im Hintergrund sorgte ein Kernel für Speicher- und Geräteverwaltung, während ein Director-Modul die laufenden Tasks koordinierte. Das BFS-System integrierte zudem einen Telefon-Manager, elektronische Telefonbücher, Tools für Anrufbeantwortung sowie Datenfernübertragung. Für produktive Anwendungen setzte ICL auf steckbare ROM-Module, die zusätzliche Software enthalten konnten. Besonders bedeutend war das Psion Xchange-Softwarepaket: eine Suite aus Textverarbeitung, Tabelle, Datenbank und Business-Grafik, die schon beim Sinclair QL beliebt war. ICL bot Xchange als vorinstalliertes ROM-Modul an – fünf ROM-Chips mit zusammen ~256 KB, auf Wunsch auch in einer 1 MBit-Variante. Für £130 Aufpreis erhielt man so ein sofort nutzbares Office-Paket. Trotz QL-Verwandtschaft war die Kompatibilität zu normaler QL-Software begrenzt.

Zum Marktstart erhielt ICL beachtliche Großaufträge. British Telecom bestellte 1.500 Geräte im Wert von £4,5 Mio., und Telecom Australia investierte rund £8 Mio. in das System. Innerhalb der ersten neun Monate nach Verfügbarkeit soll ICL Verträge über insgesamt $42 Mio. für OPD-Lieferungen abgeschlossen haben – vor allem mit den Telefongesellschaften in Großbritannien, Australien, Hongkong und Neuseeland. In einem internen Bericht lobte ICL selbstbewusst den eigenen Innovationsgeist: „Wenn es je ein Projekt gab, das den Wert von Teamarbeit und des ICL-Weges gezeigt hat, dann war es der One Per Desk. Andy Roberts und das OPD-Team haben ebenfalls viel Lob erhalten …“ Diese Selbsteinschätzung verrät den Stolz des Unternehmens auf die technische und organisatorische Leistung hinter dem Projekt. Tatsächlich galt der OPD bei ICL als Musterbeispiel für Innovationskraft „made in Britain“.

Trotz innovativer Konzepte blieb das OPD ein Nischenprodukt. Der freie Markt nahm es verhalten auf, doch es fand clevere Anwendungen in Branchen wie dem Bingo-Netzwerk, bei Behörden oder in Autohäusern in Australien. Der technische Anspruch war hoch, aber die Kosten ebenso. ICLs Führungskräfte sahen darin jedoch ein Aushängeschild britischer Ingenieurskunst – ein Symbol, dass das Unternehmen an der Spitze technologischer Entwicklung stehen konnte. Robb Wilmot, damals CEO von ICL, äußerte später, der OPD sei für ihn „ein Wegweiser der Zukunft – der Beweis, dass Kommunikation und Rechnen zusammengehören“.

Diese Sichtweise trifft den Kern: Der OPD war kein gescheitertes Produkt, sondern ein visionäres Experiment, das die Verbindung von Telefonie, Datenverarbeitung und Software vorwegnahm – Jahrzehnte, bevor Smartphones dieselbe Idee verwirklichten.

Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

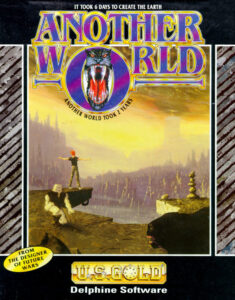

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

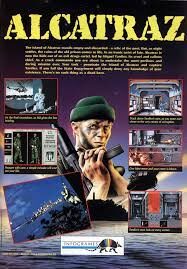

Alcatraz erschien 1992 unter dem Banner von Infogrames und wurde vom britischen Team 221B Software Development entwickelt. Im Zentrum stand eine Prämisse, die direkt aus einem 80er-Jahre-Actionfilm hätte stammen können: Die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz war in den Händen des Drogenlords Miguel Tardiez, und zwei US-Navy-SEALs mit den martialischen Codenamen „Bird“ und „Fist“ sollten die Insel stürmen, Beweise sichern und den Oberbösewicht endgültig ausschalten. Dass das Szenario dem Spieler zwei Stunden Echtzeit für diese Mission gab, unterstrich den Anspruch von Infogrames, Spannung mit taktischem Druck zu verbinden.

Alcatraz erschien 1992 unter dem Banner von Infogrames und wurde vom britischen Team 221B Software Development entwickelt. Im Zentrum stand eine Prämisse, die direkt aus einem 80er-Jahre-Actionfilm hätte stammen können: Die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz war in den Händen des Drogenlords Miguel Tardiez, und zwei US-Navy-SEALs mit den martialischen Codenamen „Bird“ und „Fist“ sollten die Insel stürmen, Beweise sichern und den Oberbösewicht endgültig ausschalten. Dass das Szenario dem Spieler zwei Stunden Echtzeit für diese Mission gab, unterstrich den Anspruch von Infogrames, Spannung mit taktischem Druck zu verbinden.

Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog

Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog

Die Osborne Vixen (auch Osborne 4) war ein tragbarer „Luggable“-Computer, der – nach dem riesigen Erfolg des Osborne 1 (1981) und des Executive (1983) – Ende 1984 auf den Markt kam. Sie entstand, als die Osborne Computer Corp. gerade nach ihrer Pleite von 1983 („Bankruptcy“ im September 1983) wieder reorganisiert wurde. Adam Osborne, der Firmengründer, hatte zwischenzeitlich das Unternehmen verlassen. Die nun rekonstruierte Firma brachte 1984 die Vixen heraus – anfangs in Schwarz geplant, letztlich als beige/grau-beiger Koffer mit auffälligem, innen olivgrünem Innenleben. Die Anzeigen warben damit, „das Unternehmen, das den ersten tragbaren Business-Computer vorgestellt hat, ist zurück“ – und priesen: „One year later, it’s still ahead of its time“. Tatsächlich war die Vixen – trotz überarbeiteter Hardware – schon beim Erscheinen 1984 technisch überholt, da inzwischen IBM-PC-kompatible Tragbare dominierten. Ein früheres Vixen-Modell (mit 5″ grünem Bildschirm) war bereits 1983 nicht veröffentlicht worden, als die Firma insolvent ging. Nach der Überarbeitung zeichnete sich die 1984 freigegebene Vixen durch einen 7-Zoll-CRT-Monitor mit bernsteinfarbenem Bildschirmlinien aus (80×24 Text, rein monochrom). Außerdem besaß sie zwei 5¼″-Diskettenlaufwerke (400 KB, doppelt bespielbar), die diesmal vertikal eingebaut waren. Sie wog nur rund 8,2 kg (18 lbs) und hatte die kompakten Abmessungen 32,1×41,3×15,9 cm, so dass – ganz im Osborne-Geist – beworben wurde, man könne sie ohne Platzprobleme unter einem Flugzeugsitz verstauen.

Die Osborne Vixen (auch Osborne 4) war ein tragbarer „Luggable“-Computer, der – nach dem riesigen Erfolg des Osborne 1 (1981) und des Executive (1983) – Ende 1984 auf den Markt kam. Sie entstand, als die Osborne Computer Corp. gerade nach ihrer Pleite von 1983 („Bankruptcy“ im September 1983) wieder reorganisiert wurde. Adam Osborne, der Firmengründer, hatte zwischenzeitlich das Unternehmen verlassen. Die nun rekonstruierte Firma brachte 1984 die Vixen heraus – anfangs in Schwarz geplant, letztlich als beige/grau-beiger Koffer mit auffälligem, innen olivgrünem Innenleben. Die Anzeigen warben damit, „das Unternehmen, das den ersten tragbaren Business-Computer vorgestellt hat, ist zurück“ – und priesen: „One year later, it’s still ahead of its time“. Tatsächlich war die Vixen – trotz überarbeiteter Hardware – schon beim Erscheinen 1984 technisch überholt, da inzwischen IBM-PC-kompatible Tragbare dominierten. Ein früheres Vixen-Modell (mit 5″ grünem Bildschirm) war bereits 1983 nicht veröffentlicht worden, als die Firma insolvent ging. Nach der Überarbeitung zeichnete sich die 1984 freigegebene Vixen durch einen 7-Zoll-CRT-Monitor mit bernsteinfarbenem Bildschirmlinien aus (80×24 Text, rein monochrom). Außerdem besaß sie zwei 5¼″-Diskettenlaufwerke (400 KB, doppelt bespielbar), die diesmal vertikal eingebaut waren. Sie wog nur rund 8,2 kg (18 lbs) und hatte die kompakten Abmessungen 32,1×41,3×15,9 cm, so dass – ganz im Osborne-Geist – beworben wurde, man könne sie ohne Platzprobleme unter einem Flugzeugsitz verstauen.

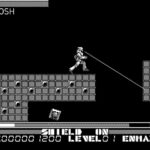

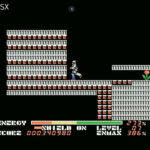

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

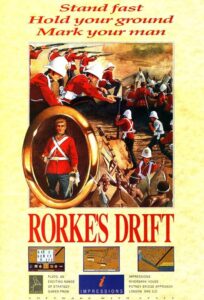

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.