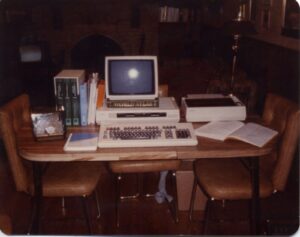

Epson QX-10

By Scohar70 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7292188

Als Epson Anfang der achtziger Jahre den QX-10 auf den Markt brachte, war das Unternehmen eigentlich noch am ehesten für seine Drucker bekannt, vor allem für die robusten und zuverlässigen Nadeldrucker, die in Büros auf der ganzen Welt klapperten. Doch in Japan hatte man schon früh den Wert eines eigenen Personalcomputers erkannt, der nicht nur als Ergänzung zum Druckgeschäft dienen sollte, sondern auch die Markenpräsenz im expandierenden Computermarkt stärken konnte. So begann 1981 die Entwicklung eines Rechners, der vor allem im professionellen Umfeld Fuß fassen sollte, und dessen wichtigste Waffe ein damals ungewöhnlich konsequent auf Produktivität ausgerichtetes Konzept war.

Im Herzen des QX-10 schlug der Zilog Z80A, ein 8-Bit-Prozessor, der mit 4 MHz getaktet war und bereits im CP/M-Umfeld als Standard galt. Der Chip selbst war eine Weiterentwicklung des Z80, den Federico Faggin – zuvor maßgeblich an der Entwicklung des Intel 4004 beteiligt – zusammen mit Masatoshi Shima und Ralph Ungermann entworfen hatte. Der Z80A beherrschte nicht nur den vollständigen Befehlssatz des Intel 8080, sondern bot zusätzlich erweiterte Instruktionen, eine ausgefeiltere Interrupt-Logik und Registerpaare, die ihn im Büroalltag deutlich flexibler machten. Genau diese Eigenschaften machten ihn ideal für den Einsatz in Maschinen, die Textverarbeitung und Tabellenkalkulationen stemmen sollten.

Das Betriebssystem des Epson QX-10 war CP/M, das sich in jener Zeit als Quasi-Standard im professionellen Bereich etabliert hatte. Epson entschied sich jedoch, dem Rechner zusätzlich ein Softwarepaket mitzugeben, das für die damalige Zeit äußerst innovativ war: ValDocs, eine integrierte Bürosoftware, die Textverarbeitung, Tabellen, Datenbankfunktionen und sogar rudimentäre Kommunikationsmöglichkeiten vereinte. Entwickelt wurde ValDocs von Rising Star Industries, einer jungen US-Firma, deren Gründer David W. Thatcher ein erklärter Verfechter der Idee war, dass Computer nicht aus einer Sammlung isolierter Programme bestehen sollten, sondern als eine Art „elektronische Schreibmaschine mit Mehrwert“ dienen müssten. Thatcher formulierte es damals so: „Der Computer muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt.“ Ein Satz, den die Presse dankbar aufgriff.

Technisch bot der QX-10 einige interessante Eckdaten. Er wurde standardmäßig mit zwei 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerken ausgestattet, die jeweils 340 Kilobyte speichern konnten – eine Verdoppelung gegenüber vielen zeitgenössischen Systemen. Später folgten auch Modelle mit Festplattenunterstützung, wobei diese im professionellen Umfeld meist nur in sehr kleinen Stückzahlen installiert wurden. Die Grafikausgabe war für einen Bürorechner solide, aber unspektakulär: 640 × 400 Pixel in monochromer Darstellung, auf einem hochauflösenden grünen Monitor, der sich gerade im Textmodus angenehm für die Augen erwies. Farben bot der QX-10 nicht, da er für Business-Anwendungen konzipiert war – ein klarer Unterschied zu Heimcomputern wie dem Commodore 64 oder dem Atari 800. Der Soundchip? Nun, schlicht keiner. Abgesehen vom obligatorischen System-Speaker blieb der QX-10 stumm, was für einen Rechner dieser Zielgruppe aber auch niemanden störte.

Sein Gehäuse wirkte solide und fast schon ein wenig nüchtern. Mit den Dimensionen von 50,8 × 30,4 × 10,3 cm und einem Gewicht von 9,4 Kilogramm für den eigentlichen Computer, 5,5 Kilogramm für den Monitor und immerhin noch 2,5 Kilogramm für die Tastatur war der QX-10 ein Gerät, das fest auf dem Schreibtisch stehen sollte und sich nicht für den mobilen Einsatz eignete. Die Tastatur, in traditioneller Schreibmaschinen-Manier gehalten, war für Vielschreiber gedacht und galt in der Fachpresse als „hervorragend verarbeitet“. Die Power Play hätte wohl gespottet, dass man damit Nägel in die Wand schlagen könne, ohne dass sie ihren Druckpunkt verlöre – nur dass die Zeitschrift sich nie mit einem Bürocomputer beschäftigte.

Die Anschlüsse des QX-10 entsprachen weitgehend dem, was man in jener Zeit erwartete: RS-232C-Ports für serielle Kommunikation, Centronics-Anschluss für Drucker, Erweiterungssteckplätze für zusätzliche Karten und die Möglichkeit, externe Diskettenlaufwerke oder Festplatten nachzurüsten. Epson hatte zudem Pläne für spezielle Peripheriegeräte, darunter Scanner und erweiterte Speicherlösungen, die aber nur in Japan und in sehr kleinen Stückzahlen umgesetzt wurden.

Preislich schlug der QX-10 zum Marktstart mit etwa 2.995 US-Dollar zu Buche, was inflationsbereinigt rund 9.000 Euro entspricht. Ein stolzer Preis, der zeigte, dass Epson klar den professionellen Markt anvisierte und weniger die Hobbyisten oder Schüler. Verkaufszahlen sind schwer exakt zu ermitteln, doch Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit zwischen 80.000 und 120.000 Einheiten verkauft wurden – ein respektabler Erfolg, wenn man bedenkt, dass Epson kein etablierter Computerhersteller war. Besonders in den USA konnte der QX-10 eine gewisse Verbreitung finden, während er in Europa ein Nischendasein führte.

Die Fachpresse reagierte gemischt. Während die New York Times die integrierte Softwarelösung als „einen möglichen Wendepunkt im Büroalltag“ lobte, kritisierten andere Magazine die teilweise noch instabile Version von ValDocs, die unter Zeitdruck veröffentlicht worden war. In Deutschland schrieb die Computerwoche, dass Epson „einen mutigen Schritt in den professionellen Markt“ wage, jedoch „noch unter Beweis stellen müsse, ob die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet sei“.

Im Vergleich zu Konkurrenten wie dem IBM PC oder den CP/M-Systemen von Kaypro und Osborne hatte der QX-10 sowohl Stärken als auch Schwächen. Die hohe Bildschirmauflösung, die integrierte Software und die solide Verarbeitung machten ihn attraktiv für Büros, die eine All-in-One-Lösung suchten. Gleichzeitig fehlte ihm die Offenheit und Erweiterbarkeit des IBM PC, der sich rasch zum Industriestandard entwickelte. Rückblickend könnte man sagen, dass Epson hier zwar einen ernstzunehmenden Gegner ins Feld schickte, der aber letztlich nicht die Marktmacht hatte, um dem Giganten IBM wirklich Paroli zu bieten.

Für Epson selbst war der QX-10 dennoch ein wichtiger Meilenstein. Er zeigte, dass die Firma mehr sein konnte als nur ein Druckerhersteller, und öffnete die Tür für weitere Computerprojekte wie den QX-16, der als Hybrid sowohl CP/M- als auch MS-DOS-Programme ausführen konnte. Auch wenn Epson nicht zu den großen PC-Herstellern der neunziger Jahre zählte, legte der QX-10 den Grundstein dafür, dass das Unternehmen im Computersektor als ernsthafte Größe wahrgenommen wurde.

Heute gilt der QX-10 als klassischer Vertreter der frühen Bürocomputerära – solide, aber etwas unterschätzt. Sammler schätzen vor allem die außergewöhnlich gut erhaltenen Tastaturen und die Tatsache, dass viele Geräte auch nach über vierzig Jahren noch problemlos booten. Vielleicht liegt darin der wahre Charme dieses Rechners: Er war nie ein Star wie der IBM PC, nie ein Kultobjekt wie der C64, doch er erfüllte seine Rolle so zuverlässig, dass er im Rückblick fast wie ein stiller Held wirkt.