CBM 500-Serie

Die CBM 500-Serie war Teil der CBM-II-Familie, einer ambitionierten aber letztlich gescheiterten Neuausrichtung des Unternehmens Commodore Anfang der 1980er Jahre. Anders als ihre Namensvettern der 600er- und 700er-Modelle richtete sich die 500er-Linie nicht primär an den professionellen Büromarkt, sondern umfasste sowohl Business- als auch Personal-Modelle. Dabei war die Modellserie nicht ein einzelner Rechner, sondern eine vollständige Plattform mit unterschiedlicher Ausstattung und Zielsetzung. Zu den bekanntesten Modellen gehören der P500, B500, B505, B510 und der mit besonders großzügiger RAM-Bestückung versehene B520. Letzterer war bereits ab Werk mit 256 KB RAM ausgestattet – ein für 8-Bit-Systeme beachtlicher Wert und Ausdruck der Systemarchitektur, die Speicherbank-Umschaltung (Bank Switching) systemseitig unterstützte.

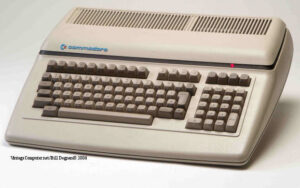

Die Gestaltung der Gehäuse war ein Bruch mit dem bis dahin kantigen Design der PET-Reihe. Verantwortlich für das elegante, flache Profil der 500er-Modelle war Ira Velinsky, ein Industrie-Designer, der sich unter anderem durch den PET-2001-Prototypen sowie den tragbaren Atari Stacy einen Namen gemacht hatte. Das Gehäuse war durchgehend flach, mit integrierter Tastatur und vorbereitetem Slot für externe Erweiterungen und Zubehör. Die CBM 500-Reihe war somit als modern wirkende Plattform für verschiedene Zielgruppen gedacht – ein Plan, der jedoch an Marktfragmentierung und strategischer Unsicherheit scheitern sollte.

Die gesamte Serie basierte auf dem MOS 6509-Prozessor, einer Weiterentwicklung des 6502, der durch einen integrierten Memory Management Controller in der Lage war, bis zu 1 MB RAM zu adressieren. Standardmäßig waren je nach Modell 64 KB (beim B505), 128 KB (u.a. beim P500) oder eben 256 KB (beim B520) verbaut. Der 6509 war mit 1 MHz beim P500 sowie 2 MHz bei den B-Modellen getaktet. Während der höhere Takt bei den Business-Geräten für mehr Rechenleistung sorgte, führte er zugleich zu gravierenden Kompatibilitätsproblemen bei der Verwendung des ebenfalls verbauten SID 6581 Soundchips, der ursprünglich für den C64 bei 1 MHz ausgelegt war. Im P500, dessen CPU mit 1 MHz lief, konnte der SID korrekt angesprochen werden und lieferte dieselben drei Kanäle und Filterfähigkeiten wie im C64. In den B-Modellen jedoch war der SID faktisch funktionslos, da der Bus-Zugriff durch die Taktinkompatibilität gestört wurde – ein Umstand, der in internen Entwicklerberichten offen eingeräumt wurde.

Ein wesentlicher Unterschied der P-Serie war der eingebaute VIC-II-Grafikchip, identisch mit dem des C64. Er ermöglichte eine Auflösung von 320×200 Pixeln bei 16 gleichzeitig darstellbaren Farben, mit den bekannten Sprites und Rasterinterrupt-Fähigkeiten. Die B-Serie hingegen verwendete einen Textmodus-Chip (MOS 6545 oder kompatibler CRTC), der für 80×25 Zeichen in Monochromdarstellung optimiert war – ideal für Tabellenkalkulation, Textverarbeitung oder Terminalemulation, aber ungeeignet für grafisch anspruchsvolle Aufgaben.

Ein oft übersehener technischer Fortschritt war die Integration eines echten RS-232-Ports, etwas, das bis dahin keinem anderen 8-Bit-Commodore-Computer zuteilwurde. Kombiniert mit den IEEE-488-Anschlüssen und dem klassischen User-Port standen dem System zahlreiche Kommunikations- und Erweiterungsmöglichkeiten offen. Der P500 bot zudem zwei Atari-kompatible Joystickports – ebenfalls ein klares Indiz für seine ursprünglich vorgesehene Rolle als gehobener Heimcomputer.

Als Betriebssystem diente Commodore BASIC 4.0, erweitert um Speicherbanking und Systemfunktionen. Neben BASIC stand ein Maschinenmonitor zur Verfügung, über den Speicherbereiche manuell angesprochen und programmiert werden konnten. Trotz der technischen Fähigkeiten mangelte es an kompatibler Software – insbesondere der P500, der nie offiziell in den Handel kam, verfügte lediglich über eine einfache Demo, die auf Messen und im Vertrieb gezeigt wurde. Aufgrund der mangelnden Kompatibilität zu C64-Software, des weitgehend geschlossenen Software-Ökosystems der CBM-II-Reihe und der sehr geringen Verbreitung wurden kaum Anwendungen entwickelt. Dies betraf sowohl die Heimcomputer-orientierten P-Modelle als auch die professionellen B-Modelle.

Preise lagen je nach Ausstattung zwischen rund 900 und 1.400 US-Dollar, was heute inflationsbereinigt rund 2.800 € bis 4.300 € entspricht – ein stolzer Preis für Geräte, die in Sachen Softwareunterstützung und Marktakzeptanz deutlich hinter den Erwartungen blieben. Die wenigen gefertigten Exemplare des P500 wurden nie offiziell verkauft, sondern meist an Entwickler oder internationale Händler gegeben, später teilweise zurückgerufen. Die B-Serie schaffte es hingegen in kleine Stückzahlen in den Vertrieb, insbesondere in Europa. Vom B520, dem Spitzenmodell der Serie, sind heute nur wenige erhaltene Geräte dokumentiert.

Die Entwicklerliste liest sich wie ein „Who’s Who“ der frühen Mikrocomputerzeit: Chuck Peddle, der Architekt des 6502 und des 6509, Bill Seiler, der mitverantwortlich für die Boardarchitektur war, sowie der junge Dave Haynie, der später zum zentralen Hardwarearchitekten der Amiga-Reihe wurde. Velinskys Designarbeit verlieh der Serie optisch ein modernes Gesicht – technisch jedoch blieb sie zwischen den Stühlen.

Verglichen mit dem C64 hatte die CBM 500-Serie zwar nominell mehr RAM, eine leistungsfähigere CPU und bessere Erweiterbarkeit – doch sie war nicht kompatibel zur gigantischen C64-Softwarebibliothek. Die CBM/PET-Reihe wiederum wurde ersetzt, ohne dass das neue System nahtlos anschloss. Gegenüber dem aufkommenden IBM-PC-Standard fehlte CP/M- oder MS-DOS-Kompatibilität. Und so wurde die CBM 500-Serie kein Retter, sondern ein Relikt – zu früh, zu teuer, zu isoliert.

Heute ist sie unter Sammlern ein seltenes Juwel. Funktionstüchtige Geräte – vor allem P500-Prototypen oder voll ausgestattete B520-Systeme – erzielen Höchstpreise und gelten als eine der technisch spannendsten, wenn auch kommerziell tragischsten Episoden der Commodore-Geschichte. Ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen gleichzeitig zu viele Ideen verfolgt – und dabei seine erfolgreichste Linie, den C64, fast aus den Augen verliert.