Another World – Der Amiga als Filmprojektor

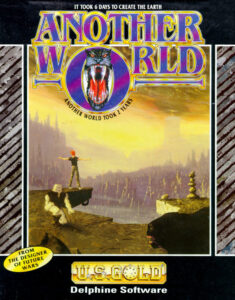

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

Die Geschichte des Physikers Lester Knight Chaykin, der bei einem Teilchenbeschleuniger-Experiment vom Blitz getroffen und buchstäblich in eine andere Welt geschleudert wird, begann wie ein interaktiver Film, der sich jeder gängigen Spieletheorie entzog. Ohne ein einziges erklärendes Wort, ohne Interface, ohne Lebensanzeige, allein durch Beobachtung und Reaktion – Another World verlangte vom Spieler zu lernen, zu scheitern und neu zu versuchen. Bereits die Eröffnungsszene – Lesters Materialisation unter Wasser, die Flucht vor Außerirdischen, das Auftauchen in eine öde, windgepeitschte Landschaft – war mehr Kino als Spiel und löste bei vielen damals ungläubiges Staunen aus. Die Ähnlichkeit zu Prince of Persia war unübersehbar, doch während Jordan Mechners Prinz in pixelgenauer Akrobatik durch Paläste sprang, setzte Chahi auf emotionale Distanz und grafische Abstraktion: polygonale Silhouetten, karge Hintergründe, kein Dialog, keine Erklärung. Stattdessen erzeugte Another World durch Stille, Bewegung und Timing eine Atmosphäre, die man nicht verstand, sondern fühlte.

Technisch war das Spiel seiner Zeit weit voraus. Chahi verwendete Vektorgrafik für Figurenanimationen, was ihm eine bisher unerreichte Flüssigkeit der Bewegungen ermöglichte – realisiert durch Rotoskopie, indem er sich selbst mittels Videokamera filmte und Bild für Bild nachzeichnete. Die Animationen wirkten daher so natürlich, dass man fast vergessen konnte, dass es sich um simple Polygonfiguren handelte. Ursprünglich experimentierte er mit den von ihm sogenannten „Pixigons“, also komplett polygonalen Landschaften, die er später zugunsten gezeichneter Hintergründe verwarf, weil ihre Erstellung zu aufwendig war. Die Vektoranimationen hingegen blieben und prägten die gesamte Ästhetik.

Für die Musik und Soundeffekte zeichnete Jean-François Freitas verantwortlich, dessen sphärische Kompositionen die surreale Stimmung perfekt untermalten. Der Einstieg war gnadenlos: kein Tutorial, keine Hinweise, nur der nackte Überlebensinstinkt. Erst viel später fand Lester eine Laserwaffe, die nicht nur schießen, sondern auch Schilde und aufgeladene Energiestrahlen abfeuern konnte – ein spielmechanischer Geniestreich, da auch die Gegner über dieselben Fähigkeiten verfügten, was taktische Feuergefechte in minimalistischer Perfektion ermöglichte.

Another World war ein Spiel, das man nicht einfach spielte, sondern erlebte. Es hatte etwas zutiefst Menschliches in seiner Darstellung von Einsamkeit, Angst und Freundschaft. Der wortlose Kontakt zu dem fremden Alien, der bald zum treuen Gefährten wird, war subtil, aber emotional intensiv – eine Beziehung, die allein durch Gesten und gemeinsame Flucht vor der Gefahr erzählt wurde. Viele Spieler erinnern sich an den Moment, in dem man, gefangen in einer Zelle, sitzt und der Alien durch ein kleines Fenster hindurch den Fluchtweg vorbereitet: Es war einer dieser stillen Augenblicke, die mehr erzählten als tausend Dialogzeilen. Auch das Design vieler Level entstand spontan: Chahi entwarf die Spielabschnitte in linearer Reihenfolge, ohne fertiges Drehbuch.

Die Entwicklung verlief nicht ohne Hindernisse. Virgin Interactive, einer der internationalen Vertriebspartner, wollte aus dem Spiel ein Point-and-Click-Adventure machen, doch Chahi weigerte sich. Interplay, das für die amerikanische Veröffentlichung verantwortlich war, verlangte hingegen eine längere Spielzeit. So fügte Chahi kurz vor der Deadline einen komplett neuen Abschnitt ein, der die Beziehung zwischen Lester und dem Alien noch vertiefte. Dabei arbeitete er in den letzten Wochen bis zu sechzehn Stunden am Tag, was er später lakonisch mit den Worten kommentierte: „Ich fühlte mich am Ende so erschöpft wie Lester selbst in der letzten Szene.“ Dieses Ende – das offene, fast melancholische Bild, in dem Lester und sein Gefährte verletzt, aber frei in die Weite davonreiten – ist bis heute eines der eindrucksvollsten Finalbilder der Spielegeschichte.

Veröffentlicht wurde Another World 1991 für Amiga und Atari ST, später folgten Umsetzungen für MS-DOS, Super Nintendo, Mega Drive, 3DO und viele weitere Systeme. Besonders erwähnenswert ist die technische Brillanz der Super-Nintendo-Portierung von Rebecca Heineman, die das Spiel ohne Zusatzchips und mit minimalem Speicherverbrauch flüssig zum Laufen brachte – eine Meisterleistung, die im Rückblick oft übersehen wird. Die 3DO-Version von 1994 hingegen ersetzte die minimalistischen Hintergründe durch handgezeichnete Artworks und bot eine erweiterte Tonspur. Chahi selbst überwachte später die 15th Anniversary Edition und das HD-Remake von 2013, das den Originalstil mit moderner Technik verband, aber die Essenz bewahrte – eine Seltenheit in der Welt der Remasters.

Die Reaktionen damals waren gespalten: Während die ASM für die Amiga-Version 10 von 12 Punkten vergab und die Animationen in den höchsten Tönen lobte, nannte die Power Play das Spiel „zu kurz und zu schwer“ und vergab enttäuschende 48 % (Amiga). In Frankreich hingegen feierte die Presse das Werk – das Magazin Joystick vergab sensationelle 97 %, und Tilt ehrte es mit dem „d’or“-Preis für Animation. Trotz der unterschiedlichen Wertungen verbreitete sich Another World schnell in Diskettentauschkreisen, was seinen Kultstatus nur verstärkte. Man könnte sagen: Fast jeder kannte es, aber kaum jemand hatte es tatsächlich gekauft. Dennoch verkaufte es sich weltweit über eine Million Mal – bemerkenswert für ein derart unkonventionelles Spiel.

Chahi wurde nach dem Erfolg als Visionär gefeiert und blieb dem Medium treu. 1998 erschien sein nächstes großes Werk, Heart of Darkness, das die Themen und Emotionen von Another World in aufwendigerer Form fortführte. In Interviews betonte er immer wieder, dass Another World nie als Spiel im klassischen Sinn gedacht war, sondern als filmische Erfahrung. Vielleicht erklärt das, warum es heute in Museen, auf Ausstellungen und in akademischen Analysen auftaucht, während andere Titel jener Ära längst vergessen sind. Sogar Hideo Kojima und Fumito Ueda nannten Another World als Einfluss – nicht wegen seiner Technik, sondern wegen seiner emotionalen Wirkung.

Kommerziell mag es kein Riesenhit gewesen sein, doch es prägte eine Generation. Es war ein Spiel, das man in der Stille spielte – oft allein im Kinderzimmer, mit gedämpftem Licht und, wie ich, einem Amiga-Lüfter im Hintergrund. Und wenn Lester am Ende erschöpft auf seinem Alienfreund in die Freiheit gleitet, spürt man vielleicht ein Stück jener seltsamen Sehnsucht, die dieses Werk hinterlässt: die Sehnsucht nach einer anderen Welt, in der Spiele mehr erzählen als Punkte und Highscores. Éric Chahi hat sie erschaffen – mit nichts als einem Amiga, einer filmischen Animationsvorlage seiner selbst als Laufvorlage und einem unerschütterlichen Glauben daran, dass Spiele Kunst sein können.